Después de los dos meses veraniegos, en los que no he querido escribir sobre lo que hemos vivido o nos espera vivir en los institutos, a no ser para contar alguna anécdota, he decidido hacer un artículo dedicado a los exámenes de septiembre, casi tan tradicionales en nuestro país como la mismísima Navidad. Incluso, hace poco descubrí una orden de 1936, en los inicios de nuestra larga guerra y más larga aún dictadura, que fijaba los exámenes extraordinarios en la segunda quincena de ese mes y el comienzo del nuevo curso el 1 de octubre. Pero de esta historia les hablaré otro día.

Empiezo confesando que mientras fui estudiante nunca tuve que hacer uso del derecho a examinarme en septiembre. Se ve que no fui malo en hincar codos, porque conozco a muchos, de mi edad, que sí lo hicieron. Por tanto, no se exactamente qué se siente cuando en julio o en agosto, con sus altas temperaturas, uno se tiene que sentar a empollar, mientras los demás se marchan a la playa, al campo o a las piscinas a las actividades más frecuentes del largo veraneo. Mi experiencia, en esta cuestión, se limita, en consecuencia, a la de profesor y, en los últimos años, solo de los dos cursos del Bachillerato, por lo que probablemente mi visión sea incompleta, incluso claramente equivocada si la aplicamos a otras enseñanzas.

También declarándome firme partidario de estos exámenes. Y en el mes en el que se hacen. Ya mis padres mi enseñaron que si no estudiaba en el invierno tendría que hacerlo en el verano. Quizás por ello nunca llegué a probarlo. Porque aquí está el quid de la cuestión: los que tienen que examinarse en septiembre son, la mayoría, porque no han estudiado lo suficiente durante el curso. Evidentemente, puede haber quien ha tenido alguna dificultad especial que le ha impedido, pese a su esfuerzo, aprobar a la primera. Para estos, sin duda, habría que multiplicar los recursos (humanos en primer lugar) para asegurarles el éxito en junio, que es cuando todo el mundo debería alcanzarlo. Pero insisto: lo habitual es falta de horas de trabajo y estudio en los meses del invierno. De ahí que creo que “lo de septiembre” tiene un importante valor pedagógico: si no has hecho a tiempo lo que hay que hacer, tienes que hacerlo a destiempo y con calor.

Por desgracia, los que no han estudiado en su momento, tampoco suelen hacerlo en el verano. De ahí los malos ¡malísimos! resultados de estos días, que pueden generarle un schock a un profesor que todavía no esté acostumbrado. ¿Significa esto que la evaluación de septiembre habría que suprimirla o adelantarla a julio? Mi opinión es contraria a estos cambios. Siempre hay algún alumno o alguna alumna que sí aprovecha la oportunidad y logra aprobar ¡por fin! En ocasiones es como un oasis en el desierto, pero ¿destruimos el oasis?

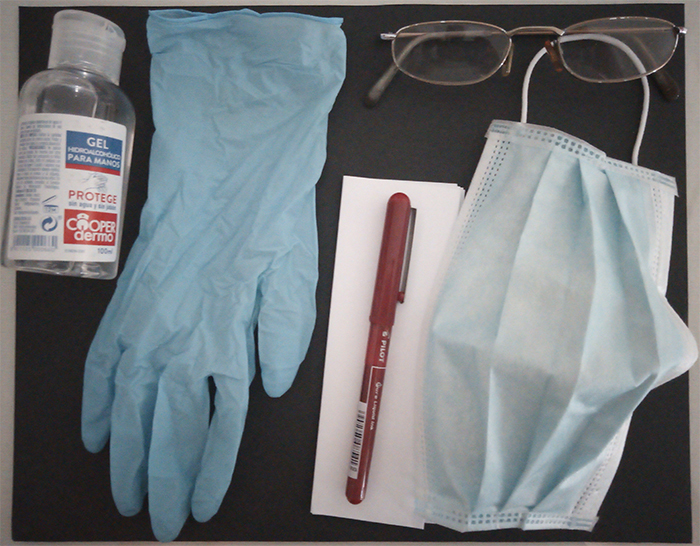

Este año tan particular septiembre, sin embargo, no ha sido muy diferente a los demás. Afortunadamente, los exámenes se han hecho presenciales, es decir, como toda la vida, evitando numerosas prácticas fraudulentas, algunas indemostrables, que muchos profesores pudimos intuir en junio en las llamadas pruebas telemáticas. Hemos acudido con mascarillas, siguiendo las flechas del suelo que nos han indicado por qué lado del pasillo debíamos caminar para mantener la distancia de seguridad e, incluso, nos han proporcionado guantes de látex para coger los folios con las respuestas de los alumnos. Pero cuando los hemos corregido, con los mismos guantes, los resultados han sido los de siempre: nos han faltado muchos, de aquellos que ni se han presentado, otros están penosos y alguno ha hecho un buen trabajo y triunfa. Este es el más importante, el que justifica la convocatoria, porque el estudio, el esfuerzo, incluso el sacrificio del que logra buena nota compensa lo demás.

También se ha dado en 2º de Bachillerato ¡cómo no! el caso del alumno que aprueba todo excepto una asignatura, lo que le impide obtener el título y proseguir sus estudios. Es un “marrón” para el profesor, hacia el que instintivamente se dirigen todas las miradas de sus colegas que, sin decir nada, están esperando claramente que convierta el suspenso en aprobado —lo he vivido personalmente alguna vez y las miradas pueden parecer cuchillos—. Aunque incluso en esta anómala situación hay, al menos, dos casuísticas: una es cuando dicho alumno ha estudiado esa asignatura, como las demás, pero su rendimiento ha sido insuficiente. La otra es cuando no la ha estudiado, sino que se presenta a ella solo para tratar de responder cualquier cosa y que sea el profesor, cuando se vea en la tesitura, el que obre “el milagro”. Y, en cada una de ellas, hay también dos respuestas posibles del docente: algunos, rigurosos, mantienen la calificación suspensa, porque los conocimientos en otras materias nada tienen que ver con la suya. Otros, flexibles, llevan a cabo la conversión, al entender que al beneficiado se le ayuda a emprender sus estudios superiores.

En ambos casos, el sabor de boca que se suele quedar es agridulce, porque lo que todos deseamos es que cada estudiante apruebe claramente por sus propios méritos y cuando no es así pero “lo apruebas”, la sensación es que te ha tomado el pelo, que se ha reído de ti o se ha aprovechado de tu bondad; contrariamente, cuando mantienes el suspenso, durante días te preguntas si no habrás cometido una injusticia. Es un dilema que tienes que resolver rápidamente y a veces no aciertas, porque evaluar no es fácil: tienes que hacerlo con profesionalidad y humanidad, mezclando ambas en las dosis adecuadas. Por eso, siempre me acordaré de las palabras tan sinceras y reconfortantes que me escribió una exalumna en el 2014:

“Hola profesor, quizá le pille desprevenido, soy… Debí de habérselo dicho en su momento, pero entre la euforia, las ganas de acabar, y la entrada del verano, para qué mentirle, se me pasó por completo: me gustaría darle las gracias, de sobra sabía que su asignatura no estaba aprobada, lo supe nada más tener el folio en la mesa, y aún así me la aprobó, la verdad es que no está bien, pero como mínimo merecía que le diera las gracias, y una disculpa, por mi completo desinterés, no es algo de lo que me sienta muy orgullosa ahora que ha pasado tanto tiempo y estoy aprendiendo a ver las cosas con más perspectiva. Pero bueno, hace un año, y es agua pasada, simplemente quería agradecérselo, porque yo no me lo merecía”.

Yo había decidido que sí se lo merecía, pero cuando recibí su email no me quedó la menor duda.

Ver artículos anteriores de

Profesor de Historia en el IES Padre Manjón

y autor del libro ‘Un maestro en la República’ (Ed. Almizate)