Qué tiempos aquellos en los que en los institutos celebrábamos por todo lo alto el Día de la Constitución. Es una práctica que recuerdo desde el primer año que di clase, el 86. Normalmente, poco antes de la fecha llegaba a los centros una orden o circular (o lo que fuera) que obligaba a organizar actos especiales en torno a nuestra joven y atractiva Carta Magna.

Y desde el Congreso y el Senado te venían ofrecimientos para que algún miembro de esas cámaras se acercara amablemente al instituto a ilustrar a los alumnos sobre ella. Normalmente “su señoría” se presentaba con los deberes sin hacer y te soltaba el rollo que su partido quería colocar en ese momento. Por eso, tras varias experiencias de esta índole, se empezó a buscar a personas de más solvencia moral y menos interés político: profesores, abogados,…; incluso, una vez, recuerdo haber moderado en Salobreña una interesante mesa redonda en la que participaron un antiguo alumno dedicado en ese momento al periodismo, algún padre o madre (que no recuerdo), un profesor del propio instituto y un alumno de los matriculados en ese momento.

Además, en 3º de BUP, que era el último curso del Bachillerato de aquellos años, a la asignatura Historia de España se le añadió una quinta hora lectiva semanal que debería dedicarse íntegramente a la enseñanza de la Constitución. De esta manera, clase a clase, los alumnos no solo aprendían bastante de La Transición y sus protagonistas, sino que también terminaban por saber un poco sobre los poderes del Estado, de los derechos y las libertades, algo menos acerca de las autonomías, siempre tan confusas en el Título VIII, y otras muchas cosas “constitucionales” (o no) que iban saliendo. Y un servidor cumplía sobradamente con su misión de pedagogía democrática porque creía en lo que decía y podía, incluso, convencer.

Ya entrado este siglo, pero en los primeros años, un argumento más a favor de nuestra Constitución de 1978 fue la aprobación de la Ley del matrimonio homosexual y su revalidación por el Tribunal Constitucional. Recuerdo haber explicado a mis alumnos que si había sido posible era porque la redacción del artículo constitucional dedicado a este asunto (el 32) resultaba tan abierta que había permitido la acertada denominación de matrimonio al contraído por dos personas del mismo sexo. Pero fue, sin duda, uno de los últimos “cartuchos” que nos quedaban para defender una Constitución que estaba entonces en torno a los treinta años de edad.

Porque enseguida llegó la crisis, acompañada de escenas imperdonables como los desahucios. Empecé a preguntarme cómo era posible que ocurrieran y fueran “constitucionales”. También por qué, después de tanto tiempo de “Estado social y democrático de Derecho”, la pobreza seguía tan instalada entre nosotros. La respuesta no tardó en presentarse: una corrupción inmensa minaba los resortes del poder (o de los poderes) y así era imposible construir realmente algo justo. En aquel momento sentí vergüenza del país que teníamos.

Cada vez más los alumnos me preguntaban en clase si la Constitución podía reformarse y yo les contestaba con la siguiente teoría personal: una constitución es como una casa construida para vivir mucho tiempo en ella. Se hace por los mejores arquitectos, con los mejores materiales del momento y trabajando concienzudamente. Y el resultado es impecable. Pero por perfecta que sea, cualquier casa necesita mantenimiento y mejoras pasados unos años porque, si no, la vejez, el deterioro y, finalmente, la ruina se apoderan de ella. A continuación, añadía que nuestra Constitución fijaba el procedimiento de albañilería política que haría factible su plena actualización.

Más recientemente sucedió el peligrosísimo otoño catalán. Eran los meses de septiembre y octubre de 2017 cuando sufrimos la más seria amenaza a nuestra democracia desde el golpe de Tejero en el 81 y nuevamente me pregunté cómo habíamos podido llegar a eso, que nos situaba al borde del abismo. Confieso que lo viví con mucho miedo, porque “las armas las carga el diablo”. Y lo que ponía de manifiesto era que nuestro estado de las autonomías estaba “haciendo aguas”, además de que la política y los políticos habían fracasado, por lo que había que acudir pidiendo auxilio a los jueces y a la policía. Fueron nuevamente momentos vergonzosos que nos pusieron al descubierto las tremendas rajas que cada día más tenía el edificio constitucional.

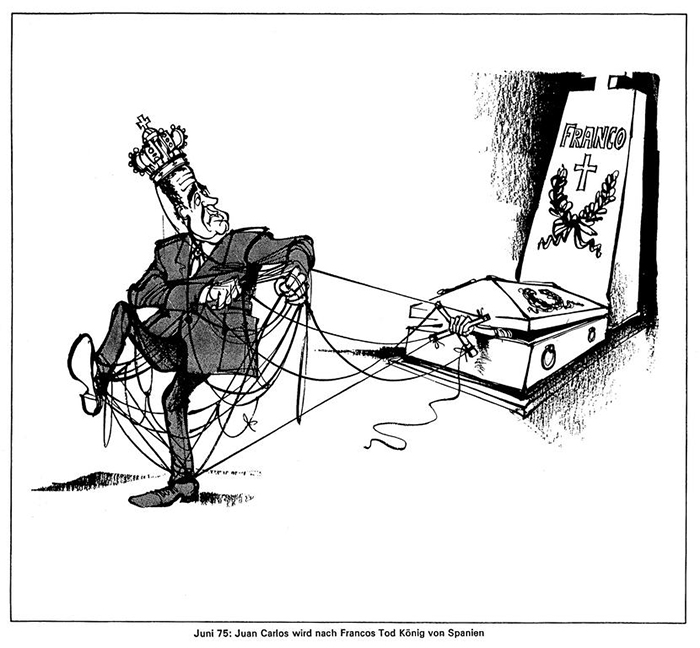

Pero cuando esas siguen sin arreglarse nos ha salido otra. Esta vez afecta a “las dependencias” de La Corona. Porque resulta que el anterior rey, Juan Carlos I, jefe de nuestro Estado durante casi 39 años y que en ya lejanos momentos fue capaz de que numerosos “no monárquicos” se confesaran “juancarlistas”, está hundido en un inmundo barrizal de amantes y negocios fraudulentos desde hace no sabemos cuánto tiempo. De hecho, cuando su querida Corinna sale entrevistada en alguna de nuestras televisiones se rompen los esquemas constitucionales que aún nos quedan. Y es más difícil seguir defendiendo con argumentos racionales esta forma de estado que ahora encabeza el hijo, Felipe VI.

En este contexto, ¿cómo llegar a clase a tratar sobre nuestra Constitución? ¿Alguien piensa que los jóvenes pueden ser fácilmente convencidos de las bondades de un sistema con tantas grietas? Porque incluso hay más, como el descrédito de una justicia que debería ser imparcial y apolítica pero que frecuentemente nos demuestra lo contrario; la reiterada y frustrante incapacidad de los partidos para consensuar una ley educativa democrática y duradera que tanto necesitamos; el abandono de la ciencia y la investigación, que obliga a nuestros mejores universitarios a marcharse a países donde encuentran lo que España les niega, o el espectáculo incalificable que parlamentarios, diputados y senadores nos ofrecen con demasiada frecuencia en sus respectivas cámaras, donde han llegado a un uso arrabalero de nuestro idioma, del que solo conocen los insultos, los tacos y las expresiones más vulgares y soeces, como auténticos incultos o sin oficio que es, por otro lado, lo que muchos de ellos son.

Por todo lo expuesto, este año no me he atrevido. No puedo enseñar sin convencimiento. Ahora mismo la Constitución, nuestra casa, está ruinosa, porque en más de 40 años no se ha arreglado absolutamente nada. Hemos vivido bien en ella y mirado hacia otro lado para no ver sus desperfectos y roturas, que han llegado a ser voraces y van a derribar el edificio. Quizás estemos a tiempo de hacerle la gran reforma que lo salve, pero es urgente, porque día a día más gente, especialmente la joven, desconfía de su protección y bienestar. La duda es: ¿tenemos los arquitectos que necesitamos para esta reconstrucción constitucional? De no ser así, más pronto que tarde estaremos eligiendo al presidente de la III República.

Ver artículos anteriores de

Profesor de Historia en el IES Padre Manjón

y autor del libro ‘Un maestro en la República’ (Ed. Almizate)