Además de narrar historias, un libro te hace revivir el momento que motivó su lectura.

Decir que toda palabra viene determinada por algún sentido es como afirmar que todo árbol tiene sus raíces. Es curioso pararse a pensar en ciertas expresiones coloquiales y su razón de ser. Así, por ejemplo, todos sabemos que cuando usamos la locución adverbial «a voleo» nos referimos a hacer algo de manera arbitraria. Su origen está en el acto de volear; esto es, lanzar al aire las semillas mientras se siembra, sin reparar en qué porción de tierra caen.

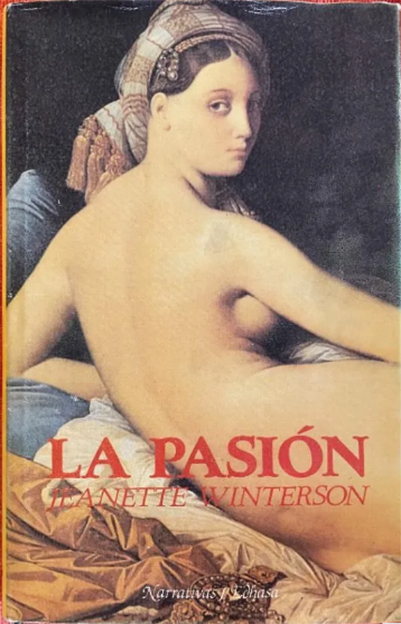

Pues así, sin criterio alguno me ha dado por abrir aleatoriamente libros de mi biblioteca, la mayoría profusamente anotados y subrayados. Ha atraído mi atención por su lomo amarillo y letras rojas La pasión, de Jeanette Winterson; en concreto, la edición que en 1988 lanzó la editorial Edhasa.

La llama que avivó mi interés por su lectura fue el comentario de una compañera de carrera quien, abducida por la combinación de voces narradoras que, a su vez, acogían otras historias, me condujo a oír por primera vez el nombre de la escritora inglesa. Laberinto de pasiones platónicas y carnales, historia romántica en una novela pseudo-histórica, jerarquización bélica y social, extrañamiento y mascarización…

Muchas líneas de sus ciento sesenta y seis páginas están resaltadas con una marca a lápiz que para uno que olvida con facilidad las historias, en cambio, sugiere distintas travesuras de la memoria y deslices del corazón; huellas aquellas de un lector intrépido que si era incapaz de retener la trama era por mi ya entonces fijación sobre el estilo.

Por destacar alguna de ellas, me quedo con el momento en el que Henri empieza a trabajar para Napoleón, a quien escucha con tan desmesurado fervor que, para no desvirtuar ni una sola palabra de aquel, apuntaba todo lo que el emperador decía, aun reconociendo que no eran más que extractos de sus discursos: «y yo reconozco que lloraba cuando le oía hablar. Incluso cuando le odiaba, lloraba a veces al oírle, y no de miedo. Napoleón era grande. Es difícil ser sensato cuando uno se encuentra con una grandeza como la suya». Me planteaba qué recuerdo me había hecho subrayar este fragmento, qué persona conocía yo entonces, a mis veintidós años, que cegara mi capacidad de raciocinio.

Y, efectivamente, nunca olvidaré la figura de Mariano, el librero impenitente, el estudioso revelador, el comunicador sagaz, el sabio discreto que tenía una sonrisa para todo aquel que cruzara el umbral de la pequeña librería “Espartaco” para sentarse a leer e irse sin más, sin comprar el volumen recién cerrado. Valga una paradoja: arrebatador incluso en su circunspecto silencio. Fue sin duda una semilla que el destino esparció «a voleo» y yo la pequeñísima porción de tierra que tuvo la fortuna de asentar su fruto.

Son estos momentos de especial belleza los que encumbran aún más si cabe la majestuosidad de un libro, de los personajes y de las personas, de los recuerdos que alientan, de las enseñanzas que arraigan en nosotros porque, además de narrar historias, un libro te hace revivir el momento que motivó su lectura.

José Luis Abraham López

Profesor de ESO

y Bachillerato