Se cumplen ahora 150 años del nacimiento en Sevilla de Antonio Machado, el poeta que, seguramente, ha sabido mejor que nadie valerse de las palabras y de los ritmos sencillos para llegar a lo profundo del corazón humano.

Machado trabaja sobre esos sentimientos que todos notamos bullir en nuestro interior, pero que sólo su cincel es capaz de hacer que emerjan convertidos en belleza lírica. Su se hace camino al andar o su ligero de equipaje son propuestas para la existencia que forman ya parte del acervo colectivo. Y su pluma ha sublimado para todos y de manera admirable la melancolía, la añoranza de lo perdido, la difícil aceptación de las inevitables pérdidas, la oración desgarrada y el afán de que hasta el olmo viejo y en su mitad podrido mantenga la esperanza de la primavera.

La Exposición Los Machado. Retrato de familia, que después de haberse visto en Sevilla y Burgos, ha llegado a la sede de la RAE en Madrid para celebrar ese siglo y medio de su venida al mundo, resulta particularmente enriquecedora. A través de sus diversas salas, el visitante va descubriendo el ambiente y la personalidad de los familiares en torno a los que se fraguó la manera de ser de Antonio. Y, al mismo tiempo, al avanzar por el recorrido los organizadores intentan que nos deshagamos de ciertos tópicos, como el de que al poeta le faltara interés por Andalucía o el de que se hubiera distanciado de su hermano Manuel. La importancia que se da a este segundo asunto hace que la exposición pueda ser vista como un antídoto o un remedio para los tiempos de polarización en los que vivimos.

Sin embargo, creo que el discurso seguido en la muestra respecto a esos tópicos no es lo suficientemente fino o preciso. Puede que no hayamos reparado en que Antonio tuvo el proyecto de regresar a Sevilla para vivir en ella, pero, entonces, también habría que recordar los versos en los que dice que le gustaría ser enterrado en Castilla. No hay en él repudio, sino amor a Andalucía, lo que no quita para que en sus más hermosos libros sean las tierras castellanas, a pesar de o, tal vez, por su decadente aspecto, el objeto de su pasión poética. Sus Campos de Castilla son su más bella poesía: rítmica, sonora, bien construida y preñada de imágenes sublimes, que, si bien brotan de lo percibido por la vista y el oído, inmediatamente se transfiguran por la evocación de sentimientos e ideas trascendentes. Nadie puede negar eso, la fascinada adoración de Machado por la árida meseta a la que llegó de joven y de la que le sorprendieron sus elementales cualidades. Hay en ello, creo, una sensibilidad personal que le vinculaba a lo olvidado y deprimido, pero también hay, y en esto sin duda, una preferencia generacional por Castilla, de la que el otro gran ejemplo es el vasco Unamuno, arrastrado a identificarse con ella y con su destino.

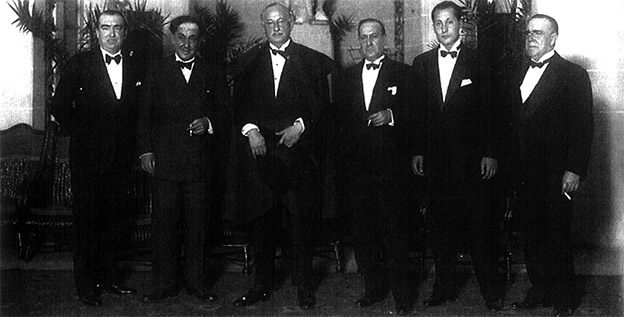

En cuanto a la idea extendida de las diferencias entre los dos hermanos escritores, la exposición insiste con acierto en su profundo vínculo emocional. Tampoco es verdad que fueran opuestos en sus ideas políticas. Los dos hermanos acogieron con buen ánimo la República y también Manuel estuvo a punto de quedarse para siempre en las cárceles franquistas. Y es famosa la foto en la que los dos hermanos posan relajados, a propósito del éxito de La Lola se va a los puertos, junto con el dictador Primo de Rivera y su hijo José Antonio, mientras Unamuno mantenía desde Francia su rechazo visceral al régimen impuesto por aquel general “señoritil” y “carente de seso”. ¿Quiere decir esto que coincidieran en todo? Desde luego que no y es evidente que Antonio se había ido más hacia la izquierda que su hermano. Pero, sobre todo, hay que entender que Antonio no pensaba ni se movía con la rigidez de los progresistas dogmáticos, sino que, fundamentalmente fiel a sí mismo, iba dejando fluir su pensamiento, se dejaba a sí mismo la posibilidad de evolucionar. Aunque los Machado fueran sinceramente republicanos, les pasó como a otros grandes intelectuales de entonces: la República les fue decepcionando, a unos antes y a otros después. No obstante, Antonio rechazó de plano el alzamiento de Franco.

Más allá de lo ideológico, los hermanos Machado poseían talantes muy distintos, aunque asentados sobre una común melancolía de fondo. Antonio tenía fe en la vida y quería tenerla. Creía en el amor y lo buscó con anhelo en el corazón de las mujeres. La catedrática Ángela Pereira, granadina de formación académica, ha trazado con detalle y finura el itinerario sentimental del poeta en la serie de conferencias que ha dedicado a las mujeres de Machado. En cambio, Manuel, vividor despreocupado, proclama insistentemente su falta de fe en la vida. ¡Que la vida se tome la pena de matarme,/ ya que yo no me tomo la pena de vivir!dice con desparpajo narcisista en su poema Adelfos. Y, cuando se acerca al tópico de lo castellano, prefiere cabalgar, sangre, sudor y hierro, con las mesnadas del Cid, lejos del éxtasis lírico de su hermano. Además, Antonio se interesaba muchísimo por la filosofía y, como Unamuno, por la religión. Hablaba en sus poemas con ese Dios que riela como luna en agua o aparece como una blanca vela y cuya voluntad le resultó difícil de aceptar cuando murió Leonor (Tu voluntad se hizo, Señor, contra la mía).

Pero no cabe duda de que, a pesar de sus simplificaciones, la exposición ahora en la RAE acierta al ver en los Machado ese espíritu conciliador y humanista que ya no se encuentra a gusto entre nosotros. Es el mismo espíritu que alentaba en los amistosos paseos estivales en Santander del izquierdista Galdós, el conservador Menéndez Pelayo y el carlista José María de Pereda. O el del libertario Albert Camus, que ponía la amistad por encima de lo ideológico: quiso mantenerla con Sartre y Simone de Beauvoir, que, sin embargo, le rechazaron por no haberles acompañado en su evolución hacia el marxismo. El fanatismo descorazonador, desgraciadamente, arraiga en todas las épocas y tampoco se libran de él los intelectuales.