Hacía tiempo que no había estado yo por allí, por Tafia. Porque, al igual que Emilio y sus hermanas, yo también había estado oxeando pájaros de chiquillo con el pariente de mi padre, Francisco Morcillo Bullejos.

El ambiente era el mismo: la lima, levantada de los arroyos por el aire, se filtraba alcanzado las partes más delicadas de los ojos, aunque el secadero estuviera protegido por una empalizada de cañas en todo su perímetro.

Para ubicarnos, recordaré que, cerca de esta hacienda de Tafia, se hallaba el cortijo de los Martínez. Allí vivía un Pirondo que estaba de guarda de campo, que era el menor de los tres hermanos, casado con una hermana de la familia de los Ezequiel de Maracena.

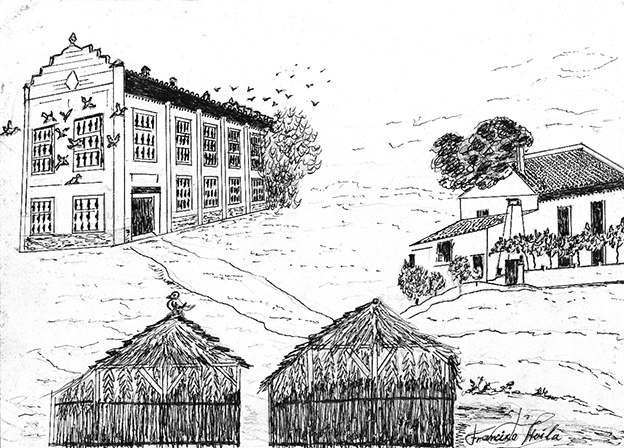

A unos cincuenta metros de distancia, perteneciente al mismo cortijo, había un secadero de tabaco de fabricación de ladrillo con celosías artísticas y piñas verdes doradas en las esquinas, donde el aire del poniente jugueteaba en las mañanas crudas de riguroso invierno.

Fuera de este colosal secadero artesano de envidiable aspecto y señorío, dotado de unas prensas con tecnología avanzada para el embalaje del tabaco, había un grupo de secaderos más humildes de chamizo y palos, propiedad de José Montosa Gómez, también, vecino de Maracena; el mismo que me contrató como trabajador y experto en la elaboración de los fardos de tabaco que, a la sazón, se hacían a jornal por día.

Los gorriones —que, por cierto, había muchos— sólo se paraban en esos secaderos de chamizo de mal aspecto a limpiarse el pico, mirar de reojo en varios sentidos para comprobar lo que se estaba realizando y, acto seguido, emprender el vuelo hasta refugiarse a través de las celosías en el secadero de ladrillo nuevo. Allí, todos juntos, en una especie de asamblea comarcal, hablaban de las directrices del día y se repartían la jornada ante la severidad del tiempo.

Simultáneamente, en el tejado del cortijo de esta familia de caseros, cerca del cartabón, una chimenea de narices ajadas, rechoncha y vieja luchaba impetuosa contra un humo que, a borbotones oscuros, se negaba a salir a la superficie por esas narices añejas al tiempo que sus dueños, con impaciencia, la estaban atizando por debajo.

Por esos años de riguroso invierno, donde la nieve y la escarcha de las umbrías duraban más de los tres meses, las campañas de entrada del tabaco y de la remolacha a los centros de elaboración coincidían a la par. Motivo por el que difícilmente se podía encontrar una sola persona para desempeñar los distintos trabajos del campo.

Ese era el problema con el que se encontró José Montosa Gómez — «Pepe el Gordo» para los amigos—. Días antes había bajado allí tan lejos, donde estaban los secaderos de su propiedad, para replegar el tabaco y, con una regadera llena de agua de la acequia de los membrillos, se la echaba por encima al tabaco como el que bautiza a un niño chico recién nacido. Este, en agradecimiento, entraba en correa sin que se dañaran sus espléndidas hojas.

El problema vino después, cuando tuvo que disponer de gente para deshojarlo y confeccionar las manillas, pues no encontraba personal por ninguna parte. Tras recorrerse todo el centro del pueblo con sus calles adyacentes y contactar con todas las mujeres expertas de Maracena en este oficio, solo recibió la negativa como respuesta: unas, porque era muy lejos; otras, porque ya estaban apalabradas, y muchas otras, porque ya tenían el mes asegurado con otros agricultores. Al final, fue el mencionado Pirondo, guarda de este sector de Tafia y conocedor de la zona baja del campo, quien le recomendó que, si quería encontrar mujeres para realizar el trabajo de las manillas con la mayor urgencia, probablemente tendría que desplazarse al pueblo de Gabia La Chica.

Efectivamente, allí fue donde Pepe Montosa, moviendo contactos de la mano del propio Pirondo, logró contratar a siete jóvenes que, a la mañana siguiente, se presentaron en el cortijo desde Gabia la Chica. harían un recorrido de ocho kilómetros largos a campo a través, con sus latas de picón y cisco, preparadas para hacer el trabajo por siete pesetas diarias.

En aquellas circunstancias de aire y frío, en las que hasta los pájaros estaban en asamblea diaria antes de salir en vuelo a la calle, siete mujeres jóvenes se disponían a venir andando desde tan lejos. Pues, ante la necesidad, está la virtud de romper cadenas y centrarse en lo más principal del ser humano: el orgullo de estar preparado para viento y marea.

Y es lo que reinó en estos siete días de trabajo, donde el frío y la escarcha fueron amortiguándose con el buen cante y la ilusión de poder llevarse para su casa la cantidad de siete pesetas diarias. ¡Qué felices caminaban las siete jóvenes todos los días por las veredas, meciendo sus latas vacías de picón y con sus siete pesetas agarradas en el bolsillo camino de Gabia La Chica!

A mí me tocó, como joven experto en esas faenas, descolgarles todo el tabaco de los secaderos de chamizo y complacer a José Montosa envasándole los cuarenta fardos en la prensa de alta tecnología.

Deja una respuesta