A partir de aquí, nuestra relación con la familia de Adora y sus hijos se fue distanciando en el tiempo: mis hermanos se casaron y yo sería reclamado para hacer el servicio militar. No obstante, como todo giraba alrededor de la siembra de tabaco, de vez en cuando contactábamos con ellos. Mi padre también contaba con otra finca en la Barriada de Bobadilla, cerca de la vivienda de Rafael y Genoveva, hijo de Adora.

En todo el tiempo que los hermanos dejamos de bajar a la finca próxima al río, los chopos que mi padre había sembrado junto a la vivienda de Adora habían crecido de una forma excepcional. Chopos que apenas tenían unos siete años de arraigo en la tierra, con su grosor y altura, hacían gala de auténticos rollizos.

Todo esto mi padre lo comentaba ilusionado y con picardía con Rafael, el marido de Adora. Para impresionarlo, sacaba un pañuelo del bolsillo, como tenía por costumbre cuando quería hacer gala de sus conocimientos para medir algo. Según él, hasta ahora nadie sabía lo que puede medir un pañuelo en su longitud cuando se coge por los dos picos al bies. Con esta medida al azar realizada por mi padre con su pañuelo, muchos de estos chopos podían medir unos veinticinco centímetros o treinta de grosor.

Ante la evidencia comparativa, Rafael el Gitano no hacía nada más que quitarse el sombrero de fieltro rosado y secarse el sudor de la frente, calculando la posibilidad de poder hacer un trato con mi padre sobre los chopos; ya que nosotros estábamos ocupados en otros menesteres.

Al final, propuso que le vendiera la parte de la finca correspondiente a las choperas. Aunque fue su esposa Adora la que, con su sabiduría castiza, cerró el trato de los esbeltos chopos por la cantidad estipulada de quince mil pesetas.

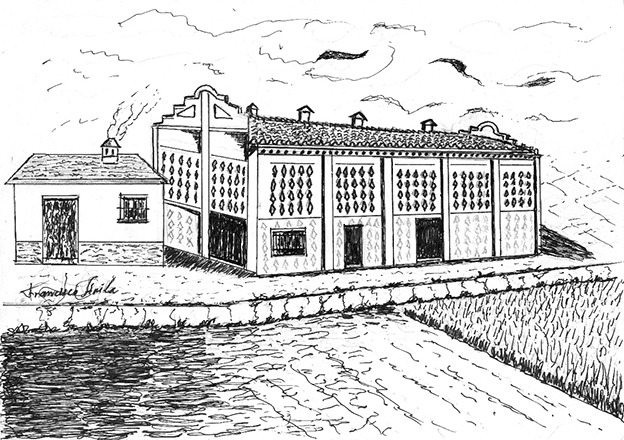

Con las quince mil pesetas, mi padre se quitó un peso de encima puesto que, según los expertos, para poder cortar y vender estos árboles se tenían que mantener sembrados en la tierra un periodo superior a los quince años. También era un dinero anticipado que, con mi ayuda como oficial albañil, oficio que había ejercido en estos últimos años, él lo emplearía en darle un cambio esencial a la modificación de nuestra vivienda. Transformación en la que desaparecieron todos los secaderos y, en su lugar, la ampliación de la vivienda se adaptó para acoger a varios de los hijos casaderos.

Años después, tanto el haza del río como la de Bobadilla —que nunca fueron propias, sino arrendadas— se dejaron de sembrar. Ya no habría más habas en la finca del río. Atrás quedaría un mundo de trabajo en el campo para todos nosotros, siendo sustituido por este otro de empleo en el Centro de Fermentación de Tabaco de Granada, donde yo también ingresé.

Aunque ya no contáramos con ninguna de las hazas, de vez en cuando contactábamos con María y su hermano Emilio, quienes también se colocaron en el centro de fermentación de tabaco. Por ellos dos como compañeros de trabajo supimos que, con el tiempo, la familia abandonaría la choza y se mudaría a la Barriada de Bobadilla, a un secadero improvisado como casa cerca de la vivienda de su hermano Rafael.

Allí en Bobadilla, en ningún momento le faltó el trabajo a su hermano Rafael ni a Genoveva. Tampoco tuvieron hijos en sus primeros años de casados, lo que le permitía al matrimonio vivir desahogados.

Genoveva se especializó en las diversas faenas del campo y, al igual que a su suegra Adora, todos los labradores del entorno a la Barriada de Bobadilla y los cortijos colindantes contaban con ella. En particular, la familia de los Salgueros, quienes disponían de cantidad de semilleros de planta de tabaco experimental requerida por los labradores. Y Antonio Gálvez, del Cortijo de San Juan de Dios, donde, siempre que había trabajo en la hacienda, allí que estaba Genoveva para prestar sus servicios.

Rafael también compaginaba el trabajo que le demandaba Francisco Morcillo con este otro de capataz o manijero de varios de los cortijos del entorno como el de San Juan de Dios, Facio o Trevijano.

Deja una respuesta