“Acabo de ver la propuesta de modificación de la programación, creo que hay que elegir entre hacer la programación o atender a los alumnos/as. A mí no me da tiempo a hacer las dos cosas. Y si tengo que elegir, me quedo con los alumnos que creo que es lo más útil y los que más se lo merecen”.

Son las palabras de un hombre que sabe mucho de esto. Maestro desde hace varias décadas, es de esos tipos grandes cuando se levanta de una silla pero pequeño cuando de lo que se trata es de dar lecciones a los demás. Y, sin embargo, tendría avales más que suficientes para darlas constantemente, no solo por su larguísima experiencia, como ya he dicho, sino, sobre todo, por la ejemplaridad de su trabajo, demostrada día a día a los que están con él.

Mi colega y amigo es de pocas palabras y de mucha seriedad. Por eso, sabe lo que hace y, cuando habla, sabe lo que dice. Sus tres frases anteriores son como una lección magistral, aunque hayan sido escritas simplemente en un grupo de whatsApp. Y es que la enseñanza lleva ya muchos años tremendamente burocratizada, lo que indigna a la mayoría de los que nos dedicamos a ella; además, en esta situación que estamos viviendo, pese a lo que sería de esperar, parece que nuestros dirigentes del país, de la comunidad, de la delegación y de los propios centros siguen viendo los “papelajos” como el mejor remedio a todo.

Y de ahí esas sabias palabras. Porque ningún papel es la solución a nada en la educación. Si de verdad queremos mejorarla, la receta es “atender a los alumnos/as”. Si, por el contrario, queremos que nada cambie o, incluso, que vaya a peor, lo que tenemos que hacer es pedir cada vez más informes y programaciones. Así, el profesorado, centrado en escribirlos/as (que también aquí hay géneros), no tendrá tanto tiempo para conectar con sus alumnos, para leer lo que escriben, para explicarles, por los medios que sean, lo que tienen que aprender, para resolver sus dudas,… al fin y al cabo, todo esto no es necesario si tenemos “cubiertas las espaldas” con unos documentos que justifiquen nuestro trabajo, aunque no hayamos hecho nada útil ni importante.

Y cuando digo “justifiquen nuestro trabajo” me refiero a la necesidad de documentar escrupulosamente las razones por las que un alumno ha suspendido o no ha sacado la excelente nota que se esperaba. Porque el gran miedo para muchos son las reclamaciones de los padres, algunos de los cuales conocen infinitamente mejor que los maestros o profesores lo que saben sus hijos, “que pa eso los han criao”. En este país en el que hay “listos” que saben de todo y son capaces tanto de diagnosticar cualquier enfermedad como de argumentar jurídicamente un pleito, por complejos que sean una u otro, “¿cómo no van a poder evaluar también mejor que el maestro los conocimientos de sus hijos?”

Pero yo soy de los que no voy a acobardarme por ese miedo ni voy a dejar de hacer lo importante, aunque no pueda atender a nuestros jefes en sus demandas de papeleo, absurdas en numerosas ocasiones. Estoy seguro de que si mi trabajo con los alumnos está bien hecho, es decir, si he sido eficaz en mi docencia y justo en mi valoración del progreso de cada uno de ellos, las reclamaciones serán menos o, incluso, no tendré ninguna, como me ha pasado en más de treinta años, de los treinta y tres de servicio en la instrucción pública.

Entonces, ¿para qué la burocracia? Mi opinión es que se trata solo de lo que he dicho antes: justificar el trabajo. Y sus defensores son, sin duda, aquellos que no sienten la educación y que son capaces de emocionarse ante un dossier, expediente o cualquier otro documento con un lenguaje pseudojurídico, pero no de hacerlo con una sencilla intervención en clase o escrita de un alumno.

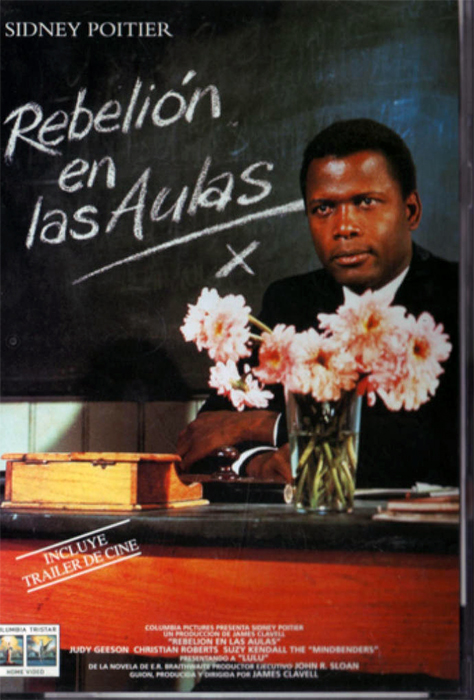

Lanzo una voz de alarma: la enseñanza no consiste en papeles. Siempre ha sido un precioso trabajo oral: lo hemos visto en películas fantásticas como Rebelión en las aulas, El club de los poetas muertos o La lengua de las mariposas. Los profesores hemos explicado en clase y hemos escuchado los trabajos y las dudas de los alumnos. También cualquiera de sus exposiciones, ocurrentes, sensibles y frecuentemente muy inteligentes, además de siempre oportunas. Fuera de clase, hemos hablado entre nosotros y nos hemos informado de muchas cosas. Y cuando los padres han querido, en una reunión con ellos, les hemos contado cómo van sus hijos.

Ese lenguaje oral tiene en todos los ámbitos unos beneficios incalculables y una riqueza que es distinta a la del escrito. No nos empeñemos en que los docentes seamos procuradores de los tribunales o letrados de lo contencioso-administrativo, con todo mi respeto a ambos oficios. Somos profesores y enseñamos hablando a nuestros alumnos y escuchándolos. Lo escrito es meramente accesorio, a veces incluso anecdótico, en una buena lección.

Gracias al anónimo maestro, mi querido amigo, por haberme recordado todo esto.

Ver artículos anteriores de

Profesor de Historia en el IES Padre Manjón

y autor del libro ‘Un maestro en la República’ (Ed. Almizate)