I. Los antiguos y sabios griegos acuñaron esta palabra, “Hybris”, para significar el pecado de soberbia u orgullo. Cuando el hombre se sentía poseído por un sentimiento arrogante de autosuficiencia y autoafirmación, emprendía acciones desmesuradas, desorbitadas, fuera de los límites de la condición humana, que inexorablemente lo conducían a la locura (“ate”) o a la autodestrucción (“autocatastrofé”). Las Erinias, divinidades del destino, intervenían para restablecer el equilibrio destruido, castigando a sus autores (“Némesis”). Pero no solo los individuos podían incurrir en “hybris”, también los pueblos.

Tucídides, en su Historia de la guerra del Peloponeso (1), atribuye a Atenas y a su dirigente político Pericles, ese pecado; y donde se manifestaba con más claridad era en la guerra: ella era su expresión más paradigmática, sobre todo si se trataba de una guerra imperialista, como la que Atenas había emprendido contra Esparta y otras “póleis” griegas en su aventura por la hegemonía marítima y comercial. La consiguiente epidemia de peste que diezmó la población ateniense fue el castigo que los dioses infligieron a la ciudad por su soberbia, prepotencia y desmesura (2).

Tal vez sea, dentro de esta historia, el episodio de la isla de Melos, que Tucídides relata en el libro V de la obra, el que mejor ilustra la “hybris” de los poderosos de entonces (y de todos los tiempos) cuando, ensoberbecidos por su poder y ambición, cometen todo tipo de atrocidades, cegados por su loca carrera expansionista. Según cuenta Tucídides, los habitantes de la isla de Melos trataron de mantenerse neutrales en la guerra, pero Atenas no entendía de neutrales, sino de amigos o enemigos. Envió negociadores que ofrecieran paz a los melesios si estos se avenían, al menos, a pagarles un tributo. En las discusiones los atenienses rechazaron explícitamente las apelaciones a la moral de los indefensos melios o melesios. No utilizarían “frases bellas” para hablar del derecho a su imperio, ni apelarían a las ofensas que los melios le habían infligido. Así que los conminaron en estos términos: “No os imaginéis que influiréis en nosotros diciendo (…) que nunca nos habéis hecho daño (…) pues sabéis también como nosotros que, cuando estas cuestiones se discuten entre personas prácticas, el patrón de justicia depende de la igualdad de poder para coaccionar y que en realidad los fuertes hacen lo que tienen poder para hacer y los débiles aceptan lo que tienen que aceptar” (89).

Los melios afirmaron que convenía al interés de los atenienses preservar el principio del juego limpio y el trato justo, pues un día podían verse derrotados. Los atenienses replicaron que ese riesgo pesaba menos sobre ellos que el hecho de parecer débiles si permitían que una pequeña isla permaneciera neutral. Hicieron entonces un llamamiento directo a la moral, que los atenienses descartaron por completo. Los atenienses sostenían un punto de vista estrictamente pragmático e irrenunciable, que más tarde será conocido en la teoría política occidental como “realismo político”: “Gobernar allí donde uno puede es ley general y necesaria de la naturaleza. No es una ley que hayamos hecho nosotros, ni fuimos nosotros los primeros en actuar según ella cuando fue instaurada. La encontramos cuando ya existía y la dejaremos existir para siempre entre los que vengan después de nosotros. No hacemos más que actuar de acuerdo con ella, y sabemos que si vosotros, lo mismo que cualquier otro, tuvierais el mismo poder que nosotros actuaríais de la misma manera” (105).

Los melios se negaron a someterse a los atenienses y ofrecieron un pacto por el cual permanecerían neutrales. Entonces, los atenienses sitiaron la ciudad y en el invierno siguiente los melios se rindieron. Los atenienses mataron a todos los hombres en edad militar y vendieron a las mujeres y niños como esclavos. “Y fueron a establecerse ellos mismos allí más tarde, enviando a la isla quinientos colonos” (116).

II. La misma situación se repite, desgraciadamente, con más frecuencia de la deseable: aproximadamente dos milenios y medio después, tuvieron lugar en Bosnia y luego en Kosovo acontecimientos no muy distintos de los relatados por el historiador griego, ambos a pocos centenares de kilómetros al norte de Melos. Ahora le ha tocado a Ucrania. Pareciera que los hombres no aprendemos las lecciones que la historia, maestra de la vida, siglo tras siglo intenta enseñarnos. La actual situación bélica que se ha iniciado con una brutal sangría y cuyas consecuencias son imprevisibles además de incontrolables, constituye otro “casus belli” que recuerda el de la desgraciada Melos. Abierta “la caja de Pandora” de la guerra, es seguro que todos los males se expandirán por nuestro ya atribulado mundo y que los “cuatro jinetes del Apocalipsis” sembrarán de nuevos odios y sufrimientos, que podrían haber sido evitados, el incierto mundo que nos ha tocado vivir. Entonces ya será tarde. Ya no valdrá de nada lamentarse o decir lo que siempre en situaciones similares se ha dicho: ¿No podría haberse evitado tanto sufrimiento? Pero cabe otra pregunta más esencial o crucial: ¿No combatir la barbarie nos asegurará el establecimiento ulterior de la paz y de la libertad? La Historia de la Segunda Guerra Mundial es suficientemente ejemplarizante al respecto. Hitler se envalentonó con el intento de apaciguamiento por parte de las naciones europeas (Inglaterra y Francia) ingenuamente “pacifistas” y prosiguió su proyecto de conquista imperialista en vez de contemporizar con ellas.

Nadie cuestiona que el siglo XX haya sido el más terrible y destructivo de toda la historia de la humanidad. El sociólogo norteamericano Zbignew Brzezinski señaló que las megamuertes habidas entre 1914 y 1990 —como consecuencia de las dos guerras mundiales del siglo XX y de acontecimientos tan trágicos como los de Hiroshima y Nagasaki, el Gulag soviético, Auschwitz y los restantes campos de exterminio nazis, la Revolución cultural de Mao y los campos de adoctrinamiento y reeducación de Pol Pot en Camboya etc.— ascienden a 187 millones. Ciento ochenta y siete millones son una pequeña cantidad en comparación con los que murieron de hambre y de enfermedades evitables, como efectos colaterales consecuencia de esos letales sucesos. Desgraciadamente nos hemos “acostumbrado a matar”, escribe Eric Hobsbawn en su ensayo Sobre la Historia (capítulo 20: “La barbarie: guía del usuario”). (3)

En las guerras del siglo XX la muerte se ha dado, pues, en una escala difícil de aprehender. Todo promedio a partir de las cifras de muertos es aproximado, pues alrededor de dos tercios (58 millones) corresponden a las dos guerras mundiales y el resto a los ya citados procesos sistemáticos de genocidio, limpieza étnica e ideológica y represión imperialista o totalitaria, a los que habría que añadir, posteriormente, las víctimas inmoladas en la guerra de Corea (tres millones), en la de Vietnam (dos millones), en la de Irán-Irak (un millón de personas). Y sigue la lista: guerras de los Seis días, del Golfo, de Bosnia, Kosovo, etc. De haberse repartido esas cifras de modo uniforme durante todo el señalado periodo, “la Guerra”, en opinión de Zbignew Brzezinski, habría matado alrededor de 2.500 personas por día, o sea, cien por hora, las veinticuatro horas del día, durante ochenta años aproximadamente. (4)

Afirman, por otra parte, los expertos en polemología que los sacrificios sin límites que los gobiernos impusieron a sus propios hombres, en la Primera Guerra Mundial, al empujarlos hacia el holocausto de Verdún e Ypres, sentaron un siniestro precedente que fue superado con creces por las posteriores masacres de la Segunda Guerra Mundial. Baste recordar la bomba de Hiroshima (conocida sarcásticamente como Little Boy), arrojada a primera hora de la mañana, del 6 de agosto de 1945, desde el bombardero norteamericano llamado Enola Gay, cuyo estallido produjo una luz y onda expansiva y liberó calor y radiación nuclear de tal intensidad que quienes miraron el avión se quemaron la retina. La temperatura llegó en el epicentro a casi 3000º C. La bomba causó directamente 140.000 muertos. Cinco años más tarde la cifra total llegó a 200.000. Y aún se pagaría el tributo continuado de trastornos cromosómicos y genéticos inducidos por la radiación en niños concebidos años después de la bomba. Y esto solo fue el comienzo. Poco después de las once de la mañana del 9 de agosto, Nagasaki fue bombardeada con otra bomba, la llamada FatMan, que produjo instantáneamente 70.000 muertos que se multiplicaron por dos cinco años después.

Los avances tecnológicos de las armas de destrucción masiva químicas, bacteriológicas y nucleares han hecho de la guerra moderna, de la guerra nuclear, no ya el “mal radical” sino algo más cercano al “mal absoluto” ya que sus posibilidades de destrucción conducen a una pesadilla espantosa e inimaginable pero dolorosamente real. Nada tienen que ver estas cifras atroces, evidentemente, con las que nos ofrecen las guerras clásicas anteriores a la Primera Guerra Mundial, que han asolado la historia de la humanidad, también crueles y cruentas, pero no parangonables, en lo que se refiere a su poder destructivo o aniquilador, con las de nuestro siglo. Toda guerra es bárbara, toda guerra es una regresión al caos, al crimen y al salvajismo más bestial, es un regreso al “estado de naturaleza”, en donde reina el “la guerra de todos contra todos” (Bellum omnia contra omnes) de Hobbes, pero la capacidad destructora y aniquiladora es en las guerras modernas abismalmente superior.

Los polemólogos hablan, en efecto, de “guerras civilizadas” y “guerras no civilizadas”, legítimas (jurídicamente declaradas) o ilegítimas, de guerras justas e injustas, de guerras de agresión e invasión o de defensa, según se distinga o no en ellas entre combatientes y no combatientes, entre ejércitos y población civil. Sin ninguna duda, la invasión destructiva que Rusia ha infligido a Ucrania es una “guerra” jurídicamente ilegítima, que atenta contra todas las Leyes de Guerra contempladas en el Derecho Internacional humanitario e incumple todos los Tratados, Protocolos y Convenciones sobre el uso y legitimidad de las armas empleadas y del trato de los ciudadanos (mujeres, niños ancianos, enfermos, hospitales infantiles, maternidades etc.) en los conflictos militares. (5)

Antes de 1914 la opinión de que la guerra se hacía contra los combatientes y no contra los civiles, la compartían todos los gobiernos occidentales, incluidos los rebeldes, los revolucionarios e incluso los terroristas más despiadados: el programa de Narodnaya Vlya, el grupo ruso que mató al zar Alejandro III, decía explícitamente “que los individuos y grupos ajenos a la lucha contra el gobierno, serían tratados como a neutrales, su persona y sus propiedades serían respetadas”. Karl von Clausewitz, el gran estratega militar que escribió su gran tratado “Von Kriege” (“De la Guerra”) (6) después de las guerras napoleónicas, daba por sentado que las fuerzas armadas de los estados civilizados no mataban a los prisioneros de guerra ni devastaban los países. Las Guerras tradicionales se libraban, a veces, cuerpo a cuerpo, cara a cara. Era necesario, por ello, programar a los soldados mediante una férrea disciplina, robotizarlos de alguna manera, para que perdieran sus inhibiciones morales y éticas para matar, ya que en cualquier momento en pleno éxtasis de sangre y violencia explosiva podían irrumpir sentimientos de piedad o de simpatía humana por las víctimas. Había normas, reglamentos y límites.

III. Hoy día, por el contrario, nadie reconoce esas limitaciones, como hemos comprobado en las guerras del siglo XX y en la actual invasión y masacre de Ucrania: ciudades destruidas sin piedad en menos de una semana; hospitales infantiles asolados; mujeres, niños, ancianos, enfermos, todo tipo víctimas expuestas al ciego sadismo de profesionales militares (?) carentes de conciencia. Nadie habría pensado que, en pleno siglo XXI, una guerra tan brutal y sádica como la protagonizada por los ejércitos rusos sería posible. El asombroso desarrollo de la civilización científico-técnica ha coincidido con un crecimiento pavoroso y equivalente de la barbarie tecnificada. El deslizamiento por esa pendiente inhumana de la sofisticada y precisa tecnología bélica y el enorme poder destructivo de los armamentos utilizados en las guerras modernas, que matan “a distancia” —armas de destrucción masiva, napalm, gas mostaza, misiles de medio y largo alcance—, ha creado formas de violencia fría, distante, masiva, en donde operativamente no hay “víctimas sino objetivos militares o efectos colaterales”; en donde los muertos son invisibles, “abstracciones, números” de una brutal estadística de bajas. Todo lo cual ha insensibilizado a los combatientes, cuyas defensas psicológicas más básicas y naturales, han sido erosionadas; sus principios e inhibiciones éticas, religiosas y morales debilitadas y sus pulsiones diatróficas y sentimientos de piedad, más arraigados del corazón humano, anulados, quedando incapacitados, por lo tanto, para dar ocasión al el despertar de su empatía y de sentimientos de piedad hacia sus víctimas y a compadecerse de ellas..

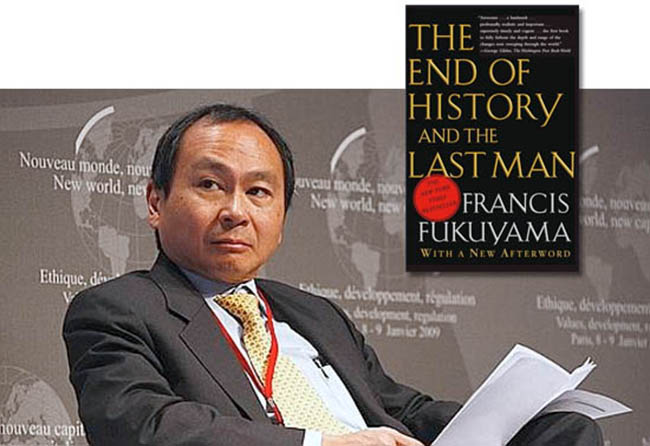

Pensábamos que el siglo XXI iba a ser distinto: que en él era impensable tamañas matanzas; el ideólogo liberal norteamericano F. Fukuyama nos había casi convencido de que, con la implosión de la URSS en 1991, se había producido el fin de la historia, encaminándose el decurso de la humanidad a un derrumbe de las tiranías, tanto de izquierdas como de derechas, y configurándose las democracias capitalistas liberales como el último estadio del proceso histórico occidental.7 Steven Pinker, el gran psicólogo de la Universidad de Harvard, nos había persuadido, por su parte, de que existía un declive de la violencia en el mundo, un cierto progreso moral en la humanidad. (8)

Pero lo peor del asunto es que los hombres del siglo XX y XXI nos habíamos acostumbrado a lo inhumano; habíamos banalizado el mal, en expresión de Hannah Arendt, y aprendido a tolerar —cómodamente instalados en nuestra “sociedad alegre y confiada”— lo intolerable asistiendo, insensibilizados y aturdidos, desde la pantalla de nuestro televisor, al espectáculo “real” de guerras terribles, de bombardeos infernales, de genocidios como si se tratase sólo de meras ficciones virtuales, de inocentes y gratificantes series “on line” de Netflix, de simples divertimentos y artificios de las “playstation” juveniles, aparentemente inocuos —aunque en realidad preñados de violencia inconsciente e insidiosa—, que comienzan y terminan con el inicio y la conclusión del telediario.

Sin embargo, lo cierto es que con esta inhumana invasión de Ucrania, se nos ha caído, al fin, la venda de los ojos y hemos sufrido un auténtico “shock”: un trágico (aunque sano y necesario) “desengaño”. Con las imágenes que diariamente las televisiones y otros medios de comunicación nos están haciendo llegar de y desde Ucrania, nos hemos convencido de que no estábamos en el “mejor de los mundos posibles”, en una especie de mundo “panglossiano” globalizado y feliz. Al final, nos hemos liberado de nuestro sueño imaginario “buenista” y moralmente atrofiado, y hemos descubierto que esas imágenes de dolor y sufrimiento inimaginables de seres humanos como nosotros, nos interpelan y hieren en lo más profundo de nuestra conciencia y de nuestra sensibilidad. Porque son vergonzosa y descarnadamente reales. Porque mañana podríamos experimentarlas nosotros y nuestros familiares y conciudadanos, tan absoluta y dramáticamente desprotegidos y vulnerables como ellos. Y porque hemos comprobado, fatalmente, que asistimos (que hemos asistido), como Kurtz —el famoso protagonista de El corazón de las tinieblas (1902) de Joseph Conrad— a un espectáculo de tal bestialidad imperialista, tan atrozmente inhumano, que ante él sólo podemos responder balbuciendo las mismas palabras pronunciadas al final de la novela por dicho personaje: “El horror, el horror”. (9)

BIBLIOGRAFÍA

(1) Tucídides, Historia de la guerra del Peloponeso, Punto Omega, Guadarrama, selección, trad., introducción y notas de José Alsina, Madrid, 1975, pp. 115-125.

(2) Estamos tentados a pensar, si fuésemos “temerosos de los dioses”, que la pandemia de la COVID-19 (valga el acrónimo), tendría un origen similar. También nuestra época peca de soberbia en demasía.

(3) Eric Hobsbawm, Sobre la historia, Critica, Barcelona, 2002, pp.253-265.

(4) Ibid.

(5) Francis Fukuyama, El fin de la historia y el último hombre, Planeta, Barcelona, 1992.

(6) Raymond Aron, Pensar la Guerra, Clausewitz. Dos vol.: I La Edad Europea y II La Edad Planetaria, Ministerio de Defensa, Madrid, 1993.

(7) Francis Fukuyama, El fin de la historia y el último hombre, Planeta, Barcelona, 1992

(8) Steven Pinker, Los ángeles que llevamos dentro, Paidós 2011.

(9) Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas, Siruela, 2009. Su versión cinematográfica fue llevada a cabo por Francis Ford Coppola con su estremecedora Apocayipse Now (1979).

Catedrático de Filosofía