Nadie está preparado para asumir la pérdida de alguien querido y todo lo que parezca en sentido contrario, sólo es resignación. Nada quebranta el ánimo con tanta desazón como un adiós definitivo y nunca la desazón es sentimiento menor, aunque la muerte se vea venir anticipadamente, porque todas las muertes –anunciadas o no– son siempre inesperadas.

Mañana de desazón aquella del viernes 25 de octubre porque, cuando aún no había amanecido, un inopinado mensaje telefónico provocaba tal impacto que el ánimo, desprevenido, sucumbía en un shock súbito. Primera reacción como mecanismo de incredulidad: ¡No puede ser cierto!

Pasados unos minutos de turbación, me vienen a la memoria las palabras que tantas veces esgrimiera mi sabio amigo Francisco de Cossío contra la traicionera novedad de las desgracias: Las malas noticias tienen su hora porque, generalmente, corren por la mañana temprano. Y vaya, en aquella mañana, si habían corrido. No podía creer, o más bien me resistía a asumir, una realidad tan dolorosamente lacerante como la partida durante la madrugada previa de mi querido –y querido por todos– amigo y compañero Manuel Arredondo Valenzuela.

Aún hoy, tres semanas después de su partida, trato de contenerme para que las emociones no emboten mi pluma. Los recuerdos se agolpan y desmadejarlos requieren un mínimo de calma, de orden, de sosiego.

El primer recuerdo que ahora se me viene a la cabeza corresponde a una secuencia de imágenes penosas para la memoria, veladas por aires de tristeza y circunscritas a las cuatro paredes de la habitación 202 de un hospital granadino. Es el recuerdo de un Amigo más enfermo de lo que aparentaba porque, verdaderamente, su aspecto y su talante entonces no delataban gravedad. Había libros en la mesa –siempre fue lector empedernido– y aquella habitación, de puertas adentro, carecía –en cierto modo– de la aborrecible frialdad hospitalaria. Allí se charlaba en un ambiente de pseudotertulia porque me acostumbré –hoy me alegro mucho de aquella bendita costumbre– a visitarlo casi diariamente. Guardo aquellas conversaciones como un tesoro.

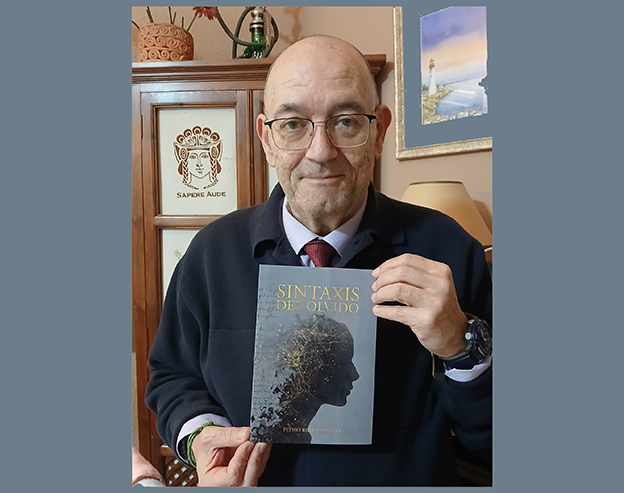

No obstante, quiero desvelar –y lo hago casi como una confesión– el tema de algunas de aquellas charlas, que estaban orientadas por su incorregible vocación de lector. Tenía enormes ganas de leer mi nuevo libro, libro que estaba en imprenta y no acababa de salir, y ante tanta demora repetía, cuando se hablaba del asunto, una expresión que se hizo recurrente en su boca: ¡Verás si no me va a dar tiempo de leerlo! No lo decía por la amenaza de su enfermedad, nadie pensaba entonces en un desenlace inminente, sino porque la aparición del libro tardaba tanto que se eternizaba y sus seiscientas y pico páginas tampoco se leían en un momento.

Por fin, el libro salió de imprenta y a media mañana del 11 de octubre –recuerdo perfectamente la fecha– recibí por mensajería dos ejemplares, enviados por los editores desde Madrid para que conociera a mi criatura. Ya no cabían más demoras y la tarde de ese mismo día me fui al hospital con el libro en un sobre, de modo que lo puse en las manos del Amigo fingiendo el regalo de una caja de bombones, similar en tamaño y forma. No reparó en el engaño y tomó el sobre con el ademán de entregárselo a su hija. Pero ella, que sí se había percatado, dijo de abrirlo porque era de buena costumbre abrir los regalos. La cara de sorpresa del Amigo es la imagen más grata captada por mi retina en sus días de hospital y, sin duda, el último recuerdo agradable que conservo de su vida.

Lástima que el libro no hubiese llegado antes porque, como tantas veces presagiara, no le dio tiempo de leerlo. Lamento con cierta sensación de culpabilidad, aunque la tardanza no estuvo en mis manos, que el Amigo se fuera sin culminar su deseo. El libro estaba en la mesa de la habitación y el último día, cuando el Amigo se hallaba tan mal, tuve la curiosidad de ver que un separador señalaba la interrupción de su lectura en la página 191. Hasta ahí había llegado.

Aquel último día no puede recordarse sin tristeza y, por eso, lo mejor es pasar de largo. Solamente quiero apuntar que el Amigo, en sus críticos momentos, me dirigió unos gestos con las manos que tengo tan presentes como si los estuviera viendo ahora mismo. Entonces interpreté una cosa, pero luego comprendería –cuando todo acabó– que se había tratado de una despedida gestual. Fue la última vez.

* * *

¡Hágase la luz!, ya que la tristeza de los postreros días del Amigo no debe hipotecar los recuerdos de tiempos gustosos. Las aflicciones finales, con su dolorosa carga, no pueden velar las imágenes felices como se vela una placa fotográfica al sol. Esas imágenes estarán ahí para siempre, mientras haya capacidad para evocarlas.

Nuestra amistad fue grande, intensa, y ciertas circunstancias contribuyeron a ello. El principal condicionante sería la extinción de la inolvidable tertulia que durante tantos años compartimos con José Antonio Mesa Segura, Francisco Gil Craviotto y Alberto Granados Palacios. Las restricciones derivadas de la epidemia de coronavirus primero y las dolorosas pérdidas de algunos compañeros después, dieron al traste con nuestra tertulia, cuya historia, por cierto, he reflejado en otro artículo.

A raíz de la desaparición de la tertulia, ambos –mi Amigo y yo– continuamos viéndonos una vez por semana y, a veces, más. Generalmente era los martes y el encuentro tenía lugar a las nueve de la mañana en la Cafetería Fútbol so pretexto de despacharnos el desayuno típico de la casa. Luego salíamos a Granada, sin prisas, y como dos peripatéticos de pasos lentos hablábamos de todo, mientras cubríamos nuestro circuito urbano. Siempre era el mismo: Ganivet, Mesones, Pasiegas y Oficios para internarnos en el Realejo por Pavaneras, seguir por Molinos y caer luego por la Cuesta del Pescado al Paseo del Salón. En la Carrera del Genil, casi frente a la basílica de las Angustias, nos aguardaba siempre el mismo banco berroqueño donde reposar de la caminata.

Sólo un motivo podía interrumpir nuestros encuentros periódicos y ese motivo, irrenunciable, era cosa sagrada porque obedecía a la fuerza de la patria chica, que es una de las más grandes fuerzas del hombre. El Amigo, en cuanto tenía oportunidad, corría atraído por una especie de magnetismo atávico hacia su rincón natal, situado en el paraje troglodita de las Cuevas del Negro, a pocos kilómetros al poniente de Benamaurel. Allí, en una cueva ribereña –perfectamente acondicionada– al pantano de Negratín, plantaba su retiro físico y espiritual cuando necesitaba abstraerse en terapéutica escapatoria del mundanal ruido. No gozaba de mayor placer en su anacorético aislamiento que leer y releer los libros de su vida.

Mi Amigo era bueno, humilde, generoso y culto, y da igual el orden de estos factores porque no se altera el producto cuando se poseen tales atributos a toneladas. Generalmente se tiende a ponderar las virtudes y excelencias ajenas cuando llega la muerte, pero, en el presente caso, bien saben quiénes tuvieron la dicha de tratar al Amigo que no hay exageración en mis palabras. Su sencillez y bonhomía no necesitaban más avales que el acercamiento a su persona. Con eso bastaba.

Tuve la fortuna de compartir con el Amigo su último tributo a la amistad. Ambos considerábamos necesario, como tantos otros allegados, perpetuar la memoria de un querido compañero de tertulia, desaparecido un año antes, salvaguardando –siempre con la anuencia de su viuda– el riquísimo legado de más de una vida. Hablo de la soberbia biblioteca de José Antonio Mesa Segura, biblioteca que había enriquecido con miles de volúmenes los otros miles heredados de su padre y de su abuelo. Era y sigue siendo, sin la menor duda, una de las bibliotecas privadas más imponentes de Granada.

Semejante tesoro bibliográfico no podía perderse y entonces mi Amigo y yo emprendimos los pasos –repito en nombre de la viuda de Mesa Segura– para tratar de mantener la unidad de la biblioteca entre los fondos de una institución oficial y acreditada. Después de repetidas gestiones, ambos tuvimos la satisfacción de saber, hace poco más de un mes, que aquellos miles de libros habían sido incorporados a las colecciones de la Biblioteca de Andalucía. Cuando recibimos la gratificante noticia, mi Amigo ya estaba ingresado en el hospital de donde no saldría.

El recuerdo del Amigo me acompaña siempre: cuando desayuno en la Cafetería Fútbol; cuando ando por Granada; cuando paso frente a nuestro banco en la Carrera del Genil; cuando oigo o leo noticias sobre el altiplano granadino; cuando me acerco al Centro Artístico; cuando voy a la copistería de su calle; y cuando veo en los anaqueles de mi biblioteca los cuatro hermosos libros que me regalara de la suya tres días antes de ingresar en el hospital. Viniendo de sus manos, guardo como reliquias sacrosantas los dos tomos Bonaparte y Napoleón de André Castelot, editados en 1970 por Espasa-Calpe; y los dos volúmenes de la Historia crítica de la Inquisición de España de Juan Antonio Llorente, en edición de lujo de 1979 por la «Editora de los Amigos del Círculo del Bibliófilo».

En fin, llorado Amigo, por tantas y tantas cosas viviremos juntos mientras yo esté aquí para recordarlas.

Francisco Luis Díaz Torrejón

Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga

Granada, 18 de noviembre de 2024