[Viene del capítulo anterior]

Pues, como se imaginará, don Fabián, aparte de lo que le conté ayer del malparido, perdón, del palacio, lo que pasaba es que en La Granja llevábamos toda la semana revueltos.

Seguían viniendo caballeros de Madrid y todo eran noticias de alborotos. Con decirle que los militares estaban tan distraídos en sus discusiones que se arremolinaban en las calles y a la puerta del café del teatro y ni nos miraban a las chicas, ni nos decían nada, que es muy raro siendo como son. Pero el viernes, que era 12, como para no acordarse, la cosa estaba más tirante que nunca. Al bajar a la tahona por la mañana, Marcelo me dijo que hoy procurara no salir, que estaban los ánimos muy crispados y quién sabe si no pasaría cualquier cosa. “Pero, ¿quién se va a atrever con la reina aquí?”, le dije yo. Y él: “Pues, por eso, por eso, porque está la reina y quieren apremiarla y conseguir de ella que ceda y que cambie el gobierno y otras cosas difíciles”.

Yo ya me asusté un poco y le dije “pues, vaya, ve tranquilo, que no saldré si no me es imprescindible”; y él, “yo, si puedo y si esto se calma, te mando un aviso y nos vemos un poco”. Cuando, después, se lo conté a mi tía, me saltó con que le parecía raro que unos simples sargentos fueran capaces de liarla. “Pero aquí nunca se sabe”, me dijo, mientras ponía a cocer unos huevos, “ya ves que hace cuatro años pasaron en este palacio cosas muy graves, que aquel ministrucho consiguió que el rey Fernando le dejase a su mismísima hija sin nada; menos mal que luego lo corrigió…, bueno, menos mal y gracias a doña Luisa Carlota, que esa sí que es una mujerona, que casi se mata llevando ella el carruaje por las Siete Revueltas, pero, en cuanto llegó a palacio, puso en su sitio a ese cobarde de Calomarde, que le cruzó la cara bien cruzada y, además, que es todo verdad, que lo vi yo”. A mí me asusta un poco mi tía con estas cosas, que muchas veces no sé ni siquiera de qué me está hablando, pero, como se la ve tan segura de lo que dice, yo ni rechisto.

Total que, por eso, a pesar de lo que me había advertido Marcelo, me fui con ella a dar una vuelta por las calles antes de cenar y la verdad es que Marcelo me había advertido bien y mi tía fue ese día imprudente. Porque la gente subía muy alborotada y todo eran corros y en uno contaban que a las siete, al terminar la lista, al retirarse, la banda había tocado la marcha granadera, que es la normal, pero que los de las flautas se habían liado a tocar el himno de Riego, ya sabe, don Fabián, ese de los revolucionarios, que yo alguna vez lo he oído tocar aquí en el pueblo, que aquí también hay de todo. Entonces, el comandante se había enfurecido, había mandado callar y decían que había arrestado al tambor mayor, que no se sabía si era o no el responsable del alboroto. Un poco más abajo, había otros que se reían porque los oficiales, los caraduras, se habían ido todos a la ópera a Madrid, como si fuera un paseo de nada atravesar la sierra, a ver a una cantante con un nombre italiano que no me acuerdo y que dicen que está de moda, yo qué sé. Para remate, a los oficiales que quedaban y a los sargentos no les dejaban salir y a mí me dio un temblor y un escalofrío que hasta lo notó mi tía. “Anda, boba, no te preocupes,” me dijo y me apretó un poco el brazo, “que hoy, por lo que se cuenta, no son los sargentos los que tienen que tener miedo. Y el tuyo no parece de los revoltosos sino con la cabeza en su sitio”. Así que nos volvimos a lo nuestro y estuvimos entretenidas sirviendo cenas y algo manducamos nosotras también y nos quedamos un rato bebiendo un mejunje que preparé yo en un santiamén, que me había dado muchas hierbas para hervir la tía de Palazuelos al despedirme. Y ya verá qué risa con las dichosas hierbas, que quién lo iba a decir.

Pero en eso vinieron la Carmen y otras dos, muy atacadas, y nos dijeron que qué hacíamos allí como unas pasmarotas, porque la cocina está un poco apartada, que nos estábamos perdiendo todo lo que pasaba, que había hasta carreras de los guardias. La hicimos caso, que nosotras, don Fabián, somos muy curiosas, más de lo que nos conviene, y nos metimos por los pasillos con disimulo, aunque la verdad es que no hacía falta porque nadie se fijaba en nosotras, que lo que preocupaba era otra cosa y eran muchos los que iban y venían. Llegamos con esas a unas ventanas que dan a una plaza que hay allí entreverada, que llaman la Cacharrería, y había muchos señores mirando qué pasaba. Hasta mi misma tía se dio la vuelta, que nosotras no pegábamos con aquella gente, pero habíamos dado dos pasos cuando vimos llegar tanta gente de palacio a mirar, también bastantes sirvientes, que aquello todo era un revuelto, que la Patro y yo nos hicimos un gesto y, sin pensarlo más, nos fuimos a las dichosas ventanas, eso sí, apartadas a un lado, por si las moscas.

Y lo que había allí abajo, don Fabián, era muy digno de ver, era una revolución, como me dijo Marcelo después, que gracias a él acabé entendiendo, bueno, más o menos, lo que había pasado esa noche. Más o menos, porque, ya ve, no me aclaro si era una revolución o un motín. Y es que la Cacharrería estaba llena de soldados que gritaban y gritaban con una furia que daba miedo. Había algún ventanal entreabierto y se oían canciones y bramidos cada poco, que unos decían que querían las pagas atrasadas, que alguno insultaba a la reina, que otros levantaban los fusiles y amenazaban, se escapaba algún tiro, parecía que otros querían entrar en el palacio y, no sé cómo explicárselo bien, don Fabián, pero todo aquello, con la luz de sólo unas pocas antorchas y con aquellas maneras, parecía el infierno y yo pensé que si entraban esos demonios lo íbamos a pasar mal todos, no sólo la reina y los suyos. Pero mi tía, que me vio así, acongojada, me cogió del brazo y me dijo que no me preocupara, que me fijara que ya no gritaba nadie contra la reina, y era verdad, ahora cada poco se oían vivas para ella, y que eso quería decir que poco había que temer, que era más ruido que nueces, que los jefes del jaleo tenían más seso de lo que parecía.

Marcelo me explicó que allí había habido soldados de todas las clases, que, aunque el cisco lo habían empezado los de la guardia real del Pajarón, los suyos, se habían ido uniendo los demás y no había habido manera de pararlos, que habían tratado de apaciguarlos algunos oficiales y ni caso, que habían saltado y abierto las verjas de hierro y ni los guardias de corps se habían atrevido a frenarlos cuando subían hacia el palacio y habían acabado ellos también del lado de los revoltosos.

Pero, sin saber ni por qué sí ni por qué no, después de un buen rato de estar allí contemplándolos como bobas, resulta que tocaron una llamada de esas de orden y, al poco, en la plaza empezaron a formar un corro y bajaron las voces y vimos que los sargentos se ponían en el centro y que parloteaban entre ellos. A veces se volvían hacia los soldados y les decían cosas y les respondían sí y no a voces. Marcelo me contó que era que la reina había mandado a los comandantes a entenderse con ellos, que quería que le dijesen por qué se habían encrespado y qué querían y, por eso, ellos andaban discutiendo si subir o no a hablar con la regente y quiénes y qué pedirle.

A Marcelo, que yo volvía a estar acongojada porque no le pasara nada, no le distinguí entre tantas cabezas, pero me dijo que había estado cerca de Gómez y de Lucas, que fueron los atrevidos, y que a él, como no habla mal y hasta sabe francés, aunque procura no pregonarlo para que no le miren mal por franchute, también le habían animado a que subiese. Pero él no es de esos, es algo liberal, pero no le gustan los líos, ya sabe, y no se veía capaz de ir delante de una reina y plantarle esto y lo otro. Bueno, pues al grano, lo que pasó es que los dos sargentos subieron, fíjese qué ocurrencias, unos sargentos poniéndose gallitos delante de los comandantes y generales y entrando como si tal cosa al palacio. Pero la Patro y yo ya no estábamos en la ventana, que esto me lo han contado también, que lo que nos pasó es que tuvimos que ir corriendo a presentarnos a uno de los mayordomos, que nos dijo que la camarera mayor estaba muy nerviosa y quería que hubiese un servicio como debe ser, que doña María Cristina iba a necesitar esa noche gente despierta y que conociese cómo tratar a la chusma y a la vez fuese educada y con algo de clase. Y él había pensado en doña Patrocinio, que así llaman en fino a mi tía, que confiaba en ella de verla tantas veces moverse y solucionarlo todo sin enredos. Y que ella eligiese a cuatro ayudantas y se fueran enseguida para la sala del archivo, que era donde la reina iba a recibir a la chusma, ya ve, otra vez les llamó la chusma, que no sé bien qué quería decir, pero lo decía con mucho desprecio, ni que él fuera uno de esos principales que llaman grandes de España.

El caso es que fuimos detrás de él, atravesando el palacio, con tanta suerte que vimos en ese momento que subían los sargentos elegidos por las escaleras de mármol y parecían más importantes que los comandantes, que iban a la par y hasta detrás de ellos. Y aunque ya habían cerrado las puertas se oía bien que fuera cantaban con mucha fuerza el himno de Riego, que ya le dije que yo sé cómo es, y a los alabarderos de la escalera se les escapaba mirar para allí, aunque estaban firmes, porque asustaban aquellos vozarrones.

Bueno, pues eran dos sargentos y un soldado y, como el mayordomo nos hizo parar para que pasara la comitiva, al llegar donde estábamos nosotros oí al soldado que le decía a Gómez, un poco bajo, “no se olvide, mi sargento, no se olvide, que nos deben la paga y eso es lo primero, ya vendrá Riego después”. Gómez iba a lo suyo, como el otro sargento, y ni caso, que buena preocupación debía tener el pobre de dónde acabaría, que, si fuera verdad que le hubieran pagado los masones o yo qué sé, como oí decir a algunos señores en la ventana de la Cacharrería, mucho le tenían que haber dado para meterse en semejante berenjenal. Un poco más allá vi que salieron a recibirle el ministro y Alagón y San Román y otros, que a mí ya me iban sonando todos, y me pareció que reñían a los sargentos y les vi que dejaban las armas a los guardias, pero no sé más porque nosotras volvimos a trotar tras del mayordomo. Bueno, pues ¿dónde creerá que nos llevaba aquel orgulloso, que a mí casi me da un vahído y me caigo? Pues, de repente, aparecimos, Dios mío, qué susto, donde estaba terminando de cenar la reina; mejor, de no cenar, porque con los nervios había apartado los platos sin apenas probarlos y eso que tenía delante unos mantecados que se los comía una con los ojos.

Y, según entramos nosotras, se levantó ella, que estaba preciosa, toda de blanco, con esas hechuras tan apretadas y esas mangonas cayéndole a los lados, como las llevan ahora las grandes damas de por allí. Porque la Regenta es todavía joven, no se crea, no llegará a los treinta o andará por ahí. Y fue levantarse y, a la pobre le dio un vahído tremendo, no como a mí que se quedó a medias, y ganas de echarlo todo y corrimos todos a sujetarla y se sentó en una butaca y dijo solo, con una vocecilla que daba lástima, “es que tengo el estómago muy revuelto”. Y, entonces, yo, sin pensarlo de la pena que me daba, me suelto y le digo “majestad, que esa repugnancia que tiene su majestad se va muy rápido y se queda una muy a gusto con unas hierbas que hervimos en mi pueblo y la bebida sabe muy rica con un poco de miel y yo no hay nadie que no haya visto que no mejore de esos arrechuchos de las tripas”.

No quiera usted saber las caras que se les pusieron a todos aquellos señorones que la rodeaban, que digo yo que pensaron “vaya una boba atrevida, qué se creerá esta pueblerina para hablarle así a la reina”. Mi tía también se quedó pasmada y la camarera mayor hizo un gesto al mayordomo para que me sacase y yo ya me vi con una reprimenda de las gordas, que ya me estaba diciendo a mí misma que qué burra era, cuando resulta que la reina va y me mira y me dice, se conoce que sin pensarlo ella tampoco, “pues, hermosa, venga con ello, hazme una cocción, que ya estoy harta de los remedios de los médicos”. Y la camarera, como ofendida, “pero, señora, que si quiere una infusión, una manzanilla…” empezó a decirle, pero la reina la corta y salta que no, que lo que quiere es probar el mejunje del pueblo. Mi tía, la pobre, se espabila entonces y me dice “anda, corre a por las hierbas, que yo voy poniendo agua a hervir y en un pis pas lo tenemos”.

Y vaya que corrí, como si tuviera el toro detrás, escaleras abajo. Cogí de encima de la mesa de la cocina en la que había estado con mi tía las hierbas de las peñas que no habíamos usado, que aún me quedaban unos manojos, las envolví en un mandil y, según lo hacía, veo la botella de licor de la que ella se echa algún trago, que lo hace ella misma, y voy y la agarro y troto con botella y manojos cuesta arriba, por las escaleras, ya me entiende. Llego, echamos las hierbas en el agua hirviendo y en un momento aquello olía que para qué de rico. Mi tía, más viva que una ardilla, llenó una taza y se la acercó en una bandeja de plata a la reina. Estábamos con miedo de que al final no le gustase y acabara cayéndonos el tormentón, pero, qué va, don Fabián, ella en seguida dijo que qué bien olía y como le gustan, parece ser, las bebidas calientes, se la tomó rápido, esperó un poco con los ojos cerrados, y, madre mía, pidió otra taza. Mi tía y yo nos miramos con alivio, que qué congoja estábamos pasando a lo tonto. Doña María Cristina volvió a cerrar los ojos y cuando los abrió se levantó como si fuera otra y dijo sólo: “me encuentro mejor, vamos al archivo”. Ni gracias ni nada, que habían sido nuestras hierbas las que le habían entonado, pero para ella como si no existiéramos y es natural, por la preocupación que tenía por los sargentos, pero también, digo yo, porque para ella todo el monte es orégano y no tiene que agradecer nada a nadie, claro, que todos estamos para servirla.

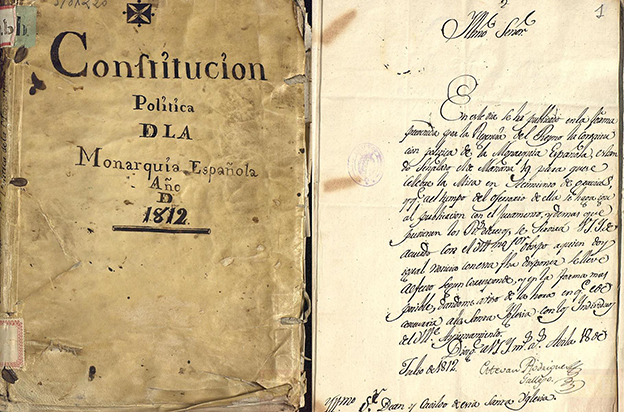

El caso es que fuimos detrás de la reina al dichoso archivo, que no habían podido elegir un sitio peor para hablar con los sargentos, que, con lo cuidado que está todo el palacio, este archivo que le digo, en el que yo no había estado antes, es un salón muy grande y largo, con muchos armarios y está destartalado y descuidado. Pero habían puesto luces y un sillón muy grande y adornado para la reina y, a pesar de que había muchos mandamases y muchas señoras y guardias, nadie hablaba y se notaba el silencio. Nosotras nos quedamos a un lado un poco apartadas, que me dijo mi tía que por si la reina necesitaba tomar algo o alguno de los de la corte. Se sentó ella, se le acercaron los principales, hablaron un poco y enseguida se hicieron a los lados y ella dijo que pasaran los rebeldes. Pero, con tantos siguiéndoles y con tanta gente importante y tan bien vestida mirándoles, se les notaba que tenían más miedo que otra cosa, que menudos rebeldes, los pobres. Doblaron la rodilla ante la reina y el soldado de la paga, que ya me venía pareciendo algo simple, casi se cae al hacerlo. La reina parece que se creció al verles tan humildes y empezó a llamarles hijos míos y a pedirles que le dijeran qué querían y por qué se alborotaban así. Pero, ay, los ignorantes, que de lo atontados que estaban no eran capaces de abrir la boca y fue un comandante que había a su vera el que mandó a Gómez contestar. Y él, que me daba más pena que el Cristo de las angustias, quiso hablar, pero, don Fabián, no se le entendía casi lo que farfullaba, hasta que la reina, haciéndose la lista, va y le suelta que justo lo que decía estaba muy bien, que él había luchado por su hija Isabel, para que fuera reina y que eso era lo que debía hacer y lo había hecho muy bien. Yo, como boba, creí que con eso ya todo se había arreglado, que tenía ganas de que acabase aquello, aunque, ya ve, cómo iba a acabarse si estaba arrancando. Bueno…, pues resulta que el Gómez, no sé ni cómo ni por qué, recuperó el resuello y le da a la lengua y le dice no sé cuántas cosas de la libertad a la señora y que lo que hay que hacer es esto y lo otro porque el país está muy mal y que vuelva la constitución de Cádiz, que creo que es esa también de Riego y todo eso.

Se encresparon entonces los que la rodeaban y trajeron unos escritos de la constitución y la reina va y les suelta a los sargentos que si leían bien aquello verían que eso era para quitarla a ella de regente y todo sería un desastre para su hija y para España. Ellos se vieron en tal apuro, que les dijera que iban contra la reina, que no sabían por dónde salir; bueno, los sargentos no, porque allí el único que se defendía era el Gómez, el otro, que ya le dije que le llamaban Lucas, no hacía más que ir detrás de él. La reina lo pasaba mal, de verdad, don Fabián, ella luchaba porque era lo que tenía que hacer, pero los listos aquellos que le daban consejos, como el ministro y los generales, parece que les gustaba el lío y querían machacarlos. Y a la reina, a pesar de todo, le debió de dar algo de pena y va y se vuelve hacia nosotras y nos dice que les ofrezcamos algún dulce y que mejor es parar un momento para pensar más tranquilos.

Mi tía, que es un águila, me da entonces con el codo y me dice al oído, “anda ve tú, que a ti se te dan bien los sargentos”. Yo ni lo pensé, claro, y ahí estoy con mi bandeja ofreciendo a Gómez y al otro y al soldado y la reina delante, cuando salta Gómez, con la voz baja, pero que se oía, “anda, pero ¿tú no eres la chica de Marcelo?”. Yo no sabía si contestar o no, que yo allí no pintaba nada y encima noté que la reina se había vuelto hacia nosotros. Así que lo que me salió fue hacerle una reverencia, sin abrir la boca, y alejarme un poco, porque ya todos habían cogido de la bandeja. En eso, los comandantes se acercaron y les llevaron a un lado y estuvieron hablando y todos se olvidaron de mí, gracias a Dios, que hasta se me pasó por la cabeza que si irían a pensar que tuviera yo algo que ver con los rebeldes.

Estuvieron mucho tiempo hablando y hablando. Nosotras íbamos de un grupo a otro con nuestras bandejas, para aquí, para allá, y fue cansado porque no sé cuánto duró aquello. Con la reina había muchos, los de siempre y también los embajadores y hasta el alcalde de La Granja, que no es como el nuestro sino un señor muy puesto y que a mí no me había gustado antes porque la había tramado con el pobre soldado, que era un inocente. Cuando volvieron a reunirse los unos y los otros, pareció que se había arreglado la cosa porque la reina dijo que, aunque no podía poner a funcionar la constitución que ellos pedían, daba una orden para que las Cortes se pusieran a hacer una mejor, muy buena para el pueblo y que la dejase a ella seguir siendo regente. Gómez no estaba muy convencido, por lo que me pareció, pero qué iba a hacer el hombre con todo aquel costal, que no podía con él, y dijo que bueno, que adelante, que lo llevaría a la plaza, para leer la orden a la tropa y ver si la aceptaba, porque él dijo que era uno más y que aquello lo tenían que apoyar todos. Y se fueron con San Román a enfrentarse a los de la plaza, a ver qué les parecía.

En cuanto salieron, los demás dimos un suspiro y es que todos estábamos sofocados y teníamos ganas de tranquilidad. Que fuera lo que Dios quisiera, pero ahora a estirarse. La reina se levantó sin pompa y se fue hacia el pasillo, seguida solo de las mujeres. Se formaron grupos, se hablaba muy alto y todo mezclado. Nosotras seguimos atendiendo a los señores, pero con calma, y nos pasábamos ratitos en la sala de servicio, charlando de nuestras cosas. Y una de las veces que salí a servir me acerqué a donde la reina y resulta que estaba allí Muñoz, el marido secreto, ya ve qué historia tan triste, don Fabián, que yo no me la creía cuando me la contaron, y yo sólo le había visto una vez. Y el marido hablaba con ella y le decía que estaba indignado con los rebeldes y cosas así. En el rato que anduve sirviéndoles, parece que el hombre se fue calmando y al final todos acabaron riéndose de no sé qué tonterías que contó uno. Luego me volví a nuestra sala y me senté un poco con mi tía.

Y en esa fue cuando, sin percatarnos, aparece allí ella, la reina, tan vestida de ese blanco que brillaba como las perlas, y se mete en nuestra sala y me dice, “venga, maja, como decís vosotras, hazme otra vez esas hierbas de las peñas, que es lo único que me ha hecho bien esta noche y, por Dios, que no quiero que me den arcadas delante de ésos”. No vea usted, don Fabián, cómo corríamos mi tía y yo a poner el agua, las hierbas, preparar las tazas, los paños y servilletas y yo qué sé cuántos telares que se usan allí para nada.

Nosotras estábamos a un lado de la sala y las demás no se atrevían a acercarse porque la señora sólo se había venido a nosotras y, además, sin camareras ni mayordomos, que debía de haberles mandado que la dejaran sola. La Patro le acercó la bandeja, ella cogió la taza, la olió y luego dio un sorbo muy pequeño. “Sí, me gusta”, dijo, “pero póngame, doña Patrocinio, una pinta más de miel”. Mi tía se la echó con una cucharilla de plata preciosa, que ni las que tiene usted en la sacristía, don Fabián, y nos quedamos las dos allí a su lado, como dos pasmarotes, a ver si tenía alguna otra cosa que pedir. Terminó la taza y pidió otra y en eso, don Fabián, qué apuro, la reina se vuelve hacia mí y me dice que cómo era eso de que me conociera ese tal Gómez, que le había oído ella decirme no sé qué de mi novio. Y yo, que qué más hubiera querido que se abriera allí mismo un pozo y me tragara, sin saber qué decir, miré hacia mi tía, que estaba ya poniéndose hueca para venir a taparme, pero la reina levantó la mano y la aquietó del todo y le dijo que quería que se lo contase yo, que por algo me lo peguntaba a mí y no a ella.

Así que hice de tripas corazón y le dije “majestad, es que mi novio”, y fíjese, don Fabián, que Marcelo y yo no habíamos hablado de que fuéramos novios, pero me lancé como si tal, “es que mi novio es también sargento de esa tropa y se conocen él y el Gómez, perdón, señora, él y el sargento Gómez. Pero, nada más, señora, que él no está metido en estos líos, que no le gustan, ni sabe nada de nada”. La reina me miró un momento a la cara, como si quisiera saber de dónde había salido un mequetrefe como yo, y me dijo “no seas miedosa, ¿te crees que se me ocurre que todos los sargentos estén en esto?” Y yo, “no, claro, señora, le pido perdón, cómo va a pensarlo”. Se paró un poco, dio un sorbo a la segunda taza y va y me dice, “si yo también entiendo de sargentos, maja, seguro que lo sabes, que parece que una bruja me hubiera encantado para que no me dejen en paz”. Y le digo yo, con la voz muy queda y después de que mi tía me hubiera dado un toque con disimulo, “sí, señora, con perdón, algo sé, pero poco, que a mí no me gusta que digan cosas de su majestad”. Volvió a mirarme a la cara y me echó una sonrisa, que se daba cuenta de lo apurada que estaba yo. “Bah, no te preocupes”, me dijo, “como que no supiera las habladurías que hay por el palacio y por toda España. Mira, yo quiero a Fernando, que era un sargento, como el tuyo, y le he hecho mariscal y él tan contento. Yo no le pido nada, sino que me quiera.

Ahora, cuando subían los rebeldes, él ha venido a verme indignado, que estaba dispuesto a defenderme con el sable en la mano. Era una bobada, pero eso es lo que me gusta de él, ese arranque para decirme cosas bonitas. Los generales de verdad están muy bien para otras cosas, pero no los necesito tanto”. Yo me quedé de piedra, que me estuviese la reina hablando tan así, como si fuera su amiga o fuéramos las dos del pueblo. Mi tía había dejado ya de darme, porque ella, me dijo luego, tampoco sabía qué era lo mejor, si callar o parlar. Así que fui y me arranqué y le dije que yo no era estudiada ni nada, pero que lo que decía su majestad me parecía muy bueno, que había que querer a los que nos quieren y que mi novio también me decía palabras bonitas, que era lo que más me gustaba del mundo, y que quién sabe si no sería cosa de los encantamientos que decía su majestad, que lo mismo los sargentos eran un poco brujos. Al oírme las bobadas, la señora se echó a reír, sólo un poco porque ella es de sonreír, no de que se le oiga la risa.

Luego se terminó la taza y se quedó un poco pensativa. “Entonces”, me volvió a hablar, “¿tú crees que estos chicos son buenas personas, que me podré fiar de ellos? Tú sabes más de ellos que yo.” Vi que mi tía se ponía pálida, que esto era más comprometido y a qué venía que me preguntase a mí teniendo tantos importantes para consultarles. Pero yo tenía que decirle algo y fui y le dije “señora, yo apenas les conozco y no sé nada de todo esto, pero sí creo que son buenas personas y quieren a su majestad, a ninguno le he oído nunca decir nada malo de su majestad. La quieren como si fuera su madre de verdad y les gusta que les llame hijos míos, como ha hecho su majestad. Ellos sólo quieren vivir un poco mejor y poder hablar de lo que necesitan, que eso todos lo queremos, y se lo piden a la señora, que es de la que más se fían, que los otros señores les dan más miedo.”

Luego me callé y nos quedamos las tres un poco pensativas, hasta que a mi tía le dio por hablar también ella, que se debía haber animado de oírnos a nosotras. “Majestad”, dijo, “que creo que mi sobrina tiene razón, que son chicos sencillos y buenos, que no tiene que tenerles miedo. Mire, ahí detrás tengo una botella de licor de aguardiente. Es de lo que hacen en los pueblos. Cuando vuelvan, les sacamos unas copitas y ellos se van a sentir como en su casa, que ese aguardiente es el que preparan las madres. Y ya verá cómo todo se arregla”. La reina se calló esta vez, pero sonrió a mi tía. Luego movió un poco la cabeza como diciendo sí, sí, y se levantó y se fue. Ella tenía que estar de todas las maneras preocupada porque, de vez en cuando, nos llegaba hasta allí el griterío de la plaza y eso no era bueno

La Patro no tuvo tiempo de reñirme por lo atrevida porque ya nos anunciaron que volvían a subir los de la comisión y que teníamos que estar atentas. Gómez estaba otra vez trabucado, pero no tanto como antes y consiguió explicarle a la reina, aunque ya todos lo sabíamos, que los burros de la Cacharrería no querían medios platos sino platos enteros y, dale que te pego, que la constitución de Cádiz y que la constitución de Cádiz y que, si no, no se movían de donde estaban. A la reina se le notó que se crispaba. Se puso de pie, con el ceño apretado y creímos que allí se montaba la de San Quintín. Pero se contuvo y miró hacia arriba. Luego, hacia San Román, que estaba a su vera. Y al final hacia nosotras. No sé qué pensaría al mirarnos, el caso es que se tranquilizó y dijo con voz alta: “Bueno, qué esperáis, acercadles ese licor tan rico de Segovia, que si estamos a gusto todos acabaremos entendiéndonos mejor”.

Y mientras la Patro y yo y la Carmen, que se nos había juntado, corríamos a por el licor y se lo servíamos, la reina se retiró y estuvo consultando otra vez con los generales y señores y con la marquesa de Santa Cruz, que es tan guapa y que la reina le hace siempre mucho caso. Los sargentos se tomaron las copas de un trago, les temblaban un poco las manos, pero bien las levantaron para empinar el codo. Les gustó, no faltaba más. Al Gómez, que es bastante saleroso y algo guapo, se le iluminó la cara y, claro, como no estaba con la reina delante, se puso más macho, hizo un gesto de aquí estoy yo y dijo que estaba muy bueno, que hacía tiempo que no lo probaba con sabor a naranja, que era el que tenía por unas mondas que le pone mi tía, y que si le servía otra. Les serví otra ronda y ellos tan contentos, pero la saborearon más, sin echársela enseguida al coleto. Yo rezaba para que aquello fuera para bien y no para que se animaran demasiado.

Pero no les dio tiempo a más. La reina no tardó en volver. Parecía un poco molesta con los señores que la aconsejaban. Bueno, yo qué sé, el caso es que volvió a sentarse y los sargentos se pusieron bien firmes. Y va y vuelve a llamarles hijos míos, que yo al oírselo me arrepentí de haberle dicho que eso les gustaba, porque yo qué sabía, si lo mismo ellos lo que no querían era que les tratase como pequeños, que un niño no sabe lo que quiere. El caso es que no pasó nada malo y que lo que la reina les dijo fue lo que ellos querían oír, que daba la orden de que la dichosa constitución, que ya me aprendí bien la palabra, que al principio me hacía un poco de lío al pronunciarla, que la dichosa constitución, digo, funcionase desde ese momento y que también se haría otra nueva y mejor.

Ellos se quedaron un poco parados, creo que no se esperaban que la cosa fuera tan rápida y bien, pero la reina se volvió, muy desenvuelta, y mandó al alcalde que escribiese como Dios manda un decreto o eso con lo que había decidido. El alcalde lo escribió, qué remedio, se lo dio a firmar a doña María Cristina y en un suspiro estaban otra vez los sargentos y San Román trotando por las escaleras para llevarlo a ver qué decían los de la plaza. Nadie se movió esta vez de donde estaba y tardamos poco en saber algo. Oímos jaleo y a mí me daba por pensar en Marcelo, que estaba fuera y, si al final había tiros, lo mismo le tocaba alguno. Y si él estaba con los del motín acabaría en la cárcel, por lo menos, porque, ya se sabe, al final, los mandamases acabarían ganando. Subió dos veces un comandante para contar lo que pasaba y era que no se creían que el papel llevase la firma de verdad de la reina. Pero después me lo contó a mí mejor Marcelo, que era que en la plaza seguían tan revueltos que no había manera de que creyeran nada y andaban con gritos y tiros que asustaban. Pero entonces apareció uno que se llama Higinio, que era también sargento, aunque iba de paisano, y era escribiente de un general y sabía bien lo de la firma de la reina y el sello y todo y dijo que eran verdaderos.

Total que este Higinio, que yo sólo le conozco de vista y dicen que tiene mucha labia, y Gómez y los demás sargentos y oficiales fueron haciéndose con ellos y, poco a poco, se calmaron. Y en ese ajo dicen que empezó a correrse además que les iban a pagar enseguida los atrasos, por miedo o porque venían nuevos gobernantes, pero que era seguro y que patatín y que patatán. Yo creo que ellos también estaban cansados y tenían tanto miedo como la reina, quién sabe… Ya ve, don Fabián, Marcelo dice que a él no le gustan las algaradas, aunque alguna tiene que haber por tantos abusos. Él se fija mucho en ese Higinio que le digo, que Marcelo sabe escribir y leer bien desde niño, por su padre que le enseñó, y quiere mejorar…

Bueno, pues eso, que pierdo el hilo… Los soldados formaron y se retiraron y en el palacio todos respiraron, aunque muchos seguían con muy mal humor. El caso es que era de madrugada y la reina se levantó y pidió que la acompañaran a su cámara y la pobre, qué mal lo tenía que haber pasado aunque guardara las composturas, se acordó de sonreírnos a todos antes de salir del archivo. Luego, todo se calmó, nosotras recogimos y nos fuimos a dormir. Ya no se oían las voces de los soldados fuera y, antes de llegar a nuestros cuartos, un mayordomo nos dijo que no había habido heridos ni nada y yo me tranquilicé, Marcelo estaría bien. Tardé en dormirme de tanto como había habido ese día, pero, cuando caí, caí del todo, hecha un tronco, muerta…

Para muerta… la que va a hacer mi madre, que me va a matar por volver tan tarde, que hoy está ella sola para hacer la cena…

[Continua la próxima semana]

ÍNDICE

La Granja, mon amour (Capítulo 1)

La Granja, mon amour (Capítulo 2)

La Granja, mon amour (Capítulo 3)

La Granja, mon amour (Capítulo 4)