I. SIGNIFICACIÓN DE LA MUERTE DEL PADRE

La muerte del padre es uno de los acontecimientos más traumáticos que puede padecer el ser humano. Su pérdida produce normalmente un verdadero cataclismo interior; remueve los cimientos mismos de nuestro ser y nos deja sin anclajes sobre los que soportar los vaivenes de nuestra existencia, enfrentándonos con nuestras raíces más medulares, dejándonos abandonados sin su fuerte asidero. Freud, considera que es el acontecimiento más importante en la vida de la persona. Se diría que, con su irreparable desaparición, hemos perdido el centro, que se nos ha hundido el suelo bajo nuestros pies, manifestándose en ello propiamente la gravedad y seriedad de la vida, tomando conciencia — como decía el poeta — de que en determinados momentos hay que reconocer, con el poeta Gil de Biedma, “que la vida iba en serio”.

El texto de Francisco Acuyo (1), que vamos a analizar, está estructurado a la manera del ritual católico propio del Oficio de Difuntos, según la liturgia de las Horas, respetando el desarrollo sucesivo de sus momentos o fases principales Oficio de Lectura, Laudes, Tercia, Sexta, Nona, Vísperas y Completas, aunque su contenido no se atenga al carácter religioso del ritual cristiano-medieval, sino a un planteamiento más profano y ecléctico, dada la heterogeneidad y procedencia de las fuentes empleadas por el autor que no se corresponden con ninguna ortodoxia doctrinal explícitamente definida.

Entre sus citas y referencias encontramos textos que van desde Esquilo, Boris Pasternak o Heráclito hasta Paul Valery, Simone Weil o Chateaubriand. A lo largo de su profunda meditación, Francisco Acuyo alude tanto a místicos y poetas como Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y o el Maestro Eckhart de la tradición cristiana como a pensadores y maestros de sabiduría oriental desde J. Krishnamurti y S. Rimpoché hasta K. Nishitani.

Desde el punto de vista formal no es propiamente una elegía –- una endecha, o poema elegíaco en verso —, tampoco una oración stricto sensu, una abstracta o teórica meditación sobre la muerte ni un simple monólogo interior especulativo-filosófico sobre la misma. Tampoco es una confesión o un diálogo con un interlocutor presente y a la escucha. El texto, de conmovedor lirismo y de frondosa, cuidada y barroca prosa es, en realidad, una composición de prosa poética — género literario que tan grandes cimas ha llegado a alcanzar en la poesía castellana por obra de un Juan Ramón Jiménez (Espacio) o de un Luis Cernuda (Ocnos) — en la que su autor, el poeta-pensador, va enhebrando al través de las horas o momentos prescritos por la forma litúrgica elegida para su exposición –el mencionado Oficio de Difuntos– toda una serie de invocaciones, vivencias, recuerdos, ideas, reflexiones sapienciales y meditaciones que lo configuran como una especie de Soliloquio o Diálogo interior de tono elegíaco en el que, despojado de toda hojarasca retórica, de toda afectación artificiosa, su autor va exponiendo una radiografía espiritual de su más profunda y herida interioridad, poniendo descarnadamente de manifiesto el desconsuelo insondable por la pérdida del padre amado y la soledad, el vacío y la angustia existenciales en el que el autor, el hijo doliente, ha sido arrojado. Dolor, soledad, desesperanza, hastío, son las secuelas de tamaño acontecimiento luctuoso.

Se recuerda, al principio de su meditación, la necesidad de la compañía de los otros yo — de los amigos — en momentos de tan honda desolación, de abandono del ser amado, tan graves de soportar y en los que ni los fármacos, ni el poder lenitivo de la creencia, del arte, de la poesía, de la sabiduría o del filosofar bastan para proporcionar algo de consuelo. Para tomar conciencia, finalmente, de que, si bien la soledad es un amargo y “duro acompañamiento” para afrontar su situación de sufrimiento, es también la senda más fecunda para comprender la “naturaleza genuina de la compasión”, la necesidad inmarcesible de la compasión por el otro y por los otros. Provisto, como antes apuntábamos, de un bagaje cultural extenso y de la más variada procedencia —sapiencial oriental, trágica griega, filosófica occidental, poética, antropológica, folclórica — el poeta centra sus primeras reflexiones en el análisis del sentimiento de soledad no ya de quienes, dolientes, han sufrido una pérdida personal tan lacerante como la muerte del padre, sino también del propio moribundo en su doloroso proceso del tránsito y una vez finado: “¡Dios mío qué solos / se quedan los muertos!”, llegaría a decir el poeta G. A. Bécquer. La soledad es, efectivamente, acompañante ineludible de la muerte.

Fenomenológicamente, la experiencia de la pérdida del ser querido, la experiencia de la muerte del otro próximo nos revela no solo nuestra radical soledad, sino también y sobre todo, nuestra común mortalidad, pues por ella el “nosotros” que hemos compartido con su ser personal en el más reciente e inminente pasado ya se ha hecho definitivamente imposible. Como escribe Paul Ludwig Landsberg, malogrado y genial discípulo de Max Scheler: “Esta boca no me hablará más. Estos ojos vidriosos no me mirarán más. Parece que se ha roto mi comunidad con esta persona: pero esta comunidad era yo mismo en cierta medida, y en esta misma medida siento la muerte en el interior de mi propia existencia” (2).

No cabe duda de que el texto de Francisco Acuyo, debe inscribirse en la gran tradición literaria de la elegía o del elogio funeral. En sentido amplio la elegía es una composición poética del género lírico en la que se lamenta la muerte de una persona cercana, de un ser querido o la evocación de cualquier otra cosa -una ilusión, de la belleza de algo o de alguien, al paso del tiempo- cuya pérdida causa tristeza, desconsuelo, nostalgia, congoja o abatimiento y que no tiene una forma métrica fija o determinada. Utilizando la memoria y la palabra tal vez, mágicamente, se haga posible la recuperación de lo que se ha perdido. Frecuentemente adopta la forma de un escrito o poema de duelo por la muerte de un ser querido o admirado. Desde los griegos Solón, Teognis o Mimnermo o los latinos Propercio, Tibulo u Ovidio, la literatura occidental está pletórica de Elegías, cuya enumeración sería prolija en exceso. Baste recordar como ejemplos paradigmáticos en la literatura española del XX escritos elegíacos como el Llanto por Ignacio Sánchez Mejías de Federico García Lorca, la Elegía (dedicada a la memoria de Ramón Sijé), de Miguel Hernández, la Oda a Federico García Lorca, de Pablo Neruda, la Elegía interrumpida de Octavio Paz, o la Elegía (fragmento) de José Ángel Valente, por citar solamente unos pocos y bellos ejemplos.

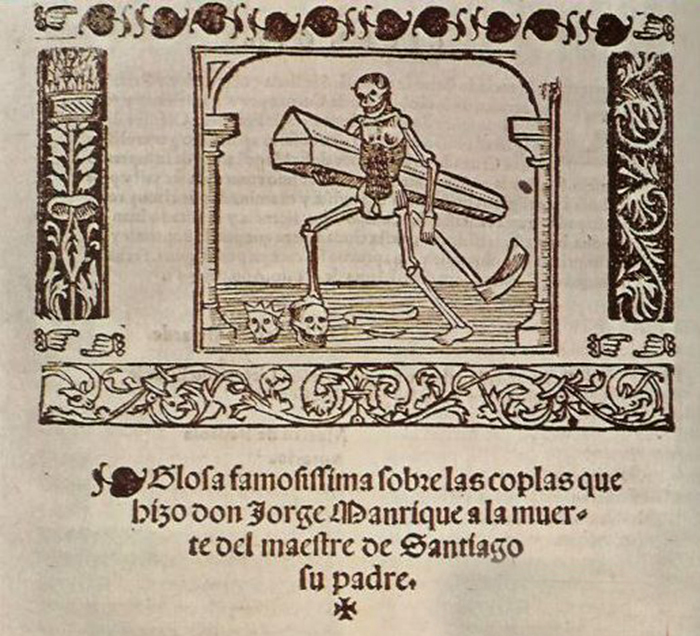

Pero el texto que comentamos no sólo se vincula a esta concreta tradición literaria general, sino que conecta más específicamente con un topos literario tan conocido como el que se refiere al duelo o dolor por la muerte del padre. Modélicas a este respecto son las inolvidables y famosas Coplas de Jorge Manrique, dedicadas a la muerte del Maestre don Rodrigo, su amado padre, (escritas en 1476 y publicadas por primera vez en Sevilla en 1494). El poeta palentino lamenta, en su dolorosa elegía, sentenciosa y melancólicamente la inestabilidad de la fortuna, la fugacidad de las posesiones y glorias terrenales y el poder igualitario de la muerte que no respeta a nadie, además de, transido de dolor sereno y de esperanza en la vida futura, realizar un maravilloso elogio fúnebre de su padre. El sereno sentimiento con que sabe remontar el particular dolor producido por la muerte de su ser querido lo lleva a elevarse a consideraciones de carácter universal, sobre la condición humana en cuanto tal.

Significativamente, esta temática manriqueña ha sido actualizada recientemente por un ilustre filósofo y escritor español, Javier Gomá, cuyo monólogo dramático “Inconsolable” (incluido en su libro La imagen de tu vida) (3), estrenado en Madrid, con extraordinario éxito, en el Teatro María Guerrero el 28 de junio del 2017, ha supuesto una original tentativa dramática por restituir la filosofía al lugar de donde quizá nunca debió salir: la literatura, la poesía, el teatro. Tanto en el texto de F. Acuyo (monólogo interior) como en el de J. Gomá (monólogo dramático) sus autores llevan a cabo una indagación de su vínculo personal e íntimo con el Padre, en la que, afortunadamente, la figura paterna, lejos del manido y pansexualista complejo de Edipo psicoanalítico-freudiano –– en el que se muestra su todopoderosa amenaza con la castración del hijo permanentemente angustiado ante su temible y angustiante imagen — y en las antípodas del kafkiano “complejo de Cronos” (Carta al padre) (4), que devora de manera inclemente al hijo (o a los hijos), no hay ningún tipo de resentimiento o de ajuste de cuentas con ella, sino un acercamiento amoroso, respetuoso e incluso venerativo de la misma.

Pero el libro que prologamos es, además de todo lo ya dicho, una Meditación serena y profunda sobre la escatología de la muerte y sus rituales funerarios, sobre la muerte, en general, y su sentido o significado metafísico y, finalmente, una reflexión sobre la experiencia de la muerte, en particular- El libro Egipcio de los Muertos sirve a nuestro autor para adentrarse (Laudes) en la escatología mítica, utilizando indistinta y sincréticamente textos y relatos de la mitología egipcia, hebrea o griega, para mostrar las similitudes o analogías entre las distintas civilizaciones en torno a la vida en el más allá o sobre la esperanza en la supervivencia allende la muerte. Desde la convicción de que únicamente “el hombre es el animal que construye tumbas” (un verdadero universal cultural, para la antropología moderna, como sabemos), la presencia misma de la muerte –“la contemplación de la extinción del ser amado”- nos hace constatar que “la idea primera de trascendencia para el hombre” tuvo que proceder de ella. Sólo la muerte nos abre, pues, las “Puertas del Cielo”, los umbrales de la eternidad. Plegarias, oraciones, cánticos, letanías servirán para purificar las almas de los difuntos en trance tan decisivo.

Referencias explícitas en el texto a la tumba y a la pira como destino final de los muertos, de sus cuerpos exánimes, nos remiten a formas muy diferentes de enfocar creencias y rituales sobre el más allá, presentes en las distintas civilizaciones conocidas. Dichas alusiones de F. Acuyo a la tumba y a la pira remiten a un capítulo específico de la antropología cultural en el que se distingue entre las civilizaciones que entierran a sus muertos y las civilizaciones que los incinera, distincióna la que ya se refirió O. Spengler en un famosísimo libro (5). El antropólogo y sociólogo de la Sorbona, Michel Maffesoli, considera, siguiendo al pensador germano, que las primeras expresan así el deseo de durar en el tiempo: el entierro es una especie de negación o denegación de la muerte; un simulacro de la vida que perdura. La tumba sería, de alguna manera, una residencia secundaria que, según las culturas, se ornará, y se dejará allí comida y otras manifestaciones del mismo género en espera del retorno a la vida.

En cambio, la incineración o la quema de los muertos hace constar que lo que acabó, acabó por siempre. La caducidad está afirmada y constituye incluso, bajo forma de ceremonias adecuadas, una exaltación de la finitud. “La fuerza del destino va de la mano de la fuerza del olvido”, escribe M. Maffesoli. “No se mima una vida por renacer, se reconoce que la muerte es la que se cobra la vida. Se trata de una forma paroxística del inmanentismo, de un presente que se basta a sí mismo y que no tiene nada que ver con las ilusiones y los consuelos provistos por las proyecciones lejanas” (6).

BIBLIOGRAFÍA Y NOTAS

1. Prólogo a Hermanos en la soledad. De la soledad o la muerte, de Francisco Acuyo, Editorial Polibea, colección la espada en el ágata/19. Madrid, 2018. Se actualizan y amplían algunas notas a pie de página. El texto original se mantiene.

2. Paul L. Landsberg, Experiencia de la muerte, Cruz del Sur, versión española de Eugenio Imaz, Santiago de Chile, Madrid, 1962, p. 34 (el subrayado es nuestro). En efecto, prolongado la reflexión del filósofo personalista P. L. Landsberg, añadiríamos que, ante una situación semejante, como es el fallecimiento de personas cercanas, familiares o amigos, sentimos un inmenso vacío existencial, un despojamiento de nuestra experiencia vital más íntima y personal. La muerte del ser querido es como una mutilación sin remisión alguna de una parte de nosotros mismos, como un brazo o una pierna amputados, pero aún más irreparable, ya que en tal caso no existen prótesis que valgan. Claudio Magris nos lo ha señalado: “La muerte de una persona amada se lleva consigo un pedazo, un color del mundo; quien sobrevive intenta recuperarlos parcialmente, como en las terapias de recuperación después de una lesión, pero la mengua queda ahí” (El infinito viajar, Anagrama, Barcelona 2011, p. 132). Ya no somos los mismos: todo un universo de contenidos mentales, recuerdos, imágenes, ideas, vivencias, pasiones, sentimientos, anhelos, amores, desamores, experiencias — que guardaba en las entrañas de su intimidad y en los arcanos de su memoria — han desaparecido con la desaparición del ser querido. Y eso afecta a ambos: al que se ha marchado y al que se queda. Lo decía también el poeta, José Ángel Valente en su Elegía: “Si después de morir nos levantamos, / si después de morir / vengo hacia tí como venía antes / y hay algo en mí que tú no reconoces / porque no soy el mismo, / qué dolor el morir, saber que nunca / alcanzaré los bordes / del ser que fuiste para mí tan dentro.”

3. Javier Gomá, La imagen de tu vida, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2017.

4. M. Pilar Zapatero la Calle y Carlos Castaño López-Mesas, Kafka o el vínculo con el Padre (El complejo de Cronos), Editorial Alhambra, Madrid, 1985.

5. Oswald. Spengler, La Decadencia de Occidente, traducción de Manuel G. Morente, Espasa-Calpe, Madrid, 1976, pp. 37-41. La inhumación o enterramiento en tumbas o sepulturas ad hoc, ha sido y es práctica habitual y ancestral de todas las religiones y sociedades monoteístas abrahámicas, de las religiones del Libro: judaísmo, cristianismo e islamismo, desde su origen.

6. Michel Maffesoli, El instante eterno. El retorno de lo trágico en las sociedades posmodernas, Paidós, traducción de Virginia Gallo, Buenos Aires, Barcelona, México, 2001, p. 61. Es cierto que la cremación o la concepción antropológica de la cremación o incineración han sido cuestionadas desde la praxis social y desde la hermenéutica escatológico-teológica establecidas tradicionalmente en las sociedades occidentales y de raíces culturales judeo-cristianas. Hasta hace poco han prevalecido en ellas las inhumaciones como las únicas formas lícitas u “ortodoxas” de dar respetuoso tratamiento a los restos mortales del difunto. “Humare humanum est”, decía Vico. Inhumar, excavar tumbas para sus muertos es “lo propio” del ser humano y ha sido prueba inequívoca de la existencia de sociedades humanas. La doctrina de la Iglesia, ha cambiado algo al respecto, afortunadamente. Tradicionalmente rechazada y prohibida, la cremación o incineración ha ido siendo aceptada y gradualmente adoptada por la mayoría de las confesiones cristianas a partir del siglo XX, aunque el entierro (“in-humación”: sepultar “en tierra”) siga siendo la opción elegida y preferida. Desde 1963, la Iglesia permitió la cremación, sosteniendo que el poder de Dios para resucitar a una persona no depende del estado de los restos mortales (“cadáver” o “cenizas”) sino del poder de Dios. Esos “restos mortales”, son células, moléculas, átomos, esto es, “materia”, conjunto de energía materializada (en el nivel ontológico físico-terrenal). Tarde o temprano todos nuestros átomos se vuelven a unir en otras combinaciones físicas, formando otros seres materiales, vegetales, animales o humanos (o integrándose en el mar de la energía del nivel ontológico cósmico-estelar, como “polvo de estrellas”); no se pierde ni un ápice de ellos, procedan de donde procedan: de las cenizas o del cadáver. Fue Pablo VI en la instrucción “Ad resurgendum cum Christo” (2016), quien estableció una serie de condiciones a los creyentes para autorizar la incineración: que se confiese la creencia en la Resurrección de los cuerpos, en la Vida Eterna y la de que las cenizas deben ser guardadas en un “lugar sagrado” (cementerio o columbario sagrado o Iglesia), prohibiéndose su dispersión o su conservación en el hogar. Mensajes y declaraciones tanto del anterior Papa Francisco, como del actual pontífice Papa León XIV, más recientemente, se han manifestado en el mismo sentido.

TOMÁS MORENO FERNÁNDEZ