Al poco tiempo vino al mundo Juan Carlos, que sería el último de los hijos que Adora alumbró en aquella cabaña artesanal de techumbre ahumada.

No sé si fue un verdadero privilegio ponerle al recién nacido el nombre del futuro rey, pero el caso es que el gitanillo nació con lo que nosotros creíamos que eran dos pichas, que arrastraba continuamente gateando por los arroyos de los sembrados colindantes a la vivienda. Al final, Adora fue quien, con sus razonamientos, le comentó a mi hermano Manuel que lo que tanto arrastraba su hijo Juan Carlos por los arroyos era la tripa del ombligo que, con las prisas, antes de que el niño se desangrara, se la habían atado así de largo.

La verdad es que, para nosotros, este nuevo acontecimiento de la venida al mundo de Juan Carlos no fue como con las mellizas, en las que ya habíamos depositado todo nuestro cariño. Con Juan Carlos nos pasó como a Bizcocho, un perro cazador que tenía mi padre color canela que, siempre que adoptábamos un cachorrillo en la casa, le cogía tal celera que se perdía y no aparecía en largo tiempo. Nosotros estábamos acostumbrados a las dos mellizas, tan astutas y cariñosas, y ya nos costaba mucho trabajo compartir las torticas de mi madre con otro gitanillo más.

También a Adora le pilló un poco a contracorriente. Ya era mayor y no podía llevar el ritmo habitual de trabajo, además del miedo a volver otra vez al sanatorio. Decidió entonces contar con su hija María para que se hiciera cargo del recién nacido, excusándola de ir a trabajar. Así ella cumpliría con los pocos compromisos y encargos que le demandaban de sus variados cestos de mimbre de estas zonas bajas cercanas al rio Genil.

Fue un alivio para nosotros dos contar con María al reparo de todos sus hermanos: la cabra, ya sin ubres, no les hacía caso a las niñas. Además, pudimos conocer de primera mano su capacidad humana, su madurez y sus virtudes a tan temprana edad. Nada tenía que ver con otras familias de etnia gitana de otros lugares. Ella era un ser especial, cariñosa, humilde, honesta, trabajadora e inteligente como su madre. También muy agraciada, muy linda.

Recuerdo que un año, para las fiestas de nuestro patrón San Joaquín, mi hermano Manuel la invitó a que viniese a mi casa para que acompañara a mi hermana Irene al baile, que estaba instalado en lo que eran las Escuelas Nacionales. Con ellas dos, además de mi hermano, también se agregó una vecina con la que estuvieron toda la velada intercambiando pareja de baile, al compás del conjunto de las orquestas de Paquito Rodríguez y Nicolás Cuadros hasta casi la madrugada.

María se quedó esa noche a dormir en nuestra casa con mi hermana Irene. A la mañana siguiente, una vez expresados todos los cumplidos por ambas partes, se despidieron con varios besos de verdadero afecto.

Una vez que María había traspuesto por la curva de la Era Baja —acompañada siempre de mi hermano Manuel—, mi hermana Irene le dijo en confianza a nuestra vecina:

—Hay que ver lo fina y educada que es María. No se nota nada que es gitana, ¿verdad?

—¡Gitanaaa! —contestó con enfado— ¡Y yo sin saberlo he estado toda la noche bailando con una gitana!

Y es que, en esta vida, a veces los humanos carecemos de afectuosos principios ante los demás, sea de la raza que sean.

Meses después, Rafael, el hermano de María, también fue invitado a una fiesta familiar donde conoció a una joven soltera de su misma edad a quien le pidió matrimonio. Ya ese mismo día apareció con ella para presentársela a sus padres. Nos dejó impresionados. Conocíamos muy bien a Rafael y sus limitaciones sociales, siempre ocupado con el trabajo y poco instruido en asuntos de amores. Su vida estaba limitada al trabajo de ese sector de tierras bajas donde la única familia gitana en una legua a la redonda era la suya.

En todo el tiempo que nosotros tuvimos una estrecha amistad con ellos, fueron pocas las veces que alguien relacionado con la familia se llegara a visitarlos. Pero claro, el flechazo de enamoramiento de Rafael con Genoveva fue todo un acontecimiento que, más pronto que tarde, tendría que suceder.

No sé cierto qué relación tenía Rafael con Francisco Morcillo Bullejos, pariente de mi padre y primo segundo nuestro. Seguramente sería laboral. Porque, al igual que nosotros, este pariente nuestro y su familia labraban cantidad de tierras por este sector —comprendido entre el Cortijo La Mona, Cartuja, Canijo, Bobadilla y las proximidades del Cortijo de Tafia— donde, según Rafael no le faltaba el trabajo. Lo cierto es que Rafael, antes de dar el paso de pedirle matrimonio a Genoveva, ya había concertado con Francisco Morcillo el lugar donde instalar su nueva vivienda matrimonial. Sería en las proximidades a la Barriada de Bobadilla, junto a un secadero de tabaco propiedad de este. Todo a condición de que el nuevo matrimonio, al tiempo que trabajaran algunas peonadas con él, cuidasen por la seguridad del nuevo secadero de tabaco y sus herramientas.

El instalarse allí Rafael, junto a este secadero, sería el preámbulo de algunos cambios importantes que más adelante se verán respecto a él y su familia.

Al poco tiempo, su hermana María también conocería a Miguel hijo de Frasco, un joven que vivía en una improvisada choza con su familia en las proximidades del Cortijo del Ajo. Contrajeron matrimonio e instalaron su hogar cerca de unos secaderos que tenían la familia del Morón, un vecino de Maracena, y que era paso obligado por todos nosotros para llegar a nuestra finca. Estaba a un kilómetro de la vivienda de sus padres y donde pronto el matrimonio tuvo su primer churumbel.

——————————

Años después, la familia que vivía como caseros al cuidado del pozo de don Ángel también se marchó. En su lugar, esa casita blanca fue ocupada por Pilar la Chorra, un matrimonio joven con dos hijos pequeños, y Chelo, una hermana de ella, unos dos años menor que yo, que los visitaba de vez en cuando.

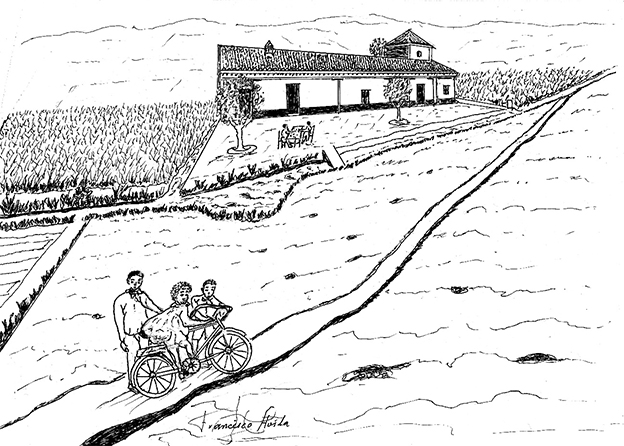

Chelo, siempre que nos veía bajar por la vereda montados en la BH, nos salía al paso de una forma emotiva e inquieta. No era un solo día ni el último que nos había visto —ahora ya a mi hermano menor Antonio y a mí— enseñando a los hijos de Adora a montar en bicicleta por estas veredas estrechas y de difícil tránsito. Quería que probáramos con ella también.

El problema era la edad: unos catorce años. Y un terreno muy dificultoso como era el de la finca de Manuel el Tantán, un maracenero sin hijos en su matrimonio, vecino nuestro cuando vivíamos en la casa de la Placeta que, por estar tan distanciado de aquí, tenía el haza casi siempre de barbecho. De continuo la usábamos en diagonal para evitar los saltos de acequias más dificultosas para el rodaje de la bicicleta. A veces, había que echársela al hombro para saltar la acequia de un lado al otro y seguir el recorrido del camino.

A pesar de todo, entre mi hermano Antonio y yo, conseguimos con Chelo, después de muchas caídas, abrazos inesperados y roces extraños para nuestra edad, enseñarla a ella también.

Días después, Chelo, en agradecimiento por este aprendizaje, me invitó a mí, junto a sus amigas del Cortijo del Ajo, a un baile en el Ventorrillo de La Bulleja donde nos lo pasamos estupendamente bien.

Deja una respuesta