El 23 de julio de 1936, que era jueves, acabó la resistencia contra la sublevación militar en la ciudad de Granada. Desde la tarde del 20 el ayuntamiento y las principales instituciones políticas estaban en manos de los rebeldes, pero el barrio del Albaicín, básicamente obrero, se mantuvo levantado hasta tres días después. Todo ello lo conté hace dos años (el 25 de julio de 2020, para ser preciso) en un artículo que titulé «La conjura del 36 en Granada».

Por eso, quiero ahora dedicarme a otra cuestión, aunque totalmente relacionada con dicha conjura: qué ideas defendió el franquismo o, lo que es lo mismo, en qué creían los que lo impusieron y mantuvieron durante cuarenta años. Se trata de sumergirse en su mentalidad, para conocer las distintas aristas de una ideología que no tuvo ninguna alternativa legal en nuestro país durante más de cuatro décadas.

Sus raíces doctrinales están en el ideario militar de aquellos momentos, en la tradición de la extrema derecha española, en las nuevas propuestas del fascismo y en las creencias y la moral de la Iglesia Católica.

Del ideario militar surge el principio de que la victoria en la guerra, constantemente recordada y celebrada, legitima al régimen político que ha salido triunfador. Es decir, la victoria —no otra cosa— le da el pleno derecho a su existencia. Además, son ellos, los militares, los más preclaros representantes del patriotismo español; quienes han salvado a España cuando se hallaba en peligro de ruptura y revolución. De su papel salvador se deriva el derecho a tutelar y controlar a la sociedad, a intervenir en la dirección política del país para garantizar “la integridad de la Patria”, amenazada por los nacionalismos periféricos catalán y vasco. Esta defensa de la unidad nacional requería una drástica “renacionalización” o, lo que es lo mismo, una total españolización de la población en esos territorios “gangrenados” por las ideas separatistas, con la eliminación concienzuda de todo signo de identidad diferente del español.

De la extrema derecha tradicional (desde carlistas a cedistas) procede el plan de llevar a cabo una auténtica contrarrevolución que estirpe todo lo sembrado por la II República en cuanto a ideas democráticas, laicas y de igualdad. Pero no solo esto. Se trataba de construir un sistema totalmente alejado incluso de la experiencia liberal del siglo XIX, a la que se acusaba de haber propiciado una política anticlerical y de ruptura con la gran herencia histórica de los Reyes Católicos y de los Austrias. Basándose en ello, el franquismo intentó crear unas instituciones estatales propias. Un régimen “limpio de democracia”, organizado por los vencedores para asegurar su predominio político y social y que ponía como ejemplo la “gloriosa” época imperial de los siglos XV y XVI, en la que se habían manifestado las más genuinas esencias nacionales, luego asfixiadas por doctrinas extranjeras y ateas, incluso perversas, como la Ilustración, el Liberalismo y el Marxismo.

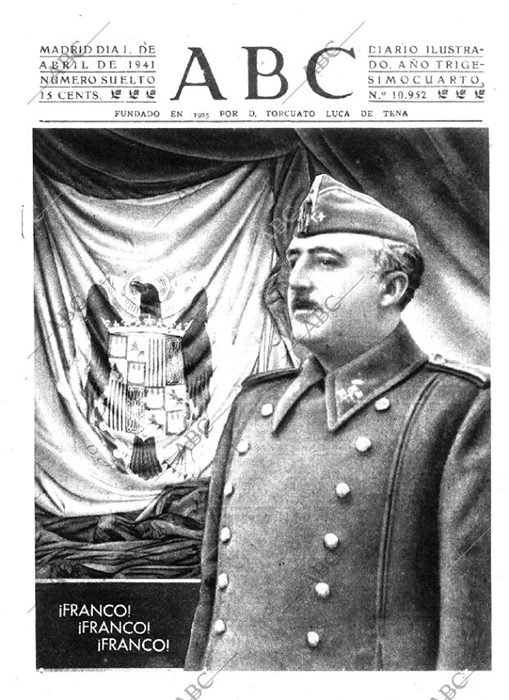

En tercer lugar, del fascismo, se toman una serie de ideas como, por ejemplo, la invención de toda una leyenda carismática y enaltecedora en torno al “Caudillo” o “Generalísimo” —al igual que Hitler era el “Führer” y Mussolini el “Duce”—. Aunque también la total concentración de poderes en su persona —“El Caudillo manda. España obedece”, según se decía en medios como Ideal y el B.O.P.—, el partido único —así como el sindicato único— y el discurso ultranacionalista, coincidente en muchos aspectos con el del ejército. Pero hay que destacar, sobre todo, el proceso de fascistización social, que afectó al conjunto de la población, desde los niños, que ya en la escuela cantaban el Cara al sol de Falange, a la mujer, a la que se asigna el papel de esposa y madre en un país que reserva el trabajo “del taller y de la fábrica” exclusivamente al hombre —“el esforzado padre de familia”—.

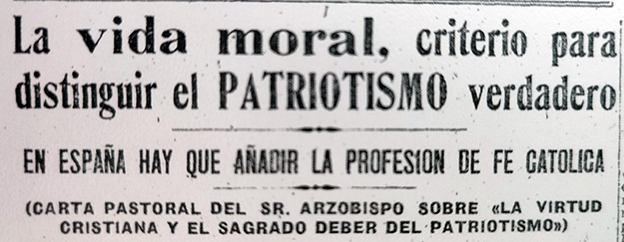

Por último, de la Iglesia Católica, procede también abundante “savia”. Ya en 1937 los obispos españoles justifican el movimiento (o alzamiento) “cívico-militar” por sentido patriótico y religioso y califican la guerra “como un plebiscito armado”. Entendían que uno de los bandos, el de la república, pretendía la eliminación de la religión católica de España mientras que el contrario, el de los sublevados, había salido en “defensa del orden, de la paz social, de la civilización tradicional, de la patria” y de la religión. En consecuencia, la iglesia se identificó con el régimen franquista, del que formó parte, imponiendo durante toda la dictadura sus normas de conducta al tejido social, que veía cómo una buena parte de los pecados del Catolicismo se convertían ahora en delitos. El matrimonio civil, el divorcio, la escuela laica, la homosexualidad, la libertad de culto,… desaparecieron o fueron perseguidas en la “mística” España, que no solo había sido “renacionalizada”, sino que también había sido ¡por la gracia de Dios y del Caudillo! “recristianizada”.

Un sistema de enseñanza plenamente en manos religiosas y organizaciones como la Asociación Católica Nacional de Propagandista o el Opus Dei aseguraron durante años la buena armonía de ese “matrimonio” de la iglesia y el poder político franquista. No en vano, fue bautizada la nueva doctrina como el nacionalcatolicismo1.

1Recomiendo, para una visión más profunda de todo el tema, el volumen 9 de la Historia de España dirigida por J. Fontana y R. Villares. Está dedicado íntegramente a La dictadura de Franco y escrito por Borja de Riquer. Ha sido la principal fuente bibliográfica de este artículo.

Ver artículos anteriores de

Profesor de Historia en el IES Padre Manjón

y autor del libro ‘Un maestro en la República’ (Ed. Almizate)