III. PERSONALIDAD

El primero de los rasgos que contribuyeron a la forja de su personalidad fue, sin duda alguna, su condición de judío. En general el judío europeo —conservador del orden establecido o revolucionario—, y, en especial, el de los países germánicos sufría una crisis permanente de identidad, aumentada en la medida que buscaba la integración social, mediante un notable esfuerzo y vivía el doble rechazo del antisemitismo y de su propia conciencia, escindida entre asimilación y diáspora. Consciente del estigma judío vigente en la Viena que le tocó vivir solía decir que: “Soy tres veces apátrida: bohemio entre los austríacos; austríaco para los germanos, judío en el mundo entero”, esto es, apátrida universal. Sorprende mucho, por ello mismo, que llegara a hacerse vegetariano imitando a su admirado Richard Wagner, un antisemita furibundo y declarado.

Dotado de una gran capacidad asimiladora cultural y musical, nuestro joven judío venido de la Bohemia conoció la penuria económica y la necesidad de adaptarse a la difícil vida de la ciudad. En 1875 ingresa en el Conservatorio de Viena, en donde conocerá y establecerá amistad con eminentes músicos como Anton Bruckner, Hugo Wolf, Häns Rot y Rudolf Krzyzanowsky. En Viena se citaban razas, pueblos, culturas y genios muy diversos: lo cosmopolita no excluía, sin embargo, lo provinciano y allí tenían su asiento el tradicionalismo más conservador, un ejército de opereta (sometido al liderazgo militar germánico prusiano) y un sistema político polar (liberal, absolutista, centralista, autonomista, burocrático) en donde represión y libertad coexistían y la democracia en el sufragio no llegaría hasta 1907.

La sociedad que le toca vivir, a finales del XIX, se caracteriza, en consecuencia, por el nacionalismo y un incipiente pero insidioso racismo, con unas clases medias mentalizadas contra la plutocracia y el temor a la desarraigada y agresiva clase obrera. El gran chivo expiatorio, como tantas otras veces en la historia europea, será el pueblo judío. El antisemitismo veía en los judíos no tanto una comunidad étnica o una “minoría nacional” incrustada en la nación e incompatible con la unidad y grandeza de ésta, cuanto una secta internacional apátrida, la negación misma de lo nacional y de lo patriótico. Escribe Robert Musil en su Diario: “El espíritu y el judío tienen en común lo apátrida, en ningún sitio del mundo tienen su tierra” (1). La angustia del desarraigo adquiere una forma original en Kafka y en toda una generación de escritores, pintores, arquitectos, músicos, pensadores, científicos judíos anteriores a la primera guerra mundial, pertenecientes a una generación de artistas austriacos “apocalípticos”, como los denominara el novelista Hermann Broch. Todos, en mayor o menor medida, “han participado del temor y oración (Bangen und Beten) que caracterizan la obra de Mahler, también judío y bohemio de lengua alemana” y han experimentado el mundo, desde su infancia, como una amenaza mortal. Como escribe Charles Moeller: “Sobre todo la atmósfera de angustia y de fe (Angst und Beten) propia del músico se reproduce en Kafka, que tiene de común con él, su ‘germanidad eslavo-judía’ (slavojüdisches Deutschtum), de la cual es indicio el culto común que los checos, los judíos y los alemanes de Praga dedican a Mahler” (2).

Es cierto, añade Charles Moeller, que el vocabulario de Kafka, con su predilección por las palabras “pobres”, contrario a la opulencia verbal de otro escritor judío Franz Werfel, no tiene nada del estilo wagneriano de Mahler, pero la composición de la frase, larga, balanceada, sin cesar cortada por incisos, expresa maravillosamente la angustia del escritor, sus interminables “sueños desvelados”, sólo interrumpidos durante un segundo para reanudarse inmediatamente: la aproximación entre este tempo y el de Mahler es inevitable, pues en uno y otro el corazón parece reventar bajo la presión de dedos despiadados.

Por lo demás, fue en torno a Viena y a Praga donde se operó una de las mayores metamorfosis del arte moderno, gracias a las tentativas de Berg, Rilke, Broch, Schönberg, Mahler y Kafka: los mitos que estos artistas intentan crear ya no representan, como los mitos clásicos, la acción eterna de las fuerzas divinas, ni la fuerza del héroe frente a las potencias demoníacas, sino la impotencia en cuanto tal (die Hilflosigkeit an sich, explica Broch), o la angustia del hombre que busca una respuesta o una patria. El temblor y la angustia inspiran también la música de Schönberg, que jamás se resuelve en un acorde consonante, sino que constantemente nos destroza, para inscribir en nuestra carne el desgarramiento metafísico. La obra maestra de Mahler, La canción de la Tierra, se abre con las palabras Dunkel ist das Leben und der Tod: Tenebrosa es la vida y la muerte, y termina con la evocación de la eternidad muda (ewig, ewig…), donde la infinita desolación del tema evoca la paz cósmica de un universo del que el hombre parece haber sido borrado (3).

Marthe Robert consideraba, por su parte, que el judío germanizado –como lo fueron Kafka y Freud, y como también lo era Mahler— “estaba siempre más o menos en una posición semitrágica, semigrotesca y completamente falsa”. En una crisis de identidad dolorosa. Sin embargo, y como ejemplo de la asimilación cultural del judío Mahler, éste se mostraba, según recordara Schnitzler en La vía de liberación, como un auténtico artista alemán, místico, idealista, casto, amante de la música popular. Precisamente esa era la imagen que Thomas Mann tenía de Mahler cuando concibió el personaje, Gustav Aschenbach, de La muerte en Venecia (4).

Para terminar este perfil de su personalidad, aprovechemos esas palabras de homenaje al genial músico escritas por un sensible conocedor de su vida y de su obra:

“Judío errante de y en sí mismo, Mahler buscó en las fuerzas telúricas de la naturaleza los ecos de un sonido que diera sentido a su existencia. Porque era en las coordenadas naturales donde Mahler atisbaba la inmortalidad que para él era tan precisada y que podía responder al miedo atroz que sentía por la muerte […]. La de Mahler fue la existencia del último judío errante de Europa antes de que gran parte de su pueblo saliera en forma de humo por las chimeneas de los criminales campos nazis” (5).

De personalidad extremadamente compleja y atormentada y temperamento ariscado e irascible. Ya en su niñez y adolescencia, a estimación de sus biógrafos, se mostraba nervioso, excéntrico, insolente y tiránico, aunque a veces era paciente y compasivo. Pero su rasgo más destacado eran las “ausencias”, la ensoñación, sus fugas hasta la lectura insaciable. Realizó sus estudios en el Gimnasium alemán de su ciudad. Los primeros años de su vida en Viena le enseñan la dureza de la vida social para un colectivo marginado o excluido como el hebreo. Cuando llega a la capital del Imperio, hacia los quince años, para proseguir sus estudios musicales comienza a experimentar dudas acerca de su propia originalidad.

Muy exigente, y a veces despótico, como director de la Ópera Imperial —según sus propios músicos imponía férrea disciplina a cantantes e instrumentistas—, vivió entregado, en cuerpo y alma, únicamente a la creación musical y, en su trabajo, se mostraba neurótico obsesivo y angustiado (como llegó a calificarlo el psicoanalista Theodor Reik). Su fiel discípulo y amigo Bruno Walter nos dejó esta descripción de su carácter y comportamiento:

“Mahler era un maníaco depresivo con una veta sádica. Los músicos lo respetaban, pero odiaban ejecutar bajo su dirección. Era el tipo de director que podía tomársela con este o aquel ejecutante, el tipo de director que comenzaba un ensayo de Lohengrin y gritaba a los músicos antes de que sonara una sola nota: “demasiado alto!” Pero no cabía duda de la consagración de Mahler a la música. Tenía un ideal y dedicó su vida a perseguirlo. En este sentido su vida fue una vida noble […]. Jamás había yo imaginado que una palabra abrupta, un gesto autoritario, pudieran reducir a cualquiera a un estado de obediencia ciega. Mahler interprete estaba seguro de sí y era autoritario, impregnado de la obra, seguro de su finalidad; se mostraba irritable y duro frente a una ejecución insuficiente, pero amable, confiado y comprensivo en cuanto advertía competencia y entusiasmo” (6).

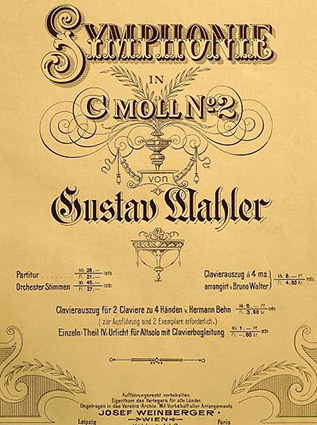

Gustav Mahler era delgado, nervioso, de baja estatura, ancha frente, y magnética mirada tras unas gafas de delgada montura blanca y de negra y abundante melena rebelde. Arrogante como músico y dotado de una autoestima elevada, de perfiles casi megalómanos, estaba pagado de su genialidad, de que viviría en la memoria de las generaciones venideras por la grandeza de su obra. Convencido de que su con Segunda sinfonía había creado una obra grandiosa, inmortal, y, en consecuencia, de que con ella se había incrementado lo que denominaba el fundus instructus de la humanidad. Llegó incluso a compararse con Beethoven, al abrigar la creencia de que el final de su Segunda Sinfonía pudiese competir en grandeza con la Novena Sinfonía de Beethoven.

Es cierto que G. Mahler tuvo en vida más éxito y reconocimiento como director de orquesta, maestro concertador y escenógrafo (ayudado por Alfred Roller, pintor y consumado escenógrafo) que como compositor. Algunos expertos en su música consideran que no fue apreciado suficientemente en vida en esta faceta, ni por el público, ni por la crítica, ni por otros compositores. Su primera sinfonía estrenada en Budapest (1889), fue silbada en su estreno. Cuando en 1891 fue a visitar al célebre e influyente director de orquesta vienés Hans von Bülow para que escuchara y valorara el primer movimiento de su Primera sinfonía (Titán), éste reaccionó tapándose las orejas y exclamando que, si aquello era música, él no sabía nada de música. Por todo ello, el gran músico chileno Federico Heinlein pudo llegar a escribir que “durante toda su vida, el compositor Mahler fue víctima de Mahler, el maestro de la batuta, y los méritos incontestables de este último solían impedir el reconocimiento de sus valores como creador”.

Tras su muerte, el cierto interés que pudo suscitar entre sus melómanos seguidores por su arte compositivo musical se colapsó con la subida al poder de Hitler y el nazismo. Algo de verdad contienen esas opiniones, pero no “toda la verdad”. Desde el estreno de la Quinta Sinfonía (1902) hasta su última época de Nueva York (1909-1911) —, se reconocía en prestigiosos círculos musicales, sin superar su reconocida maestría y fama como egregio y reconocido director de orquesta. Poco a poco se irá reconociendo su gran aportación como compositor original e impactante, una vez conocidas sus Lieder o Canciones y sus Seis primeras Sinfonías.

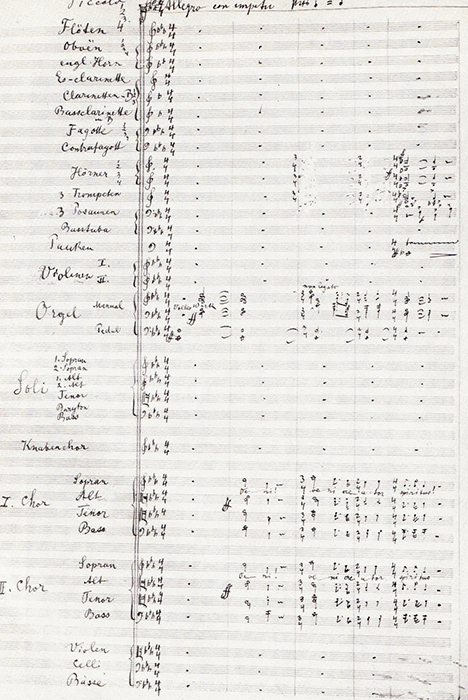

Obsesivo perfeccionista, consideraba ineludible que tanto la partitura como la escenificación deberían alcanzar la unidad total de la representación, procurando, en consecuencia, la fusión impecable entre acción dramática y música. “En cada ejecución —decía Mahler a los intérpretes—la obra debe nacer de nuevo”. Todo debería cuidarse en extremo: decoración, vestuario, iluminación y así alcanzar su mejor integración armónica. Sus orquestaciones fueron sorprendentes, por su inusitada y “colosal” magnitud y por el cuidado en la innovación de los instrumentos o grupos instrumentales incluidos en las obras representadas: como martillos, organillos, campanas de iglesia, cencerros de ganado, tablillas de madera para chasquear, además de los tradicionales. Y también por su multiplicación: en las orquestaciones de obras tradicionales se utilizaban trompas, trompetas y trombones en número de apenas dos; Mahler incrementó su número en seis u ocho, e igualmente en los de madera o cuerda. Todo excesivo.

En la Octava sinfonía su masa orquestal y coral alcanzó el número de mil de músicos e instrumentistas, de ahí su certera denominación de Sinfonía de los Mil, (tal vez por sugerencia del empresario promotor de evento, según algunos). En lo referente a su técnica precisa y a su depurado estilo en la dirección, evolucionó desde una forma fogosa impulsiva y gesticuladora al principio hasta alcanzar cada vez más sobria, calmada y contenida en su madurez. Superdotado de la batuta, muchas veces dirigía sentado e interpretó y representó a los más grandes con insuperable maestría y fascinante virtuosismo (desde R. Wagner, L. van Beethoven, Franz Schubert, Johann Strauss, hasta P. I. Chaikovski, W. Amadeus Mozart o F. Mendelssohn).

Vivió entregado únicamente a la creación. Su intensa actividad operística y teatral y su enfermizo perfeccionismo le impidieron componer regularmente. La inmensa mayoría de sus obras están compuestas durante los meses de verano recluido en sus casas de campo en contacto directo con la naturaleza (en Salzkammergut, en Maiernigg, en Toblach o en Dobbiaco) olvidado por unos meses de repertorios operísticos, tramoyas teatrales, “prima donnas” o “divos” insolentes e infatuados. “Soy un compositor de verano”, solía decir.

En lo referente a sus rasgos psicológicos profundos y menos controlables conscientemente, debemos recordar que según Bruno Walter —que tan bien lo conocía— Mahler era un hombre de pensamiento sobrio, claro y racional. Sin embargo, no todo era racionalidad fría y circunspecta en él. “Estaba convencido de que poderes sobrenaturales ejercían influencia sobre su vida y su obra y rechazaba una concepción de la existencia puramente mecánica y racional”. A los presentimientos los denominaba el “anticipando de la vida”, expresión procedente de su predilección por la lectura Goethe cuyas Conversaciones con Eckermann era uno de sus libros favoritos, para referirse a los augurios, intuiciones procedentes del elemento demónico de la naturaleza humana o en palabras de Goethe a “presentimientos, anticipaciones e incluso intuiciones del futuro” (7).

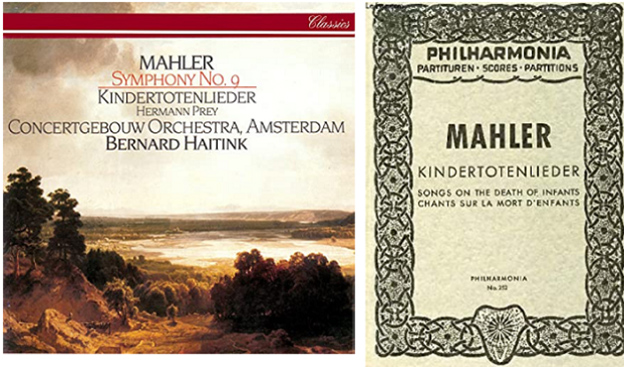

En la vida de Gustav Mahler hubo muchos ejemplos de presentimientos y presagios curiosos e incluso creativos; algunos otros se mostraron como augurios favorables, y estaba convencido de que servían para orientarle e “insinuarle” incluso la dirección en la que debería ir. Pero esas anticipaciones proféticas se mostraron en otras ocasiones como nefandas “señales”, que llegarían a cumplirse en el futuro y que adoptarían la forma de terribles “golpes particulares del destino”. Aun sin estar todavía casado ni tener hijos, Gustav Mahler se sintió impulsado a componer durante el verano de 1901 sus tres (primeras) Canciones a los niños muertos, (Kindertotenlieder, entre 1901 y 1904), inspiradas en los poemas que el poeta alemán Friedrich Rükert había escrito y dedicado a la perdida de dos de sus hijos, Louise y Ernst, y en los que expresaba su desolada aflicción. “Me puse mentalmente en la situación del hombre”, escribió Gustav Mahler,” al que se le ha muerto su propio hijo. Cuando mi hija murió no me hubiera sido posible componer ya esas canciones”.

Mahler tuvo el convencimiento de que la composición de esas primeras tres canciones “era la manifestación de una presciencia de este golpe futuro”, un presagio de la muerte de su queridísima hija mayor, la pequeña María. “Trágico evento que había sido anticipado en su obra, escrita cuatro o cinco años antes de que su hija muriese” en 1907, según escribió Theodor Reik. Al conocer la temática de los poemas inspiradores de sus Kindertotenlieder. Alma, todavía su novia — que conocía bien los presentimientos de su pareja—, le recriminaba: “¡Por Dios Gustav, estás jugando con fuego!”. Parecidos presentimientos le llevaron a posponer la composición de la que sería su auténtica Novena sinfonía. Arnold Schönberg escribiría al respecto: “Parece que la Novena es el límite. Aquél que quiere ir más allá debe desaparecer. Aquellos que escribieron una Novena sinfonía estaban demasiado cerca del más allá” (8). Años después, cuando compuso la Décima, y recordara su prevención supersticiosa respecto a la maldición de la Novena sinfonía, de tan lúgubres consecuencias o efectos, Mahler le dijo a su esposa Alma: “Ahora el peligro ha pasado”. Esta vez su presentimiento [el de Mahler] fue desafortunadamente fallida, el peligro no había pasado porque, de hecho, falleció muy poco después. Jugarreta irónica y trágica del destino (9).

Otro evento semejante puede relacionarse con ocasión de la muerte de su hermana menor, Leopoldine, cuando era niño y se identificó con su padre, con intensos sentimientos de duelo y aflicción. En la nana de la quinta canción de los Kindertotenlieder, que evoca la impresión de que los niños descansan en la tumba como en la casa de su madre y expresan la desolada soledad de ella: “Muchas veces pienso que sólo han salido, / y que en seguida volverán a su casa” (Oft denk ich, sie sind nur ausgegangen, / Blad werden sie nach Hause gelangen), Mahler quiere expresar la tragedia de que la vida de la naturaleza continúe a pesar de la muerte de un niño; pero en el sonido de los oboes, estridente y tierno, se manifiesta progresivamente que si el sol sale como siempre, está bien, pues brilla para los otros: “Y he aquí que el sol se eleva tan radiante” (Nun Will die Sonn’ so hell aufgeh’n) (10).

Ese deseo de paz, descanso y muerte, el mismo deseo que manifestará Mahler en La canción de la Tierra, unos tres años después, ya apunta – como efectivamente comprobamos— en su música anterior, señala Ch. Moeller al comentar estos versos. Igualmente, en su Sexta sinfonía de 1904, la más personal, pesimista y profética de sus sinfonías, Mahler sentenciará fatal y precognitivamente su futuro en su último movimiento, personificado, ya en su inicio, en los tres grandes golpes del martillo, y al llegar a escribir estas palabras sobre el porvenir de su héroe, esto es, sobre sí mismo, sobre su propio futuro: “El héroe que percibe los tres golpes del destino, el último le abate como a un árbol”.

BIBLIOGRAFÍA Y NOTAS

1) José A. González Casanova, Mahler. La canción del retorno, op. cit., p.81. En la época en la que Gustav Mahler aspiraba, siendo judío, llegar a ser director de la Opera de Viena, el antisemitismo había llegado a tal radicalidad que era increíble, en opinión de Theodor Reik, que un judío (si bien bautizado) pudiese aspirar a lograr un puesto tan elevado. El joven Mahler, aunque a veces exteriorizase una actitud ambivalente respecto al judaísmo, nunca negó su origen judío. Todo lo contrario. Como nos relata Theodor Reik —mostrando su inteligente “humor judío” y la admirable gallardía del joven músico bohemio al respecto— en cierta ocasión, siendo joven, Gustav había sido rechazado de un teatro a cuenta de su “nariz judía”. Pocos años después, cuando su fama de director de orquesta crecía, este teatro le ofreció el mismo puesto. Telegrafió que no podía aceptarlo, añadiendo estas palabras: “Nariz sin cambio” (p. 73). Sobre el ambiente antisemita de la Viena de G. Mahler, G. Klimt, L. Wittgenstein, S. Freud y O. Weininger (por citar a los más conocidos) véanse las obras de Joseph Roth, La marcha de Radetzky (1932); de Stefan Zweig, El mundo de ayer, 1943 y el ensayo de Carl E. Schorske Viena Fin-de-Siècle, premio Pulitzer 1980.

2) Charles Moeller, Literatura siglo XX y cristianismo, tomo III, “La Esperanza humana”, Gredos, Madrid, 1966, p. 238,

3) Ibid, pp. 240-241.

4) José A. González Casanova, Mahler. La canción del retorno op. cit, p. 82.

5) Jaume Radigales, “Sonidos para un fin de siglo. La (de)construcción musical en la Viena de Klimt”, Trípodos, nº 21, Barcelona, 2007.

6) Cita tomada de HistoClasica. Una Historia de la Música Clásica. Los compositores y sus obras con audiciones y análisis (https: //histoclasica blogspot.com. 2015).

7) Theodor Reik, op. cit., Variaciones psicoanalíticas sobre un tema de Mahler, Taurus, Madrid, 1975, p. 122.Así lo señala también G. Casanova: Efectivamente, con su obra Mahler trataba de ampliar “el fondo de sabiduría de la humanidad”, como lograron con la suya respetivamente Beethoven, Dante, Goethe, a quienes considera sus compañeros, en una expresión de egolatría disfrazada de modestia (op. cit., p. 111-112).

8) Theodor Reik, Variaciones psicoanalíticas sobre un tema de Mahler, op. cit., pp. 122-126.

9) Si consultamos por curiosidad Wikipedia comprobaremos el origen y recorrido de esta superstición acerca de la “maldición de la Novena sinfonía”, que se remonta a Ludwig van Beethoven. Los ejemplos más notorios son, además de Beethoven, los de Schubert, Dvorák, Bruckner, Mahler y otros muchos entre los que se citan a Ralph Vaugham Williams, Aleksandr Glazunov, Egon Welesz y otros. Sin embargo, en muchos casos, su “cumplimiento” se debe a errores, falsas interpretaciones o simplificaciones. Por ejemplo: Franz Schubert sólo compuso siete sinfonías, Dvorák sólo publicó en vida cinco sinfonías. Algunos músicos han compuesto voluntariamente hasta nueve sinfonías para constatar su capacidad y plenitud creadora y otros, finalmente, como Dmitri Shostakóvich (autor de quince sinfonías) para conjurar la maldición a través del humor: componiendo su Novena sinfonía en forma satírica y burlesca.

10) Charles Moeller, Literatura siglo XX y cristianismo, op cit p. 242-243. Vid, también Martha C. Nussbaum, Paisajes del pensamiento. La inteligencia de las emociones, Paidós, Barcelona, 2012, pp. 325-332. Su excelente análisis de los Kindertotenlieder, puede consultarse en la V parte del capítulo 5 de su libro, con el título de “La música y la emoción”, pp. 285-332.