VI. La calle: nuevo espacio de aprendizaje

Desde tiempos antiguos, los centros de poder han hecho todo lo posible retirar a los niños de la vía pública, confinándolos en instituciones y escuelas. En aras de protegerlos de los supuestos peligros de la calle, se les han venido imponiendo leyes, pensamientos, conductas y titulaciones que, a la larga, se han vuelto en su contra.

Negar nuestra fisiología vital, olvidar el papel de nuestro bipedismo o ignorar los descubrimientos de la neurociencia que certifican cómo el acto de aminar estimula el desarrollo de los hemisferios cerebrales es como negar nuestra propia condición humana. Desoír los beneficios psicológicos y grupales de aprender caminando juntos supone travestir una verdad esencial sobre lo que somos.

Insistimos: cualquier solución educativa que nos inmovilice, que nos niegue el acceso a los saberes y recursos del entorno, supone un estancamiento dañino de nuestras facultades como homo viator, curioso y sensorial que somos por naturaleza.

Las transformaciones actuales están provocando una mutación de lo que tradicionalmente se entendía por “educación”. Tanto es así que la sociedad, y por ende el profesorado y las familias, se encuentran sumidos en una desmotivadora impotencia y perplejidad. La irrupción de nuevas tecnologías, junto con la globalización de mercados y capitales, han transformado radicalmente la manera de vivir, trabajar, emprender, formarse y consumir, generando una enorme apatía por analizar, comprender y criticar.

Sin embargo, como señaló el profesor Daniel Jover en un simposio rural:

“Resulta un insulto a la inteligencia y a la historia aceptar la resignación y el conformismo. Eso sería convertir la educación en cómplice del proceso vigente de alienación colectiva. Debemos reconsiderar los dogmas y legislaciones, cuestionar el condicionamiento social y cultural impuesto, y restablecer el contacto con nuestra verdadera naturaleza, construyendo sociedades cohesionadas, democráticas, sostenibles y justas, centradas en los derechos humanos y el bien común.”

Dentro de nuestras limitadas posibilidades, la Pedagogía Andariega entiende que caminar supone, hoy por hoy, uno de los actos más alternativos y reivindicativos. Y ello porque el itinerario andariego, además de revolucionario, implica una toma de conciencia sobre de dónde venimos, dónde nos encontramos y hacia dónde nos dirigimos. Sentir el aire en los pulmones y el ritmo acompasado de la respiración mientras caminamos proporciona la imprescindible sensación de estar vivos. Y es que nos va la vida en protagonizar nuestra propia existencia.

Caminar supone también dar continuidad a una larga tradición de supervivencia y aprendizaje individual: de alguna manera todos somos aventureros, peregrinos, arrieros, excursionistas, exiliados o fugitivos. El camino vuelve más habitable el planeta al priorizar la mesura, la reflexión y la toma de conciencia frente a la inmediatez, superficialidad, velocidad e individualismo que nos vende la sociedad consumista y pseudoeducativa. La diferencia entre una caricia y un cachete reside en la velocidad de la mano que se aproxima. Demos tiempo al tiempo.

La neurociencia lo confirma: caminar ayuda a pensar. Convierte el itinerario en un laboratorio natural para explorar ideas, disfrutando de una verdadera aventura intelectual y emocional. En la marcha, la alegría es un sentimiento de fondo. La movilidad nos vuelve volátiles: nos dan ganas de charlar, correr, bailar y, sobre todo, conectar con los compañeros con quien vamos de la mano.

El simple hecho de trasladarnos ya supone una forma de aprendizaje, quizás la más meritoria: la que nos hace avanzar y tomar conciencia de nosotros mismos. Mediante la mutación continuada del cuerpo, la mente recupera su plasticidad. Es entonces cuando acuden los pensamientos positivos, la imaginación creativa, los ideales sublimes…

La propia constitución infantil y juvenil exige salir, estar con los amigos, ir con ellos de una parte a otra, hablar, jugar, compartir, informarse, empujarse, abrazarse. No queremos unos aprendizajes servidos en bandeja, a modo de papilla fácil de digerir. Los aprendizajes que nos interesan y que merecemos conllevan una expectativa y una búsqueda activa. Por eso nos lanzamos a la calle: porque la entendemos como la auténtica escuela para la vida.

Una calle, eso sí, entendida en el sentido más amplio: un lugar donde conviven industria, cultura, comercio, relaciones sociales, transmisión de valores y reivindicación. Porque en ella aprendemos a desenvolvernos, a conocer los fundamentos que hacen avanzar o retroceder a la sociedad. La calle nos vuelve autónomos, sensibles y avispados.

Sin embargo, al mismo tiempo que valoramos la libertad de movimiento, exigimos también unas condiciones de seguridad en la movilidad, la peatonalización y el respeto por el viandante.

No nos cansamos de repetirlo porque es nuestra esencia: resulta extremadamente educativo conocer y aprovechar los recursos didácticos que ofrece lo de ahí afuera. También los códigos sociales, económicos, delictivos y de ocio que interactúan en la calle. Y todo porque necesitamos conocer la realidad humana que se desenvuelve en ella para, sumándonos a sus reivindicaciones y aportando nuestro grano de arena en forma de conocimiento, compromiso y colaboración con el bienestar común.

ÍNDICE

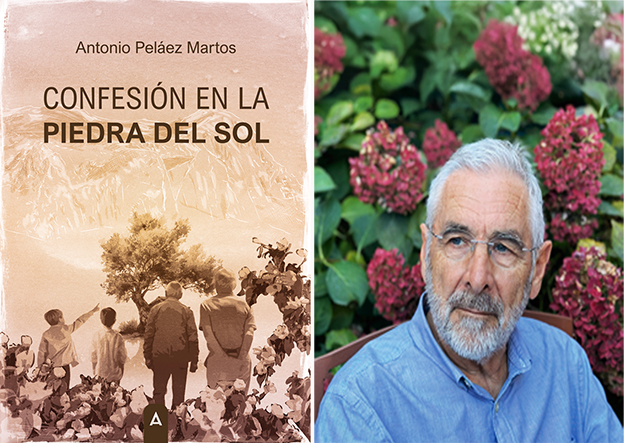

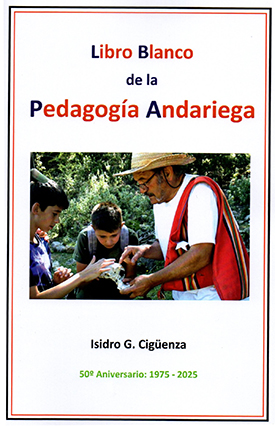

III . Quiénes somos

IV. De qué materiales disponemos

VI La calle: nuevo espacio de aprendizaje

VII Antecedentes históricos

VIII Los profesores: maestros en mediación

IX Como muestra, un botón

X La Pedagogía Andariega en Décimas espinelas

XI La Pedagogía Andariega en Décimas espinelas (continuación)

XII La Pedagogía Andariega en Décimas Espinelas (Final)