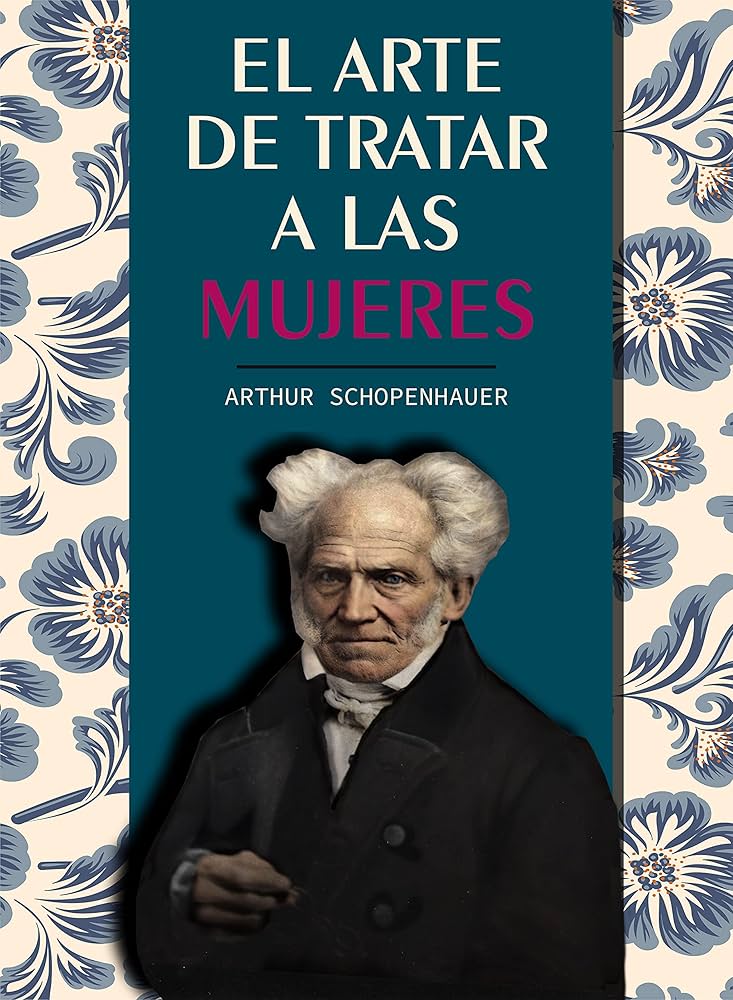

III. LAS MUJERES EN LA VIDA DE SCHOPENHAUER

El famoso retrato que le hizo Ludwig Ruhl cuando tenía unos veinte años, muestra a un hombre de frente ancha y despejada, con unos sensuales labios rojos. Parece atractivo, incluso agraciado, pero de hecho pocas eran las mujeres a las que conmovía. Para situar este aspecto afectivo-sexual que vamos a tratar, en el contexto de la vida personal de Schopenhauer, debe recordarse que su impulso sexual fue fuerte, incluso en la infancia, según él mismo confiesa. Aunque nunca se casó ni tuvo amantes de su nivel social, prefirió siempre la compañía de criadas y actrices, a las que trató bastante mal, según cuentan la mayoría de sus biógrafos.

Su sexualidad le producía, pues, infinitos sufrimientos; la experimentaba como una desgracia inmediata, cuyo efecto intentaba mitigar mediante su ocupación en los negocios, en la lectura, el teatro, la música, los largos paseos y la navegación. Pese a todo, caería en la tentación de la mujer, urdida, ya se sabe, por la naturaleza para garantizar la perpetuación de la especie y reaccionaría, por ello, con disgusto y depresión. Se sintió feliz, por tanto, en su etapa más madura con el debilitamiento de su impulso sexual (1). Su filosofía se concentra en la recomendación de lo que él encontraba tan difícil: una vida de abstinencia, renuncia sexual o ascesis.

Tal vez el perfil de su compleja personalidad nos proporcione una clave para entender sus difíciles relaciones con el sexo femenino. Patológicamente ansioso, pesimista, algo paranoide, huraño, irritable, solitario, taciturno, misántropo — en su madurez sostenía que “casi todos los contactos con la gente eran una contaminación, una deshonra (2)” — su filosofía en extremo pesimista será un claro reflejo de su personalidad (3). La soledad de Schopenhauer le apartó incluso de su hermana, Adele, nueve años menor que él. Sabemos que Schopenhauer la consideraba —en buena medida como Hegel consideraba a “su” propia hermana— como la única mujer a la que había amado sin sensualidad. La vida de Schopenhauer estaba llena, no solamente de soledad, sino también de ansiedad. Dando por supuesto que su temperamento era heredado, su madre le recordaba “la fuerte inclinación a la meditación melancólica” de su padre (4).

La ansiedad le acechó en todas las etapas de su vida. Ben-Ami Scharfstein incluye una cita de su primer biógrafo Wilhelm von Gwinner en la que se da el siguiente perfil de su personalidad: “De su padre heredó el miedo, un si es no es maniático, al que él mismo maldecía y contra el que empleó toda su fuerza de voluntad. A veces le atacaba en las más insignificantes ocasiones con tal poder que no podía ver ante sus ojos más que la posibilidad de una difícilmente imaginable desgracia. Esta disposición se veía a veces increíblemente intensificada por una portentosa imaginación”. Entre las anécdotas con las que ilustra sus manías señala cómo a los seis años, sus padres lo encontraron, cuando volvían a casa por la tarde, sumido en la mayor desesperación porque se imaginaba abandonado por ellos para siempre. También en su adolescencia, se veía perturbado por imaginarias enfermedades, así mientras estudiaba en Berlín, a veces se creía tísico. En otra ocasión el miedo a la viruela le hizo abandonar Nápoles y el temor al cólera le obligó a huir de Berlín. En Verona le asaltó la idea fija de que había inhalado rapé envenenado. Durante años le persiguió la obsesión de ser víctima de actos criminales, y el miedo a la pérdida de la propiedad, y a que su madre impugnase su participación en la herencia, fueron reiterativos. Estaba preocupado por una constante ansiedad, que intensificaba infinitamente el más mínimo enojo y hacía muy difíciles sus relaciones personales (5).

Pero las precauciones que Schopenhauer tomaba para aliviar su ansiedad amplían el catálogo descrito con estas otras: ocultaba en lugares tan recónditos sus objetos de valor, que las instrucciones en latín de su testamento apenas si bastaron para la localización de algunos de ellos. Escribía sus anotaciones referentes a sus cuentas y negocios en inglés, o en latín y griego, dando a sus posesiones o valores financieros nombres equívocos para despistar a posibles ladrones. Para evitar beber agua infectada, siempre llevaba consigo una redoma de cuero llena, encerrando siempre bajo llave el tubo y el hornillo de su pipa cada vez que fumaba. Atormentado por el peligro de un entierro prematuro dejó instrucciones para que no fuese enterrado, sino expuesto en un ataúd abierto, hasta que no cupieran dudas sobre su muerte real. A todo ello habría que añadir sus escrúpulos en lo referente a su salud, así como su morboso interés por el suicidio y la locura.

En Weimar, en 1813, albergó una pasión desenfrenada, pero malograda, por la actriz Karoline Jagemann, amante del duque de Weimar, una mujer, le decía a su madre, a la que se llevaría a casa, aunque la encontrase picando piedra en la carretera. Fue la única mujer, nos dice el biógrafo de Schopenhauer, que le inspiró al futuro filósofo la composición de un poema de amor aquel año. Ésta, como era de esperar, le ignoró. Este amor no correspondido pudo tener su continuación años más tarde cuando de nuevo se reencontraron en Frankfurt, pero ya era demasiado tarde. En Dresde, antes de su proyectado primer periplo italiano, Schopenhauer tuvo, al parecer, una hija ilegítima con una joven camarera; para que alguien atendiera a la niña habló con su hermana Adele, a quien hasta entonces apenas había hecho caso, y le pidió ayuda. La petición escandalizó a la joven casi adolescente y sólo se comprometió a mandar dinero a la madre. La muerte de la niña poco después lo liberó de más preocupaciones

Es difícil entender cómo conciliaba Schopenhauer sus sentimientos reales hacia las mujeres con su misoginia doctrinal. Schopenhauer, sin lugar a dudas, se sintió estimulado por el atractivo de las mujeres y tuvo contacto, más que frecuente, con ellas. En Italia saboreó “no solo la belleza, sino bellezas”. Algunos de sus líos fueron serios, y, según él mismo admitía, varias veces consideró seriamente la posibilidad del matrimonio. Durante su visita a Italia, entre el otoño de 1818 y 1819, se sabe que conoció a un buen número de mujeres atractivas: “Estaba yo muy inclinado hacia ellas, faltaba sólo que ellas se hubieran interesado por mí” (6).

Quedó durante un tiempo prendado de una dama veneciana, de nombre Teresa Fuga, ella fue la responsable de que no llegara a concretarse su encuentro con el poeta más famoso de la época, el inglés Lord Byron. Franco Volpi evoca las Memorias del músico Robert von Horstein, que mantuvo con el anciano Schopenhauer jugosas conversaciones y confidencias, en donde relata así su affaire con la dama en cuestión: “Una tarde –cuenta von Hornstein-, hablábamos sobre Byron, cuando se quejó de que por una torpeza suya no hubiera conocido al personaje: “Yo llevaba una carta de recomendación escrita por Goethe para él. Me quedé en Venecia tres meses durante la estadía de Byron. Siempre me hacía el propósito de visitarlo y llevarle la carta de Goethe, hasta que un día me di por vencido. Había salido a pasear por el Lido con mi amante, cuando ésta, muy emocionada, exclamó: ‘¡Ahí va el poeta inglés!’. Byron, a caballo, me pasó velozmente, por un lado, y la donna quedó impresionada por el resto del día. Fue entonces cuando me decidí a no entregar la carta de Goethe. Temía que me pusieran cuernos. ¡Cuánto me arrepiento!” Y mientras tanto se golpeaba la frente” (7).

En Florencia sostuvo una relación apasionada con una joven aristócrata inglesa que residía en la bella ciudad toscana tratándose de la enfermedad de moda en la época: la tuberculosis. Su aprensión innata a las enfermedades o su miedo a comprometerse sentimentalmente con la joven, le disuadió de mantener una relación estable. Según su hermana Adele éste habría podido ser el amor de su vida. Años más tarde, hacia 1821, ya instalado en Berlín, se enamoró de Carolina Richter Medon, de diecinueve años, cantante y actriz del Teatro Nacional, que fue su amante. Durante diez años mantuvo su romance con ella, pues, como más tarde confesara, Carolina le importaba más que ninguna otra mujer, y por un tiempo incluso acarició la idea de casarse. Unos dolores de pecho, probablemente causados por la tuberculosis, obligaron a Carolina a abandonar su papel en el Teatro Nacional y poco faltó para que alejaran también a Schopenhauer -– ya había huido en Italia, de la joven inglesa, al creerla enferma de tuberculosis. Cuando huyó de Berlín despavorido por la epidemia de cólera de 1831 — la epidemia que mató a Hegel — quiso que la actriz le acompañase, pero al rehusar a hacerlo Schopenhauer se trasladó a Francfort solo y jamás volvió a verla. En cualquier caso, ella no dejó de escribirle pidiéndole dinero, y él se acordó de ella en su testamento. Se decía que de su unión con Carolina tal vez naciera un hijo, pero nuestro filósofo sospechaba — con fundamento — fuese de otro amante de la actriz

Carecía de todo impulso paternal y, como mínimo, poseía la libido de un hombre normal, pese a reconocer — y detestarse por ello— que su sexualidad era bastante fría y nada atractiva. De joven, según reconocería más tarde, “me gustaban mucho las mujeres; ojalá les hubiera gustado yo” (8). Más tarde, en 1859, convertido ya en un decidido misógino —confesaba que su vehemencia contra las mujeres se debía a haber tenido una madre tan detestable — entabló amistad con la joven escultora Elisabeth Ney, descendiente del mariscal de Napoleón, de la que decía era “muy hermosa” e “indescriptiblemente encantadora”. Elogió el busto que de él hizo ella, y quedó de lo más agradecido cuando modeló a su fiel caniche: “Ella trabaja todo el día conmigo. Cuando vengo de comer, tomamos juntos el café, nos sentamos el uno junto al otro en el sofá y me siento como si estuviera casado” (9).

Aunque sabemos, según aviesas informaciones, que, para su satisfacción, su impulso sexual fue declinando con el tiempo, las mujeres seguían siéndole sexualmente indispensables, y cuando una joven de Frankfurt le rechazó por demasiado viejo, él mismo encontró una “necesaria” sustituta (10). Una vez sí que estuvo lo suficientemente débil para declarar que, si hubiera vivido para su vida terrena, habría hecho bien en casarse; pero como su vida era ideal e intelectual, el matrimonio tenía necesariamente que ser sacrificado. Es decir, suponía que el yugo del matrimonio le habría hecho demasiado difícil la creación de su filosofía. Además, sostenía que “contraer matrimonio vale tanto como hacer lo posible por convertirnos en seres repugnantes el uno para el otro”. En cierta ocasión anotó en su libreta: “Los hombres son la mitad de sus vidas mujeriegos y la otra mitad llevan cuernos; y las mujeres se dividen, correspondientemente, en engañadas y en engañadoras” (11). Y en sus Gespräche confesaba: “Casarse, es como meter con los ojos vendados la mano en un saco, y pretender sacar la única anguila entre un montón de serpientes”. Añadía además que el matrimonio, por bien que resulte, equivale a “dividir por la mitad los derechos del marido y multiplicar por dos sus obligaciones” (12).

Por el contrario, la poligamia le merecía consideraciones mucho más amables. Urgido por alguien durante su vejez al matrimonio por razones de comodidad, respondió que su madre había fallado en el cuidado de su padre. Schopenhauer sostenía, por otra parte, que casi ninguno de los auténticos filósofos, entre los cuales citaba a Descartes, Leibniz, Spinoza, Kant, se había casado. Cabe suponer que al optimista Leibniz –- en las antípodas de su pesimista visión metafísica del mundo pues sostenía que éste era “el mejor de los mundos posibles” — le permitió entrar en esta lista de pensadores célibes para que sus tesis y argumentos sobre el matrimionio resultaran más convincentes.

BIBLIOGRAFÍA Y NOTAS

1) Ben Ami Scharfstein, Los filósofos y sus vidas, op. cit., p. 266.

2) Ibid, p. 261.

3) Aunque se suele considerar a Schopenhauer paradigma de la filosofía trágica y pesimista, no se puede decir que tenga un auténtico sentimiento trágico de la vida, como Leopardi o Unamuno. No, más bien tiene un sentimiento enfadado de la vida. William James dio en el clavo cuando dijo que Schopenhauer recuerda a uno de esos perros ladradores, que preferirían que el mundo estuviera diez veces peor a como está, antes que perder su derecho a ladrar ante él. Sobre el pesimismo del filósofo véanse: A. Philonenko, Schopenhauer. Une philosophie de la tragédie, Vrin, París, 1980 y las obras de Clement Rosset, Lógica de lo peor. Elementos para una filosofía trágica, Barral, Barcelona, 1976 y Schopenhauer philosophe de l’absurde, París, P. U. F., 1968.

4) Ben Ami Scharfstein, Los filósofos y sus vidas, op. cit., p. 262.

5) Ibid., p. 262-263

6) Citado en Rüdiger Safranski, Schopenhauer y los años salvajes de la filosofía, op. cit., p. 100.

7) Franco Volpi, “Introducción” a Arthur Schopenhauer. El Arte de tratar a las mujeres, op. cit. p. 22.

8) Nigel Rodgers, Locura filosofal, op. cit, p. 72.

9) Rüdiger Safranski, Schopenhauer y los años salvajes de la filosofía, op. cit., p.474

10) Bryan Magee, Schopenhauer, op. cit.

11) Schopenhauer, El Arte de tratar a las mujeres (ATM, en adelante), op.cit., p. 93.

12) Citado en F. Volpi, “Introducción” a Arthur Schopenhauer. El Arte de tratar a las mujeres, op. cit. p. 24.

Ver capítulos anteriores: