Desde pequeño, desde que empecé a ir a la escuela, yo tomé conciencia de que siempre me había de quedar el último: como tardaba más que nadie en aprender las primeras letras, estaba condenado a ser el último en la clase y también, quizá por un inevitable contagio, en los juegos que emprendiera con mis compañeros en el patio de la escuela o en la calle. Habría de ser relegado por mi inutilidad o por mis torpezas, por mi inadaptación a las labores que los demás estuviesen haciendo. Es algo que asumí desde el principio, como otros asumen que son listos o que están más capacitados para correr que el resto. Será una condición natural, pensaba a veces para conformarme, porque no es fácil de asimilar en ocasiones que a uno siempre lo desplacen o que no cuenten con él porque no sabe hacer determinadas cosas.

Debo confesar que es un hecho al que no me acostumbré sin pesar. A nadie le debe de gustar sentirse apartado, verse postergado por no reunir las cualidades exigibles para ser considerado dentro de la normalidad. Siempre ocupaba en la escuela los últimos puestos: en aquellos tiempos se colocaba en las aulas a los alumnos de acuerdo con sus facultades y las mías, por lo que se veía, no daban para más. Como era un niño de corta edad entonces, no acababa de entender por qué mis compañeros avanzaban tan rápido en las tareas y yo, por el contrario, me quedaba siempre rezagado en ellas. Un sentimiento de impotencia y de profunda congoja me invadía, al cual me costaba mucho sobreponerme. Daba en pensar que era inferior a ellos y que jamás los alcanzaría, por mucho que me empeñara en conseguirlo. Era como si me afanara en perseguir un sueño, un ideal que siempre se me escapaba cuando más cerca me creía de atraparlo. Era muy duro. Tuvo que pasar un tiempo para que lo viera con cierta resignación. Yo era más lerdo que los demás: mi ritmo de aprendizaje resultaba más lento que el suyo.

Ninguna persona que no lo haya vivido podría comprenderme, como no se puede comprender tampoco la pobreza si no se la ha experimentado, si uno no se ha visto desposeído de lo más elemental.

En los juegos, como decía, también se me apartaba, como si fuese un estorbo que se hubiese de evitar. Si jugaba al fútbol o participaba en otro deporte colectivo, cometía errores imperdonables, por los que después mis compañeros me hacían culpable de la derrota que el equipo hubiese sufrido. Aquello hizo que se generara en mí también un sentido de la culpabilidad del que nunca me he desprendido. Era la causa de que me retrajera aún más, de que yo mismo me excluyera cada vez con más frecuencia de lo que otros hicieran. En lugar de menguar mi problema, fue creciendo con los años, sin que encontrara ningún remedio para detenerlo. La verdad es que a veces me angustiaba: pasaba por momentos muy complicados, en los que me veía de nuevo hundido. Me hallaba solo, perdido en un mundo que a mí me parecía muy extraño, como si hubiese sido arrojado en él por equivocación, por un error del destino. Y lo peor de todo era que no podía regresar al punto inicial, desde el que empezó mi particular calvario. Algunas veces había oído, en los sermones de la iglesia, que los últimos serían los primeros en el reino de los cielos: era un consuelo momentáneo el que recibía con aquella frase. Quizá había de padecer la pena de ser el último en este mundo para que fuera resarcido de ella en el otro, el cual estaría regido por criterios muy distintos de los que regulaban la vida de los hombres.

Con la adolescencia era habitual que me rebelara ante lo que a mí me sucedía. Es una edad en la que el ánimo se encrespa y no se atiene a las normas que se le imponen. Si yo era así, tenía derecho a rebelarme para que las cosas cambiaran. No podía seguir de aquella manera, marginado del mundo, de la sociedad en la que me había tocado vivir. Mi propia naturaleza me lo exigía, me obligaba al menos a desahogarme. Por eso en varias ocasiones lo manifesté a mis mayores; en una de ellas fui reprendido por mi padre y en otra por un profesor que no toleró mi protesta.

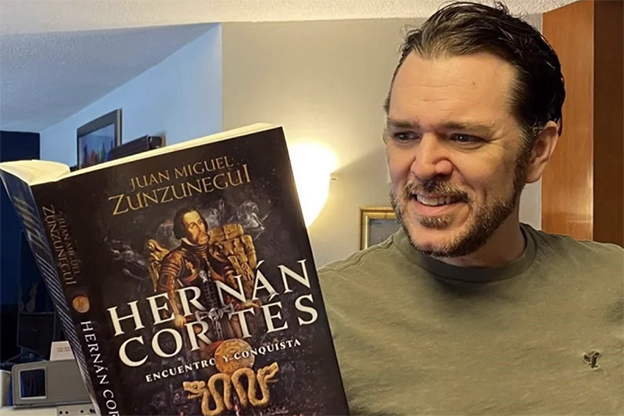

Uno tiende a refugiarse en aficiones o en hábitos que lo alejan de la realidad: es una tendencia consustancial con los seres humanos, con su propia debilidad. Mi refugio fueron, sobre todo, los libros: aunque tardé en empezar a leer con cierta soltura, luego me aficioné a leer hasta que logré hacerlo con regularidad. El hábito, si se ve provechoso, termina causando placer. Fue lo que a mí me acabó pasando con la lectura. Leí con fruición, como nunca antes hubiera imaginado que lo hiciera. Es lo que me ha permitido escribir con corrección e incluso con fluidez, con algún que otro acierto expresivo. Se puede perdonar la inmodestia si se considera de dónde procedo, del último lugar que se les asignaba a los alumnos más atrasados. No sé si ya me importa tanto mi relegación; posiblemente no me afecta como en otras etapas de mi vida. Tengo un oficio con el que me gano un sueldo mensual, el de representante de libros: tanto me había aficionado a ellos que conseguí que me colocasen en una editorial.

Posiblemente todo haya cambiado ya, aunque hay dentro de mí una herida que sangra desde la infancia. Quizá no pueda restañarla nunca. Lo haré acaso cuando me halle en el cielo, donde los últimos de la tierra serán los primeros.