I. NIETZSCHE Y EL ETERNO RETORNO

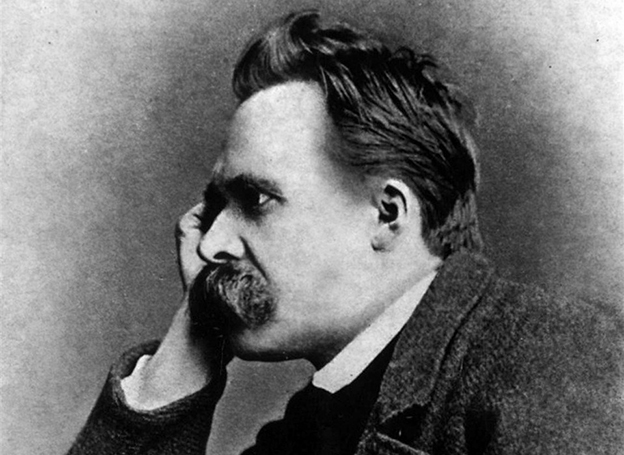

Continuamos la serie “Momentos estelares de la filosofía”, que ya iniciamos en un “post” anterior dedicado al Juicio de Sócrates, con este segundo artículo o microensayo que tiene como protagonista a Nietzsche, y como motivo la inspiración del pensamiento del eterno retorno que tuvo el filósofo de Röcken, en el mes de agosto de 1881, cuando se encontraba en Sils-Maria, en la Engandina suiza. Vivenciada como una auténtica y excepcional “revelación” —“a seis mil pies por encima del hombre y del tiempo” — el filósofo germano recuerda, en Ecce Homo, su trascendental visión o experiencia anímica con estas palabras: “Aquel día caminaba yo junto al lago de Silvaplana a través de los bosques; junto a una imponente roca que se eleva en forma de pirámide no lejos de Surlei, me detuve. Entonces me vino ese pensamiento” (1).

Ese pensamiento no fue otro, en efecto, que el del “eterno retorno de lo idéntico” que, unido a la constatación de la “muerte de Dios” anunciada por “el loco” (en la tercera parte de La Gaya Ciencia), marcará una profunda inflexión en su obra, un cambio radical en el desarrollo de su doctrina y constituirá la concepción fundamental de su ya próximo, inminente, Zaratustra. La buena nueva de su doctrina recién vislumbrada nos anunciará el “ideal del Superhombre” como meta del hombre, alcanzable mediante una decidida “voluntad de poder” y una profunda y radical “transmutación de todos los valores” vigentes hasta ese momento en la cultura cristiano-occidental.

Estas ideas constituirán la urdimbre a partir de la que Nietzsche tramará su filosofía, transformada en una especie de kerigma salvífico, de doctrina de salvación. Efectivamente, en La Gaya Ciencia, publicada en 1882, ya aparecen —aunque sólo susurrados, sugeridos por su terrible significado— esos temas referidos a la “muerte de Dios”, y a la idea del “eterno retorno”. La obra, escrita en estilo aforístico, anuncia la llegada de una sabiduría alegre, nueva, desprovista de los severos ropajes de la moral y de la sabiduría monoteísta, que ha de ser asumida y aceptada de buen grado, tras hacerse cargo de la terrible soledad, el vacío y la angustia derivados del terrible acontecimiento de la “muerte de Dios”. Nos encontramos, pues, en el preludio de la predicación de Zaratustra, momentos antes de que “íncipit tragoedia”, en la hora en que la sombra es más corta, en la luz del mediodía, cuando se prepara la irrupción de un nuevo ideal: la vida, el instinto, lo irracional.

Para muchos de sus intérpretes, Karl Löwith, Martin Heidegger, Karl Jaspers, Eugen Fink, Paul Valadier, entre otros, la doctrina del “eterno retorno” es la clave de todo su pensamiento y el eje alrededor del cual gira toda su doctrina metafísica, moral y soteriológica. En la jerarquía de sus ideas fundamentales ésta ocupa, sin duda, el primer lugar: “Del superhombre habla Zaratustra a todos; de la muerte de Dios y de la voluntad de poder a pocos, y del eterno retorno de lo mismo, no habla, propiamente, más que a sí mismo”, escribe Eugen Fink (2).

Hay que señalar, además, el carácter de revelación casi mística con que esa idea se gestó en el espíritu del filósofo. Como es sabido, la doctrina del eterno retorno no es original de Nietzsche, sino que procede de una larguísima tradición cultural que se remonta a las civilizaciones griega y oriental (hinduista) y se prolonga hasta culturas todavía más arcaicas, caracterizadas, como Mircea Eliade describió (3),por su horror al tiempo y a la historia, por su ontología de la repetición, de la reactualización de lo que ocurrió en el tiempo primordial de los orígenes, “in illo tempore”, mediante el rito y la liturgia evocadores de tales acontecimientos sagrados.

Entre los antecedentes griegos de esta concepción circular del tiempo, de esta idea de la destrucción y renovación periódicas del cosmos, podríamos citar a los órficos y a los pitagóricos, a Heráclito, Platón y Empédocles y, por supuesto, a los estoicos (4). En su ensayo “La doctrina de los ciclos” de su Historia de la Eternidad, Jorge Luis Borges recoge esta cita del estoico Eudemo (del siglo III a. de C.) que revela la antigüedad de la creencia: “Si hemos de creer a los pitagóricos, las mismas cosas volverán puntualmente y estaréis conmigo otra vez y yo repetiré esta doctrina y mi mano jugará con este bastón y así lo demás” (5). E incluso, en 1940, le dedicará un bellísimo poema, “La noche cíclica”, que comienza así: “Lo supieron los arduos alumnos de Pitágoras: / los astros y los hombres vuelven cíclicamente; / los átomos fatales repetirán la urgente / Afrodita de oro, los tebanos, las ágoras” (6).

Según Karl Löwith (7), esta idea representaba en Nietzsche el retorno a una concepción cíclica del tiempo y de la historia, la recuperación de una doctrina arcaico-pagana, que implicaba el rechazo más radical de la idea de “creación cristiana” y de toda trascendencia, así como la repulsa y negación de la idea judeo-cristiana de la historia como progreso ascendente hacia un fin o meta (eschatón) definitivo y salvador. En su opinión, Nietzsche recuperaba con ella el “ciclo cósmico de los paganos”, convirtiéndola en verdadero leitmotiv de su filosofía. “No se hizo cargo, sin embargo, de que su propia invectiva contra Christianos fue una exacta réplica –-al revés— del contra Gentiles de los Padres de la Iglesia” (8). Nietzsche se convertiría así en una especie de “anti-Padre de la Iglesia”, siendo su doctrina una perfecta y radical “inversión” de la Weltanschauung cristiana.

En efecto, tal doctrina comportaba, en fin, la negación de toda la escatología soteriológica cristiana, llegando incluso, en opinión de San Agustín —que en su tiempo criticó esta doctrina en su De Civitas Dei, como antes también lo hicieran Justino y Orígenes—- a hacer inútil o innecesaria la “redención” de Cristo, ya que, de aceptar esa cíclica doctrina, el Logos divino habría de encarnarse y morir en la cruz indefinidamente, ciclo tras ciclo por toda la eternidad para salvarnos. En palabras del genial escritor argentino J. L. Borges, San Agustín rebatirá, en efecto, la abominable idea para burlarse “de sus vanas revoluciones” y afirmar “que Jesús es la vía recta que nos permite huir del laberinto circular de tales engaños” (9).

La doctrina del “eterno retorno” aparece expresada en Nietzsche siempre en forma indirecta, simbólica, enigmática; a través de diversas y sugestivas imágenes y metáforas arquetípicas del tiempo circular, como, por ejemplo, las del “Anillo perfecto”, el “reloj de arena”, el “círculo”, la “serpiente” o la “luna”. De una manera explícita la idea aparece, por primera vez, en La Gaya Ciencia (1882), aunque implícitamente estuviese ya incoada en algunos pasajes de sus escritos juveniles Libre albedrío y Fatum o Fatum e Historia de su época de Pforta (1862).

En el capítulo cuarto de la citada obra, Nietzsche intenta fundamentar racionalmente la doctrina a partir de una determinada concepción del mundo de una hipótesis que —simplificando borgesianamente el argumento de Nietzsche— viene a decir lo siguiente: si el universo está constituido por fuerzas o elementos determinados, inconmensurables, pero finitos, que se despliegan en un tiempo infinito, entonces todas las combinaciones posibles de esos elementos se han realizado ya en el pasado un indeterminado número de veces y también se realizarán en el futuro (10). Y lo expresa así en uno de los textos o aforismos más conocidos de su obra La Gaya Ciencia:

“Esta vida, tal como al presente la vives, tal como la has vivido, tendrás que vivirla otra vez y otras innumerables veces, y en ella nada habrá de nuevo; al contrario, cada dolor, cada alegría, cada pensamiento y cada suspiro, lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño de su vida, se reproducirán para ti, por el mismo orden y en la misma sucesión; también aquella araña y aquel rayo de luna, también este instante; también yo. El eterno reloj de arena de la existencia será de nuevo y con él tú, polvo del polvo” (341. Peso formidable (11).

Pero es en la tercera parte de su obra Así habló Zaratustra (12) en donde el pensamiento del Eterno Retorno adquiere su máxima relevancia y presencia. No es exagerado afirmar que esa tercera parte representa el punto culminante de todo el libro y constituye el núcleo o centro esencial de la misma. Y aunque ese “pensamiento” domina implícitamente toda ella, sólo en dos de sus dieciséis capítulos se trata temáticamente de la doctrina y emerge explícitamente a la superficie, los titulados: “De la visión y del enigma” y “El Convaleciente”.

En “De la visión y del enigma” Nietzsche nos previene, desde el título mismo, sobre la dificultad de comprender y de asumir intelectual y existencialmente esta idea del Eterno Retorno: se trata, por una parte, de una “visión”, por la inmediatez y el espanto con que la idea se le presenta, es la visión del más solitario; pero, en segundo, lugar, se trata de un “enigma”, porque es inexpresable, inefable, difícil de comprender, inaccesible para la mayoría, pero que para él constituye su creación suprema, su himno triunfante de la alegría en alabanza de un cosmos inmenso y absurdo.

Ninguna doctrina de Nietzsche ha sido tan mal comprendida como ésta del Eterno Retorno (ewigen Wiederkunft); a pesar de que esa idea se halla en el centro mismo de su pensamiento más maduro. Es más, cabe afirmar incluso que —como sostiene el teólogo radical estadounidense Thomas J. J. Altizer— “el símbolo del Eterno Retorno nos ofrece el único camino para una comprensión de la inmanencia absoluta, la nueva realidad creada por el hombre moderno” (13) que ha recibido el anuncio de la muerte de Dios y ha sacado las consecuencias pertinentes de ese terrible hecho: que no es posible huir de la vida, escapar de este mundo, ni esperar salvación alguna en ilusorios o alucinados trasmundos del más allá. Tal vez ningún comentarista haya advertido que la forma metafísica de la doctrina del eterno retorno no es otra cosa que el sentido de la realidad revelado por Zaratustra y que, si bien coincide en parte con la antigua idea india del samsara y con el mito griego del Eterno Retorno, difiere profundamente de la sacralidad de ambas concepciones para reflejar, por el contrario, una realidad absolutamente profana, completamente aislada de la reflexión de lo sacro.

En ese capítulo, y en boca de un enano, va desarrollando Nietzsche progresivamente la fatídica y fascinante doctrina:

“Todas las cosas derechas mienten […] toda verdad es curva, el tiempo mismo es un círculo. […] Y esa araña que se arrastra con lentitud a la luz de la luna, y esa misma luz de la luna, y yo y tú, cuchicheando ambos junto a este portón, cuchicheando de cosas eternas —¿no tenemos todos nosotros que haber existido ya?— y venir de nuevo y correr por aquella otra calle hacia delante, delante de nosotros, por esa larga, horrenda calle, ¿no tenemos que retornar eternamente?” (“De la visión y del enigma”, tercera parte de Así habló Zaratustra, (14).

Y para mejor ilustrar su doctrina Nietzsche utiliza, como señala en el texto, la imagen del “Portón del Instante”: encrucijada de dos callejas en la que se entrecruzan la calleja del Pasado infinito y la calleja del Futuro, también infinito. El “instante” es, precisamente, resumen, cifra y compendio de la eternidad, en él reside el centro de gravedad de la eternidad. La idea del eterno retorno tiene dos aspectos por así decirlo: se la puede ver desde el pasado o desde el futuro y aquí — siguiendo a Eugen Fink (15) —– caben dos posibles interpretaciones al respecto: una pesimista-fatalista, “si todo lo que ocurre es sólo repetición de lo anterior, entonces también el futuro está fijo, no hace más que repetir lo que ya ha sucedido” y nada hay nuevo bajo el sol (es inútil nuestro esfuerzo, nada vale la pena, todo está fatalmente predeterminado, fijado de antemano).

Y otra optimista: “todo está todavía por hacer; tal como nos decidamos ahora nos decidiremos en el futuro, cada instante posee un significado que trasciende la vida individual” (si todo ya ha pasado, todo puede pasar, todo es posible, nada hay ineluctable). El eterno retorno refuerza el valor de nuestras acciones presentes y enfatiza nuestra responsabilidad personal respecto a ellas, ya que cuanto hagamos en este mismo instante o momento, retornará a nosotros una y otra vez.

Aunque la idea suscite miedo y espanto, hay que asumirla con valor y determinación, hay que morder a la “culebra” (símbolo de ella), arrancarle la cabeza y escupirla lejos de sí. Con todo ello, Nietzsche nos invita a aceptarla como debemos aceptar el instante y la vida con todas sus consecuencias, “como si” eternamente se fueran a repetir el dolor y el sufrimiento, el placer y la alegría, lo miserable y lo hermoso, todo lo bueno y malo, en fin, que nos sucede. Entonces, el hombre-pastor se transforma y se ríe. Abandona su asco, su ahogo, su espanto: se aproxima el Superhombre. El camino no es fácil, exige, sobre todo, la Voluntad de aceptar el eterno retorno de lo mismo.

BIBLIOGRAFÍA Y NOTAS

1) F. Nietzsche, Ecce Homo, Alianza Editorial, trad. Andrés Sánchez Pascual, Madrid, 1971, p. 93. La idea del “eterno retorno de lo mismo” pertenece, pues, a la Engandina y precede a la aparición de Zaratustra. La denominada “roca de Zaratustra” ubicada en la Engandina, se debe a un malentendido: la figura de Zaratustra como pregonero de esa idea, es posterior, pertenece a la Riviera, a la bahía de Rapallo. Recordemos la narración de Nietzsche: “El invierno siguiente lo viví en aquella graciosa y tranquila bahía de Rapallo, no lejos de Génova […]. Mi salud no era óptima; el invierno, frío y sobremanera lluvioso; un pequeño albergo (fonda), situado directamente junto al mar, de modo que por la noche el oleaje imposibilitaba el sueño, ofrecía, casi en todo, lo contrario de lo deseable. A pesar de ello, y casi para demostrar mi tesis de que todo lo decisivo surge “a pesar de”, mi Zaratustra nació en este invierno y en estas desfavorables circunstancias. Por la mañana yo subía en dirección sur, hasta la cumbre, por la magnífica carretera que lleva a Zoagli […]; por la tarde […] rodeaba la bahía entera de Santa Margherita hasta Portofino… En estos dos caminos se me ocurrió todo el primer Zaratustra entero, sobre todo Zaratustra mismo en cuanto tipo: más exactamente, éste me asaltó” (Ibid., pp. 94-95).

2) Eugen Fink, La filosofía de Nietzsche, Alianza Editorial, Madrid, 1966, p. 117.

3) Mircea Eliade, El Mito del Eterno Retorno, trad. Mario Anaya, Alianza-Emecé, Madrid, 1972.

4) A. K. Coomaraswamy, El tiempo y la eternidad, versión de Esteve Serra, Taurus, Madrid, 1980.

5) Jorge Luis Borges, Historia de la Eternidad, Alianza-Emecé, 1971, p. 86

6) Jorge Luis Borges, Antología poética 1923-1977, Alianza Editorial, Madrid 1983, p. 46.

7) Apéndice II, “Revisión Nietzscheana de la doctrina del Eterno Retorno”, en Karl Löwith, El Sentido de la Historia. Implicaciones teológicas de la filosofía de la historia, trad. de Justo Fernández Bujan, Aguilar, Madrid, 1958, pp. 308-322.

8) Karl Löwith, El Sentido de la Historia, op. cit., p. 319.

9) Historia de la Eternidad, op. cit., p. 87.

10) Ibid, p. 81. La teoría de los conjuntos de Georg Cantor le sirve a Borges para tratar de destruir el fundamento de la doctrina nietzscheana (p. 83 y ss.).

11) Friedrich Nietzsche, La Gaya Ciencia, trad. Pedro González Blanco, SARPE, Madrid, 1984, p. 166. En otras versiones, este aforismo nº 341 se traduce por “La más pesada carga”.

12) Friedrich Nietzsche, Así habló Zaratustra, trad. Andrés Sánchez Pascual, Alianza, Madrid, 1972.

13) Thomas J. J. Altizer, Mircea Eliade y la dialéctica de lo sagrado, trad. Sagrario e Iñaki Aizpurúa, Fontenella, Madrid, 1972, p. 240-241.

14) Friedrich Nietzsche, Así habló Zaratustra, trad. Andrés Sánchez Pascual, Alianza Editorial, Madrid, 1972, pp. 226-227.

15) Eugen Fink, La filosofía de Nietzsche, Alianza Editorial, Madrid, 1966, pp. 126-127.