En el verano solían aparecer por el pueblo tipos que no se habían visto nunca durante el año. Eran vecinos que vivían en otros sitios y que volvían entonces a él. La mayoría conservaban aún la casa de sus padres, donde habían nacido y vivido hasta que un día la tuvieron que abandonar.

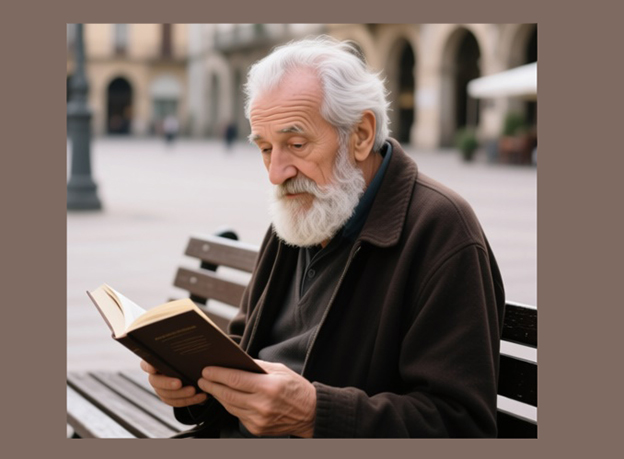

Uno de estos tipos llamaba la atención por la barba tan larga que tenía y porque siempre iba vestido de modo estrafalario, casi con los ropajes de un pordiosero. Tendría cincuenta años, quizá algunos más. La verdad es que la edad de una persona es muy difícil de calcular para un niño, pues aún no posee la experiencia que se necesita para ello. Era un hombre cenceño, con el cabello y la barba salpicados de canas; sus ojos era claros, de un tono azulado. Casi todas las tardes pasaba por la plaza de la iglesia con la cabeza agachada, como si no quisiera mirar a nadie. A veces se sentaba en un banco y se ponía a leer un libro que sacaba de uno de los bolsillos de su pantalón. Al final se había convertido en una figura habitual, con la cual estábamos familiarizados. Alguno de mis amigos, por varias noticias que le habían llegado, decía que era marino y que había navegado por muchos mares. Al principio a los demás nos había causado sorpresa que se hubiera dedicado a viajar por los mares, pero después lo habíamos llegado a considerar como un hecho normal. Siempre que aparecía, nos quedábamos un instante observándolo para ver si se sentaba en el banco o atravesaba la plaza con su cabeza gacha, en dirección a otro lugar. Se diría que era un hombre venido de otro mundo con sus trazas de mendigo, con su aire tan misterioso. Era raro que se parase a hablar con alguien, aunque debía de conocer a la mayoría de la gente, según habíamos deducido. Parecía como si quisiera pasar desapercibido o como si su intención al pasar las vacaciones en el pueblo no fuera otra que estar cerca de sus paisanos, a los que hubiera echado de menos durante el tiempo que había estado fuera.

Cuando se sentaba en el banco de la plaza y se ponía a leer el libro, no daba muestras de prestar atención a lo que ocurría a su alrededor. Nosotros, después de observarlo, seguíamos jugando al fútbol como todos los días, si bien de vez en cuando volvíamos a mirarlo con la misma curiosidad de antes, sobre todo en los momentos en los que hacíamos un breve descanso porque la pelota se hubiera marchado muy lejos y alguno, el que la hubiese golpeado, hubiera tenido que ir a recogerla. Normalmente se sentaba con las piernas cruzadas, en una postura que parecía para él muy cómoda; sostenía el libro abierto con una mano mientras con la otra se apoyaba en el borde del banco, como si no quisiera perder el equilibrio. Su semblante, cuando estaba leyendo, era sereno; se notaba, por la concentración que tenía, que disfrutaba de la lectura, aunque a veces se alejaba un poco el libro, quizá porque tuviese ya algo de presbicia.

Una tarde en la que había estado un rato leyendo, luego que hubo doblado una esquina de la plaza, decidimos seguirlo. Nos movía, ante todo, el deseo de conocer más datos de su vida; no nos conformábamos, por supuesto, con saber lo que sobre él nos habían contado. Caminaba, como era su costumbre, muy despacio, con el cuerpo muy recto. Aquel día llevaba una camisa roja, un pantalón vaquero y unas sandalias marrones de cuero. Lo seguimos con disimulo a no mucha distancia, procurando que la gente no se apercibiera de nuestro propósito. Éramos cinco amigos los que nos habíamos embarcado en aquel seguimiento. La cosa no parecía complicada. El hombre anduvo por la calle principal del pueblo un buen trecho, hasta que a cierta altura torció a la derecha. Nosotros, al poco, hicimos lo mismo. La calle que había tomado era muy corta y estrecha; conducía a una plazoleta. Por suerte, no había vecinos asomados a las puertas. En ningún momento, el tipo volvió la cabeza. Al llegar a la plazoleta, se detuvo ante una casa. Era una casa grande de dos plantas, por delante de la cual muchas veces habíamos pasado. En lugar de detenernos, continuamos andando. Íbamos casi pegados a una de las paredes, uno detrás de otro. El hombre había hecho ademán de sacar una llave del mismo bolsillo del pantalón en el que llevaba el libro, pero al percatarse de nuestra presencia se volvió hacia nosotros, mirándonos con ojos escrutadores. Sin poderlo evitar, nos paramos los cinco a escasos metros de él. Debo reconocer que en aquel instante me puse muy nervioso, posiblemente igual que mis compañeros. «¿Qué queréis?», nos espetó después de habernos escrutado. «Pasábamos por aquí», contestaron a la vez dos de mis amigos. «Por aquí no se os ha perdido nada», repuso él con una media sonrisa, abarcándonos a todos con una mirada. No supimos qué replicar: nos quedamos, por consiguiente, callados, con la vista clavada en el suelo. «Si me buscabais a mí, ya me habéis encontrado ―continuó el hombre, sacando la llave del bolsillo―. Esta es mi casa, en la que vivo los veranos. En ella pasé gran parte de mi infancia; yo también jugaba en la plaza de la iglesia cuando tenía vuestra edad. Ahora no juego. Me dedico a viajar, viajo por medio mundo. No soy marino, como alguna gente ha creído. Diseño edificios; soy, como podréis imaginar, arquitecto.» «Es una profesión muy interesante», apuntó uno de los dos amigos que habían intervenido antes. «Desde que era joven, quise ser arquitecto ―contó él con la llave en la mano, a punto de abrir ya la puerta―. La verdad es que no sé por qué. Mi padre era abogado y mis dos abuelos habían sido agricultores, por lo que no había nadie en la familia que pudiera influir en mí. Uno no sabe, en realidad, por qué elige las cosas, a vosotros os pasará acaso lo mismo. Construir edificios es apasionante; la arquitectura ha evolucionado mucho a lo largo de los años, aunque yo he pretendido siempre ser fiel a mis gustos, porque la arquitectura es un arte, al que cada uno debe dar un sello particular. Yo he diseñado iglesias y museos, aunque lo que más me ha gustado es el diseño de casas, porque las casas tienen mucha importancia en la vida de las personas. Yo vivo en una casa vieja, los materiales con los que se construyó no son los que se emplean hoy, pero hay aspectos de ella que deberían copiarse en las nuevas construcciones. Hay cuartos interiores, por ejemplo, en los que apenas hace frío ni calor; tiene galerías, un patio con mucha sombra, guarnecido de arriates en los que crecen jazmines y violetas que exhalan unos deliciosos olores. Yo he vivido en grandes edificios, en rascacielos muy modernos que tenían unos enormes ventanales, por los que se veía un panorama maravilloso; pero no los cambiaría por la casa en la que habito en los veranos, aunque sea vieja y esté llena de polvo.»

Después de aquel discurso, nada pudimos decir. Sonreímos, igual que él había hecho antes, y reanudamos nuestra marcha, diciéndole adiós con la mano.

Ya el misterio en torno a aquel hombre se había disipado. Lo volvimos a ver más veranos y a veces acudíamos a su encuentro para charlar un rato con él. Nos solía referir los lugares en los que había estado, los edificios que gracias a su trabajo se habían construido. Nos llegó a decir un día que podíamos visitarlo cuando quisiéramos; en su casa nos recibiría con mucho agrado, nos prepararía una limonada para conversar un rato en una de sus estancias. Sin embargo, por diversos motivos, nunca fuimos a verlo. De ese modo, el tiempo fue pasando, hasta que un verano dejó de aparecer por el pueblo. Lo achacamos a alguna razón relacionada con su trabajo, aunque alguno pensó que tal vez estaba en su casa y que no quería salir a la calle. Su ausencia, no obstante, se repitió al siguiente verano, por lo que empezamos a temer que algo le habría podido ocurrir, quizá una enfermedad le impedía viajar al pueblo. Su vida volvía a ser un misterio. Ningún vecino sabía nada de él. Aquella casa en la que residía durante unos meses no volvería a habitarse. Sería derruida unos años después. Con cierta congoja, muchas veces nos preguntábamos si no habría muerto. Era lo último en lo que debíamos pensar. Teníamos ya dieciséis años cuando supimos que no había fallecido pero que una parálisis lo había obligado a ingresar en una residencia, de la que era difícil que saliera ya.