Había dejado la maleta en el suelo y se había sentado en el borde de la cama, a la espera de que su padre llegase. Era una maleta vieja de cartón, con las asas de cuero. Junto a la ropa y a algunos útiles necesarios, había metido en ella varias novelas, con cuya lectura podría ocupar los ratos de ocio que tendría en su nueva vida, antes de dedicarse de lleno a los estudios y a las tareas que se le impondrían.

Su padre, en lugar de destinarlo al campo, como había hecho con los hermanos mayores, había decidido que estudiara en vista de los buenos informes que sobre él le había proporcionado el maestro. Para ello, le había procurado un colegio regido por padres jesuitas, en el que permanecería interno con el fin de cursar el bachillerato. Su padre confiaba plenamente en él, en las capacidades que había demostrado que tenía. Martín siempre había sido obediente; nunca se había opuesto a los designios paternos: si había determinado que continuara estudiando, debía acatarlo como lo más conveniente para su persona, para las condiciones con que la naturaleza lo había dotado y que él había desarrollado en la escuela. Siempre lo había considerado así, hasta que en el día anterior, precisamente mientras hacía la maleta, comenzaron a asaltarle algunas dudas, provocadas en gran parte por la incertidumbre que le causaba el viaje.

Era la primera vez que salía de su pueblo, marchándose a un lugar del que nada conocía. Con doce años aún no estaba verdaderamente preparado para aquel alejamiento, para la instalación en un colegio en el que habría de someterse a las órdenes de unos educadores, de los que había oído decir que eran muy severos. Sería, sin duda, un cambio brusco, un giro radical en su vida. Se sentía, por esto, indefenso; era casi el mismo miedo que había experimentado en ocasiones pasadas, cuando tenía que enfrentarse solo a lo desconocido, a algo que permanecía en las sombras, algo que lo amenazaba y que no podía saber en qué consistía. Su madre no había querido que se fuera, pero su padre había persistido con más tenacidad en su deseo; aducía que así se haría más fuerte y maduraría con más rapidez que en el pueblo. Era necesario salir, según decía su padre, para que el espíritu se ensanchase, para que no estuviese siempre encogido. En su fuero interno, comprendía que tenía razón, pero a la hora en que aquello se iba a hacer realidad le costaba admitirlo.

Apenas había dormido por la noche: había tenido un sueño intranquilo, casi una pesadilla que había hecho que se despertase cada cierto tiempo y que continuaba después de cada interrupción. La mala sensación que le había dejado aquel sueño aún permanecía por la mañana, después de que hubiese desayunado y que se hubiera encerrado en su cuarto a la espera de que apareciese su padre. Estaba ya vestido, con la ropa que su madre había seleccionado para que se pusiera aquel día. A mediados de septiembre la temperatura todavía era agradable; solo hacía un poco de fresco por las mañanas.

Antes de de sentarse en el borde de la cama, había estado contemplando un rato desde la ventana el panorama que desde ella alcanzaba. Era el mismo panorama que había mirado muchas veces, pero entonces había tenido para él un aspecto especial, el aspecto de las cosas que se aprecian y de las que es obligatorio separarse. De algún modo estuvo despidiéndose de aquella querida visión, si bien sabía que no se trataba de una despedida definitiva. Se percató de que nunca se había sentido tan unido a aquel lugar como entonces, quizá porque se valora más lo que se deja atrás, aunque solo sea por una temporada. Vio los tejados arracimados, de un color pardusco, bañados a aquella hora por una luz dorada, por un fulgor apenas insinuado. Vio también los patios y los corrales cercados de tapias alabeadas, con sus portones de madera desportillada; le parecía increíble que no pudiese jugar en ellos dentro de poco, cuando el sol ya los iluminase, como había hecho en los días pasados del verano. Ahora todo se le volvía extraño; ya nada podría ser igual después de su regreso.

Faltaba muy poco para su marcha, quizá unos minutos tan solo. A la inquietud e incluso el miedo por lo que le aguadaba se unía la tristeza: estaba, además, triste, invadido por una congoja que no podía evitar. Él, que había sido de natural alegre, notaba cómo su ánimo se ensombrecía. Echaba de menos a los amigos, con quienes tantos ratos buenos había compartido. Se acordaba de los juegos de aquel verano, de los baños en las albercas de los huertos, de las excursiones por la sierra. Algunas tardes se habían adentrado en las choperas de la vega y habían caminado por senderos cubiertos de hierba, hasta que ya la luz menguaba y tenían que regresar deprisa al pueblo, antes de que la noche cayera.

Ellos, sus amigos, se quedaban ahora en el pueblo; dejarían los estudios en la escuela para dedicarse a otros menesteres, a los trabajos que sus padres les asignaran en las cuadras de los corrales o en las hazas que labraban. De pronto sentía deseos de ser como ellos, de no haber sido tan aventajado en los estudios, de no haber demostrado lo que sabía, lo que había progresado gracias a las sabias enseñanzas del maestro; de ese modo a su padre no le habría entrado en la cabeza la idea de que se fuera, de que ingresara en un internado para estudiar después una carrera. En su imaginación lo veía ya como abogado o como ingeniero, que eran las profesiones que él más admiraba, aunque también a veces le daba por decir que podría ejercer de médico. No sería, en cualquier caso, un hombre de campo, un simple labriego, como les había tocado ser a sus hermanos. Martín, en el fondo, experimentaba el orgullo de que su padre confiara tanto en él, de que albergara aquellos sueños. Temía, cuando caía en tales pensamientos, defraudarle, porque no se consideraba todavía capaz de saberlo: podía sucederle cualquier cosa que lo apartase de su camino, que lo hiciese desviarse de su ruta. Era demasiado pronto, se decía, por lo que sentía sobre sí el peso de una responsabilidad muy grande. Sus amigos, a esa hora, estarían todavía apaciblemente dormidos.

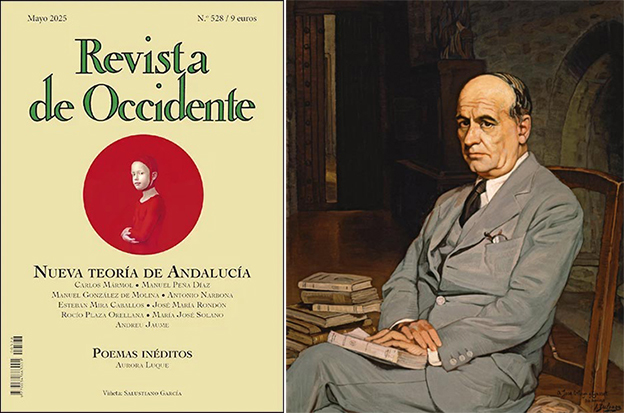

A él, en cambio, le correspondía enfrentarse a su destino, a un destino todavía incierto. Miraba casi sin querer la maleta, una maleta antigua que al parecer había pertenecido a su abuelo, quien había viajado mucho en otro tiempo. En ella estaban las novelas que podrían salvarlo durante los primeros días del aburrimiento. Hacía más de un año que se había aficionado a leer. Un día el maestro le prestó un libro para que lo leyera; era una novela de aventuras que le gustó bastante y que despertó en él las ganas de continuar leyendo. Había sido más sencillo de lo que creía. Siempre había pensado que la lectura era cosa de mayores, de gente seria; pero se dio cuenta de que no era así, de que cualquiera podía aficionarse a leer.

Con las novelas que llevaba se evadiría, se trasladaría a otros mundos; realmente, era maravilloso. Sería una ayuda importante en su soledad, un apoyo, como ya lo había sido desde que halló aquella afición, aunque a partir de entonces lo habría de ser en mayor medida. Llevaba más de un año leyendo, aunque tenía la impresión de que había pasado más tiempo. Advertía, al pensar en ello, que la experiencia le había servido para ver la vida de otra manera, gracias sobre todo al poder de la imaginación. En medio de su tristeza, podía sentir ahora aquel consuelo, cuando faltaban acaso segundos para que se fuese. Su padre aparecería en cualquier momento, él cogería la maleta y se irían ambos camino de la estación.

Deja una respuesta