Venía la otra noche de dejar en el aeropuerto malagueño a mi hijo, que se vuelve a su país adoptivo, Alemania, y me embargaba ese sentimiento agridulce que siempre aparece cuando él (o su hermano) se va, porque a la satisfacción de saber que está bien allí, con un trabajo más que decente para estar empezando, interesante y que le está permitiendo vivir dignamente, se une la natural tristeza de cualquier padre o madre cuando alguno de sus hijos se aleja para una temporada de, al menos, varios meses, que en estas circunstancias del coronavirus pueden ser más de los previstos.

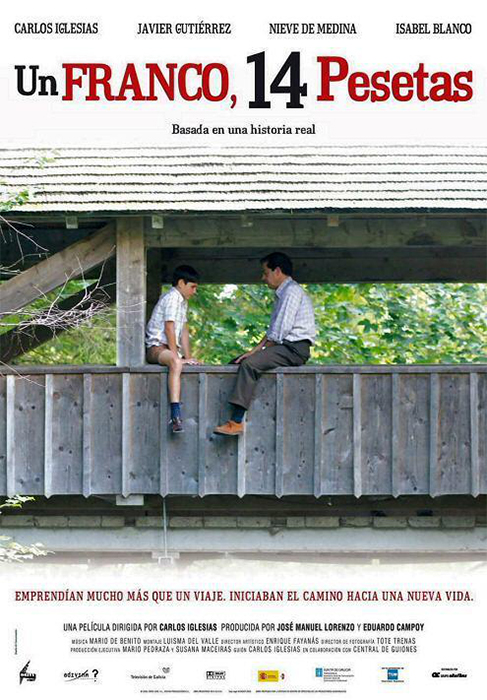

Me vino a la cabeza, además, aquella película del 2015, Perdiendo el norte, en la que dos jóvenes españoles bien preparados académicamente abandonaban desesperados nuestro país para buscarse la vida en el mismo lugar que mi hijo, creyéndose ilusamente, además, que allí se comerían el mundo gracias a su “soberbia” formación. La cinta, una comedia social, provoca una sonrisa casi permanente y alguna que otra carcajada, pero no deja que te vayas del cine sin un cierto regusto amargo o, al menos, es lo que me pasó a mí cuando la vi al poco de estrenarse. Porque en aquel momento mis hijos eran solo estudiantes, pero adiviné lo que podía esperarles, como más o menos ha ocurrido, y como ha sido el caso de un número incalculable de jóvenes, titulados en nuestras universidades pero que, sin embargo, aquí no han encontrado nada mínimamente aceptable desde el punto de vista de las condiciones laborales, sino solo contratos precarios y sueldos vergonzosamente bajos para quien tiene unos conocimientos adquiridos con mucho esfuerzo y años de estudio, o bien oposiciones más o menos duras a distintos empleos públicos, sobre todo muy seguros.

Cinco años más tarde, por tanto, nada ha cambiado. Nuestros graduados, valorados y contratados en laboratorios, hospitales, industrias,… de distintos países de Europa, se enfrentan en el nuestro a las susodichas oposiciones, al afamado MIR o a la más absoluta miseria laboral en unas empresas que no pueden o no quieren recompensar adecuadamente a sus empleados, que tienen mucho que ofrecer pero que se topan con la cruel realidad de que sus méritos y conocimientos no están pagados. Antes o después, España se convierte para muchos de ellos en un simple lugar de vacaciones -como para los “guiris”-, al que vienen a ver a la familia, a los depauperados amigos y a disfrutar de sus playas y gastronomía. Y lo hacen con gusto, por volver con sus seres queridos y porque para divertirse nuestra tierra es inmejorable, pero para trabajar ¡qué pena y qué sinrazón!

En breve, además, admiran el país que los adopta, porque se sienten bien tratados, y empiezan a generar un sentimiento de rencor o de cierto desapego hacia el nuestro, que tan poco les ha ofrecido. Es posible que, con el paso de unos años, decidan volver y puedan hacerlo, aunque sea entrando por el aro de las oposiciones o de un empleo peor pagado que el que dejan y, de alguna forma, vuelvan a valorar todo lo que aquí hay de bueno. Pero mientras, quien ha desperdiciado su valía ha sido España y quien se ha aprovechado de ella ha sido uno de nuestros vecinos, quizás alguno de los que cínicamente se autoproclama “frugal” y exige reformas a los que, según parece, no lo somos. Curiosamente, la mayoría nos inflamos de orgullo cuando uno de nuestros compatriotas brilla en algún relevante puesto extranjero y alardeamos de cómo los españoles estamos en los mejores sitios, cuando tendríamos que sentir también una enorme indignación y el mayor bochorno porque, ¡francamente!, no están donde deberían: en nuestras universidades, en nuestros centros de investigación o en nuestras industrias.

Personalmente, conforme transcurre el tiempo, veo que el país enlaza una crisis con otra y que la mentalidad de sus empresarios sigue siendo la misma, al igual que la ineficacia de sus dirigentes y la hipocresía de sus más ricos “socios” europeos, por lo que me desanimo y tiendo a pensar que esto no tiene arreglo. Incluso, muchas veces, siento cierta culpa de las cosas que suceden o por no haber sabido, con todos los de mi generación, construir un lugar mejor para nuestros hijos. Habríamos tenido que ser más exigentes y menos autocomplacientes, porque España hace unas décadas era, sin duda, peor que ahora, pero es evidente, también, que no ha progresado lo suficiente. Como oí decir a un buen historiador: “demasiados retrocesos”.

Ver artículos anteriores de

Profesor de Historia en el IES Padre Manjón

y autor del libro ‘Un maestro en la República’ (Ed. Almizate)