El pasado 8 de enero el presidente del Gobierno Pedro Sánchez dio comienzo en el “Museo Reina Sofía” al ciclo de actos conmemorativos de los cincuenta años de la muerte del dictador Francisco Franco y el comienzo de la Transición Española. El lema de esta efeméride es “España en libertad. 50 años”. Se inicia así un centenar de actividades que se desarrollarán a lo largo de 2025 “Para recordar y celebrar los importantes avances logrados en las últimas cinco décadas, homenajear a los colectivos sociales e instituciones que los han hecho posibles, y transmitir el valor de la democracia en un momento en el que ésta da signos de retroceso en buena parte de Occidente”. También se desplegará un programa internacional en las embajadas y en la red de centros del Instituto Cervantes donde se podrá acudir a exposiciones relacionadas con la Guerra Civil, el franquismo y la Transición. Igualmente se pondrá en marcha un programa en las escuelas para conmemorar el medio siglo de la muerte del dictador.

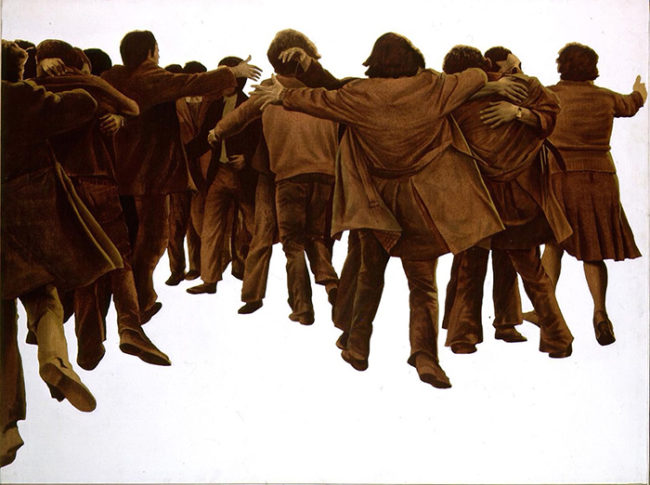

No hay acuerdo entre los historiadores sobre cuándo comienza y finaliza la Transición o paso de un régimen dictatorial a otro democrático. El consenso más aceptado es que se inicia con la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975 y termina el 28 de octubre de 1982 con la victoria del PSOE en las elecciones generales que sentaron en el Congreso a 202 diputados. El hito de más calado de este periodo fue el nacimiento de la Constitución de la mano de Gregorio Peces-Barba, Manuel Herrero de Miñón, Jordi Solé-Tura, Manuel Fraga Iribarne, Gabriel Cisneros Laborda, José Pedro Pérez-Llorca y Miguel Roca Junyent. También hay unanimidad en que nuestra democracia fue alumbrada mediante un pacto y no por una ruptura: “De la ley a la ley”. El cuadro de Juan Genovés “El Abrazo”, que puede contemplarse en el Congreso de los Diputados, es la imagen simbólica más representativa de reconciliación nacional.

Para que la Transición fuese posible todos tuvieron que ceder parte de sus planteamientos ideológicos: Santiago Carrillo (PCE) aceptó la monarquía como forma de Estado; Felipe González (PSOE) renunció al marxismo; y Manuel Fraga (AP) transigió con muchas de las propuestas de ambos. Esta etapa se personalizó en el rey Juan Carlos I y en su profesor de Derecho Político Torcuato Fernández-Miranda, presidente de las Cortes, del Consejo del Reino y autor de la Ley para la Reforma Política (1976). Pero fundamentalmente quedó identificada en la persona de Adolfo Suárez.

Carlos Arias Navarro (“Carnicerito de Málaga”), franquista y alcalde de Madrid (1965-1973), fue el primer presidente de la monarquía. Ya está en la historia de España su imagen balbuciendo la frase “Españoles, Franco ha muerto”. Una persona de escasa convicción democrática que casi se desmaya ante las cámaras de una televisión en blanco y negro al pronunciar esas palabras, a todas luces no era el político más adecuado para llevar a cabo la tarea que esta nación tenía por delante. El rey Juan Carlos I logró su dimisión y nombró presidente del Gobierno a Adolfo Suárez que lo fue durante el periodo 1975-1981: era ministro secretario general del Movimiento. Un animal político a quien, como siempre ocurre en nuestro país, sólo después de muerto se le ha reconocido su enorme mérito y tremendo valor. La legalización del PCE fue una de sus muchas jugadas maestras a pesar del impacto que supondría en la sociedad española y del riesgo que corría. Era consciente de que sin los comunistas la Transición no hubiese sido ni posible ni creíble. Lo hizo el sábado de gloria del 9 de abril de 1977 y el periodista Alejo García, con voz entrecortada, dio la noticia por Radio Nacional de España: él mismo explicó el porqué de su voz.

Suárez se propuso tres tareas: un pacto social para resolver la crítica situación económica materializado en los Pactos de la Moncloa; la elaboración de una Constitución que se consagró en 1978; y el encauzamiento de los nacionalismos. Todas las consiguió. Político de raza, causó admiración entre propios y extraños con la excepción de Ricardo de la Cierva, catedrático de Historia Moderna y Contemporánea, que se extrañó por aquel nombramiento. El 8 de julio de 1976 escribió un artículo en “El País” con este título: “¡Qué error, qué inmenso error”!, dando el mayor patinazo de su trayectoria profesional. Curiosamente, después fue ministro de Cultura del Gobierno de Adolfo Suárez. ¡Vivir para ver! Hay dos gestos suyos que ya han quedado grabados en nuestra retina. El primero cuando se reclina en su escaño mirando al techo del hemiciclo con una expresión de satisfacción al oír a Torcuato Fernández-Miranda decir “Queda aprobada la Ley para la Reforma Política”: era el 18 de noviembre de 1976. Y el segundo, la valentía de quedarse sentado en su escaño cuando el teniente coronel Tejero, pistola en mano, asaltó el Congreso. El “Todos al suelo” no iba con él. A su muerte, el 23 de marzo de 2014, recibió los honores de un funeral de Estado. En su epitafio se puede leer: “La concordia fue posible”.

Considero que la Transición nos trajo la libertad y modernizó España, quitándole el lustre casposo y triste que tenía. Igualmente supuso un cambió significativo en nuestras vidas, sentó las bases de un primer desarrollo del Estado del bienestar y encajó a España en el concierto de las naciones europeas: el 12 de junio de 1985 Felipe González firmaba la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea (CEE). No obstante, siguiendo la tradición cainita de nuestro país que menosprecia todo lo que hace bien, algunos no creen en este trascendental momento. En los últimos años, de la mano de “Podemos”, hemos asistido a la irrupción de un discurso político que la cuestiona en su totalidad. Iban a saltar los cielos, pero se han quedado en el purgatorio. Y ahí siguen.