II. PLANIFICACIÓN URBANA GEOMÉTRICA

François Laplantine en un excelente ensayo, en el que analiza las diferencias entre mesianismo, posesión y utopía, nos recuerda que, contrariamente a las comunidades mesiánicas, lideradas por mesías visionarios de extracción social campesina y frente a las asociaciones anómicas, caóticas o libertarias de los grupos de poseídos y anarquistas, que desconfían del medio urbano (Bakunin hablaba de “la gran canalla de las ciudades”) (1), los utopistas de todos los tiempos siempre han confiado, para la realización de su proyecto, en la organización urbana. Su objetivo siempre ha sido que el hombre fuera reducido al estatus de ciudadano y que el ciudadano quedase irreversiblemente adherido a su ciudad. Para ello “estimaron necesario destruir todo cuanto crece a ciegas y reconstruirlo sobre las bases absolutamente nuevas de la línea recta y el tablero de ajedrez” (2).

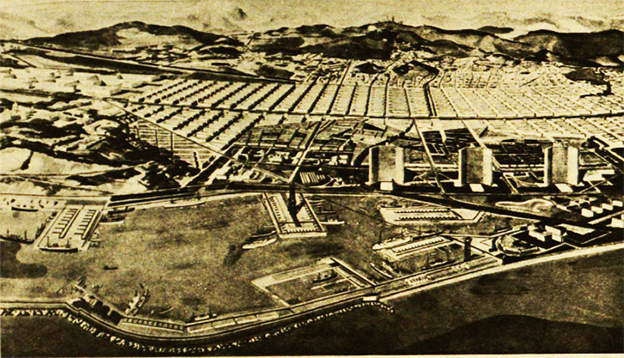

En efecto, el urbanismo constituye el eje y el punto de partida de toda sociedad utópica. Toda sociedad utópica —construcción intelectual de filósofos y de matemáticos generalmente salidos de la burguesía— pone sumo esmero en encerrarse en una ciudad hermética matemáticamente configurada. En su opinión, esa cohorte de espíritus tristes y más bien crispados que es la gran familia de los utopistas se halla formada casi sin excepción por fanáticos de la arquitectura y del urbanismo.

Lo que llama sobre todo la atención en tales construcciones prefabricadas es la voluntad deliberada de reducir la exuberancia, la riqueza y la “diversidad” de una ciudad digna de tal nombre a la coherencia monolítica de la “identidad”. Nada se derrocha, nada queda librado a la fantasía de la improvisación. Hasta el último vericueto de naturaleza baldío se vuelve presa de la regla de cálculo y del tendel del arquitecto. Y si todavía se tolera la vegetación, no pararán de remodelarla hasta transformarla en esos sórdidos “espacios verdes” de césped, prohibidos, que demasiado bien conocemos. El grupo social debe ser arrancado de su medio natural, para ser remodelado de la cabeza a los pies conforme a las exigencias de la ciudad.

No faltan ejemplos de esta obsesión por el ordenamiento urbano y matemático de las utopías y en todos los casos dan testimonio de la pasión geométrica y aritmética que los impulsa y de la escasa fantasía de que dan muestra los utopistas. S. Vilar ha subrayado también el hecho de que utopía y urbanismoestán íntimamente relacionados, recordando que en el mundo rural de la Grecia clásica y, en general, en la Europa que llega hasta el comienzo de la contemporaneidad, la Ciudad fue una de las primeras utopías. La preocupación de los utopistas por el urbanismo de la ciudad es una constante en todos sus representantes. En efecto, desde la “polis” platónica (3) hasta la que soñó Bellamy, pasando por la “ciudad de Dios” de San Agustín, la “Ciudad del Sol” de Campanella o las civilizadísimas construcciones de Fourier, la sociedad ideal utópica suele construirse en una ciudad (4).

En la utopía de Thomas More también se diseña geométricamente la disposición de su ciudad ideal, con una organización urbanística racional. Su “Utopía” es una isla circular que consta de 54 ciudades gemelas, cuya capital “Amauroto”, que es descrita como una idealización del Londres de su tiempo, está situada en la falda de un monte y su forma es casi cuadrada (un cuadrado que se inscribe en el centro de un círculo) y se halla atravesada por ejes estrictamente rectos y semejantes. Las casas son pabellones homogéneos imposibles de distinguir unos de otros. La aritmética preside también como veremos el desenvolvimiento de la vida cotidiana de sus habitantes (5).

El mismo frenesí matemático-calculador platónico, e incluso acentuado, lo encontramos en Tommaso Campanella (6). Enlazando con creencias astrológicas y con otras de raíz mágico-naturalista habituales en su época y, también, con la representación de las «ciudades ideales» de la literatura urbanística de la Italia del Renacimiento (la ciudad radial o en estrella, de la «Sforzinda» de Filarete, o de Francesco di Giorgio, Alberti, Patrizi, Leonardo, etc.), la Ciudad del Sol de Campanella se presenta como un «microcosmos» o compendio del universo, con su «planta circular» y una disposición interna constituida por siete círculos concéntricos (siete barrios) y un templo circular central, dedicado al Sol, y elevado sobre una colina. El altar que ocupa la parte central del templo representa la vinculación cósmica entre la ciudad y el Sol y sirve de catalizador de la influencia benéfica de los astros. El microcosmos reproduce el macrocosmos, es reflejo, espejo del cosmos.

Con los Socialistas Utópicos del XIX (7), Owen y Cabet, por ejemplo, entramos un poco más en lo grotesco y la ridiculez utópica. El primero construye sus falansterios en forma de paralelogramos que albergan a 1.200 personas, ni una más, y se compone de casas de tres pisos, siempre idénticas. El segundo siente gusto por la pintura. Traza 50 calles que dividen a otros tantos barrios, cada uno de ellos de diferente color. Acaso no resulte superfluo señalar que en el interior de esas casitas alineadas, que en todas las calles alcanzan un mismo número, Cabet llega a prohibir incluso los muebles con ángulos e impone la línea curva.

Charles Fourier estuvo asimismo obsesionado por el urbanismo planificado matemáticamente. Contra el urbanismo de su tiempo de “calles estrechas”, “casas amontonadas, sin ventilación ni luz suficientes” proyectaba calles que “deberán desembocar en perspectivas campestres o estar frente a monumentos; para evitar la uniformidad, algunas calles serán serpenteantes; la plazas deberán ocupar al menos 1/8 de la superficie; en la mitad de las calles deben plantarse árboles, y han de variarse en cada una”. La clave de ese urbanismo es su famoso Falansterio, que Fourier describe como “una pequeña ciudad” en la que viven entre 1600 y 1800 personas, una especie de palacio o de un gran hotel en el que se pretende combinar las exigencias de la libertad individual y de la familia, con las necesidades colectivas

Es una arquitectura variada, flexible, pluriforme, adaptada a las personas y sus quehaceres, conveniente a su intimidad y, a la par, abierta a todas las comunicaciones. Hay salas de estudio, para la fiesta y para el culto, así como galerías para pasar de un lado al otro:

“A la altura del primer piso, una ancha galería, adornada de flores y de obras maestras de las industrias, desarrolla su fila de columnas en torno al edificio, la proyecta por encima de los jardines, circula por todas partes y ofrece en los diversos espacios del falansterio comunicaciones fáciles al abrigo de las intemperies”.

Al parecer Le Corbusier se inspiró directamente en los textos fourieristas (8). Como ha mostrado Lapouge, la arquitectura de las ciudades utópicas -como la de los conventos, considerada en su forma y su disposición mucho más que en su contenido- corresponde a la misma voluntad dirigista de moldear los espíritus en función del medio circundante.

Incluso en una sátira de las utopías de su tiempo Jonathan Swift, en el libro III de su obra Viajes de Gulliver, satiriza el género utópico y su matematicismo e ironiza sobre esa hipertrofia racional que llega, como en los laputianos, a ver el mundo en términos matemáticos. Así cuando se refiere a la forma de los alimentos en las comidas laputianas se llega al esperpento:

“De primer plato había una pata de cordero en forma de triángulo equilátero; un trozo de vaca se parecía a un rombo, y un puding que adoptaba la forma de un cicloide. De segundo, dos patos en forma de violines, salchichas y pasteles parecidos a flautas y oboes, y un delantero de vaca que asemejaba un arpa. Los criados cortaban el pan en conos, cilindros, paralelogramos, y otras figuras geométricas” (9).

R. Ruyer destaca en consonancia con toda esta tradición matematicista la “simetría” como una de las características utópicas específicas: los mundos utópicos son simétricos, ordenados como un jardín. Hace notar asimismo cómo la “República” de Platón, la “Utopía” de More, la “Ciudad del Sol” campanelliana y la capital de “Icaria” de Cabet, son todas ciudades simétricas (10). Y es que la utopía es la pasión por la planificación, la simetría y el sistema, el deseo de perfección alcanzada de una vez por todas y a partir de la cual ya no es posible retroceder ni ir más adelante.

La ciudad ideal debe, pues, someterse a los imperativos de una planificación absoluta que lo ha previsto todo por anticipado y que se halla de tal modo convencida de que actúa por el bien mayor de sus súbditos, que no tolera la menor crítica, ningún enjuiciamiento, desviación alguna de sus exigencias, por mínima que sea. La utopía es una roca que desde la cumbre de la pirámide organiza, programa, legisla y transforma los desórdenes en regularidades (11). De lo anterior se desprende, lógicamente, que puesto que la finalidad a la que se apunta es nada menos que la perfección social realizada de una vez por todas, no es posible hallar un guía más seguro que la ciencia, ni un modelo más exacto que las matemáticas (12).

Hay en algunos casos, no obstante, esta árida geometrización, un intento de embellecerlas construyendo “habitats” aparentemente humanizados y naturales, claro precedente del sistema de urbanización “que integra el campo, los espacios verdes, en la ciudad”, que servirá siglos después de fructífera inspiración a los más célebres arquitectos y urbanistas de nuestro tiempo (13). En la “Utopía” de T. More las calles son “cómodas y bellas” y las casas contienen dos entradas: una que da a la calle y otra a un mismo minúsculo jardín, cuyo césped debe ser minuciosamente cortado todos los días: “tienen grandes jardines en los cuales hay viñas, toda clase de frutas, hierbas y flores, tan agradables, tan bien surtidos y cuidados con tanto esmero, que yo jamás había visto cosa más fértil ni mujer mejor adornada en ninguna parte”.

En 1887, Edward Bellamy, autor de “Looking Backard” describe una urbe hermosa, con palacio de la música en el centro de la ciudad. W. Morris en su “News from Nowhere”, 1890, contrapone a la ciudad de Londres un sistema de construcciones públicas distribuidas en una pradera natural: “Ahora es un jardín, donde nada se desperdicia y nada se echa a perder, con las moradas necesarias, tinglados y talleres esparcidos por doquier, tan bien dotados y limpios y bonitos”.

Sin embargo, en todos esos casos se trata de intentos forzados, artificiales. Los utopistas aborrecen todo lo que los poetas aman: la fauna y la flora, las ramas del árbol que crecen conforme a una caprichosa fantasía, los bosques, los torrentes y los instintos indomables de los hombres. Su preferencia se dirige con toda claridad, tal como señala Gilles Lapouge, a los compases, las escuadras, los libros de contabilidad, los silogismos y las taxonomías. Abominan de la naturaleza: al transformar por la fuerza las turbulentas cascadas de la naturaleza en una regularidad escrupulosamente ordenada y fija en el seno de la cual ya nada puede ocurrir, el planificador utópico desconsagra el mundo. Si se interesan por los insectos, es más bien para clavarlos vivos sobre la plancha de su colección y rotularlos, pero su pasión, si existe, es una pasión fría, hecha de rigor y austeridad. No cesan de remodelar la naturaleza, de contrariarla, de contradecirla, de someterla a sus cálculos y a sus ordenantes, si existen. Su ideal es rigurosamente racionalista, voluntarista y cientificista. Este gusto por la simetría parece una manifestación de su carácter deductivo, antihistórico y antivital; la utopía es regular como un cristal (14), no como una célula viva.

Todo eso es lo que hace, en opinión de R. Ruyer, que estos mundos utópicos, geométricos, simétricos, inhumanos, recuerden un sueño de arquitecto o de urbanista esquizofrénico, desde la “Atlántida” platónica, hasta la “Ciudad del Sol” de Campanella, o la “Icaria” de Cabet, o la “América marxista” de Bellamy, o los planetas de pesadilla de la ciencia-ficción” (15). Orden geométrico, armonía aritmética, pues, que desembocan -y esta es una característica de todas las «utopías abstractas» en una auténtica «pesadilla matemática», en un gélido «orden concentracionario (Nada que ver con lo que entendemos por el “espíritu de utopía”, tan necesario para evitar el pesimismo y la esclerosis social: el impulso utópico, los ideales utópicos o las ideas regulativas, entendidos como aproximaciones asintóticas hacia el ideal vislumbrado, conscientes de que a medida que nos acercamos al mismo, él — como el horizonte — se aleja un poco de nosotros).

Sin embargo, con el paso del tiempo, tras la revolución industrial y el desarrollo de las grandes metrópolis industriales, la ciudad perderá su faz idealizada para metamorfosearse en lugar infernal (Metrópolis, de Fritz Lang etc.):

De la utopía de la ciudad como lugar pre o para-paradisíaco, parece ser que se oscile a la ciudad como distopía de la que habrá tal vez que huir por convertirse en un sitio infernal. No en vano hoy algunas corrientes utópicas retornan al campo para buscar otras formas de organización familiar y colectiva: porque quizá los caminos para entrar en nuevas conexiones con los dioses vuelven a encontrarse en plena Naturaleza (16).

BIBLIOGRAFÍA Y NOTAS

1) Y también en oposición a los macroproyectos utópico sociales y políticos llevados a cabo en el siglo XX por determinadas ideologías comunistas asiáticas (la China de Mao y la Camboya de Pol Pot), que otorgaron muy claro privilegio al campo sobre la ciudad y se apoyaban esencialmente en las capas campesinas.

2) F. Laplantine, Las voces de la imaginación colectiva. Mesianismo, posesión y utopía, Barcelona, 1977.

3) En “Las Leyes” de Platón (edición bilingüe griego-castellano, de José Manuel Pabón y Manuel Fernández Galiano, dos tomos, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1960), diálogo cuyo asunto es la organización de un asentamiento o colonia imaginaria, se prescribe que el número exacto de habitantes (otras veces habla de casas) debe ser 5.040 y estos divididos en 4 clases. La ciudad capital se establece en el centro del asentamiento y la Acrópolis en el centro de la ciudad. Alrededor de la plaza principal se distribuyen 12 distritos o barrios (que surgen de de trazar un círculo, recortarlo en doce radios, formando de ese modo doce barrios). Las viviendas, situadas en la periferia, se disponen formando una circunferencia, tocándose una con la otra de manera de formar una pared protectora. La tierra de cada ciudad se divide en 2 partes; uno de los lotes está situado junto al centro de la ciudad y el otro más hacia el exterior, de manera que cada ciudadano posee una vivienda urbana y otra rural.

4) S. Vilar “Los viajes de lo utópico. Iniciación a la teoría y a la práctica anticipadoras”, Laia, Barcelona, 1985 Toda utopía pertenece al género de las sociedades ideales, pero no toda sociedad ideal es identificable a la utopía: no lo son Cucaña o Abundantia, ni la República Moral Perfecta, ni el Milenio, ni la Arcadia etc.

5) Sobre la simbología urbanística de Utopía, véase Louis Marin, “Utópicas. Juegos de espacios”, Siglo veintiuno de España editores, Madrid, 1975.

6) Tommaso Campanella (1568-1630) «La Cittá del sole» 1602, traducida al latín en 1607 como «Civitas Solis«. Inspirada en la «República» de Platón y en la «Utopía» de Moro. La presencia de la Astrología y de la Magia, la creencia en influencias astrales, preside toda la actividad y la misma vida de la ciudad utópica de Campanella, desde la «economía» (los trabajos agrarios, la cría del ganado) hasta la «orientación profesional» de la población e incluso los «encuentros», relaciones sexuales entre hombres y mujeres.

7) Sobre las utopías de los socialistas utópicos véanse: Isabel de Cabo, Los socialistas utópicos, Ariel, Barcelona, 1995; Dominique Desanti, Los socialistas utópicos, Editorial Anagrama, Barcelona, 1973; A.L. Morton, Las utopías socialistas, Ediciones Martínez Roca, Barcelona, 1970. A través de la biografía novelada de Flora Tristán y de Paul Gauguin, Mario Vargas Llosa en El paraíso en la otra esquina (Alfaguara, Madrid, 2003), analiza e ilustra magistralmente el mundo de las utopías socialistas del siglo XIX para mostrarnos su carácter de espejismo, de ilusión engañosa, la mayoría de las veces con consecuencias insospechadas y alejadas de sus expectativas originales.

8) Ibid., pp. 50-52.

9) Cit. en Jorge Molina Quirós, La novela utópica inglesa, edit. Prensa Española, Madrid, 1967, p. 157

10) Raymond Ruyer, L’Utopie et les Utopies Press Universitaires de France, 1950

11) Las voces de la imaginación colectiva,op. cit. p. 144.

12) Ibid.

13) Ibid, pp. 48-49.

14) A. Mitscherlich, (Tesis sobre la ciudad del futuro, Alianza, Madrid, 1977) señala que curiosamente, desde hace muchos años, en gran parte de las utopías urbanas (así en Ledoux, Huvé, Faust, Owen y, especialmente, en Fourier y Cabet) predomina aquella forma geométrica que recuerda la estructura de los cristales. La época del absolutismo, es decir, de mayor desprecio por los habitantes de las ciudades y de menor independencia de los mismos, dio vida a estas ideas en las “ciudades principescas” (recuérdense los planos de Karlsruhe y de Mannheim). Indudablemente existe en ellas un profundo nexo de unión entre esas figuras geométricas obligatorias y el intento de solucionar los conflictos sociales por medios autoritarios.

15) L’Utopie et les Utopies, Press Universitaires de France, 1950 p. 42. Véanse Giuseppe Zarone, Metafísica de la ciudad. Encanto y Desencanto Metropolitano, colección Hestia-Dike, Pre-Textos, Universidad de Murcia, 1993 y Louis Marin, Utópicas. Juegos de Espacios, Siglo XXI, Madrid, 1976.

16) S. Vilar, op. cit., p. 50.